- 十二星座的內心真實性格是什麼? [2016/09]

- 戀愛風水:讓ta對你一見傾心 [2016/09]

- 給寶寶的一道營養美食——蔬菜海鮮燜飯 [2015/08]

- 紅絲絨蛋糕DIY [2015/06]

- 簡單又誘人的手工餅乾---黑巧克力曲奇 [2015/08]

- 日常生活要小心,警惕黃曲霉素致肝癌 [2015/10]

- 簡單又誘人的手工餅乾---大塊黑巧克力曲奇 [2015/08]

- 唐綺陽6.26運勢: 魔羯情緒起伏很大 [2017/06]

- 星象解讀:閃婚 閃離都是因為木天秤 [2016/09]

- 這些血型星座常出負心人 [2016/10]

- 誰是你的絕配?12生肖的出生月份配對錶! [2016/05]

- 新班級里12星座靠什麼來混開 [2016/09]

- 你知不知道12星座男怎樣做,才算真的愛你 [2016/09]

- 促進商務談判合作 風水上如何進行調整 [2016/09]

- 星座中最冰冷的情人是你嗎 [2016/09]

- 差評!不會哄老婆的星男 [2016/09]

- 2017年桃花運勢最棒的3大生肖 [2016/09]

- 這些星座配對總在相愛相殺 [2016/09]

- 生肖排行:9月職場失意的四大生肖 [2016/09]

每一個大人都羨慕孩子的天真無憂,好像他們每一天都很快樂似的。但其實,小孩子也會有自己的煩惱和心事。如果得不到適當的發泄,走出情緒的低谷,就會出現各種問題。今天優兒學堂的專家就來給各位家長講一講如何帶孩子走出「情緒低谷」。

典型案例:

暉暉最近不知道是怎麼回事,不愛說話,不願意和同學玩了,也不願參加集體活動,總是獨來獨往。而且整個人蔫蔫的,對什麼都提不起興趣,飯量減小,也沒什麼食慾,晚上睡眠也不好,還不願意上學。孩子是怎麼回事呢?父母帶著孩子就醫,被診斷為「抑鬱情緒」。

心理學分析:

2014年「世界精神衛生日」,四川大學華西醫院心理衛生中心一項針對成都市中小學生的調查顯示:2%的學生有抑鬱焦慮情緒,23%的學生曾有過自殺的念頭,其中男生多於女生。

每個人都可能會有抑鬱情緒(抑鬱情緒不等於抑鬱症),如果孩子流露出不想上學,不願外出玩耍,不與同學來往,對學校發生的事漠不關心,注意力下降,學習成績明顯下滑。家長一定要引起重視,必要時帶孩子就醫或者進行專業的心理諮詢。

心理學認為,年幼時「愛的缺失」是導致孩子抑鬱的重要原因。若孩子在童年到青少年成長階段,一直是處於缺少愛的狀態,就會沒有「安全感」,而這很可能會成為讓其抑鬱的最大誘因!「家庭親子關係不好」、「父母婚姻不和」或「童年不在父母身邊」這三種情況通常會引起孩子抑鬱情緒。

嬰幼兒期待在父母身邊很重要

很多孩子因為種種原因,小的時候離開父母,被寄養在親戚家;或者父母在孩子身邊,但是基本如同「隱形人」,孩子感受不到父母的愛,而長大之後接受更多的是父母的管教,沒有體會到父母的愛,沒有「被看成最重要的」,安全感便很難建立起來。美國華盛頓大學醫學院兒童神經研究中心的一項研究則發現:若幼兒時期遭到母親忽視或打罵的孩子,其大腦主管情緒和記憶的海馬體的生長會緩慢,體型偏小。

父母不和會降低孩子的安全感

心理學認為,對孩子安全感影響最大的,就是父母之間的關係。幼小的孩子,還不能區分自己的行為和環境的關係,如果父母經常爭吵,彼此冷漠,孩子很容易把父母的不和歸因於自己不好、不乖,從而產生很大的不安全感和負疚感!

專家支招:

對於產生抑鬱情緒的孩子,可以做哪些努力呢?

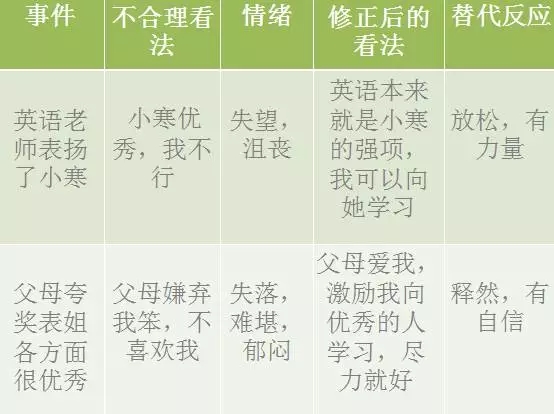

01.利用情緒ABC理論改變孩子的不合理認知

情緒ABC理論簡單來說就是,人的情緒和行為不是由於某一事件A(activating event)直接引起,而是由經受這一事件的人對這一事件產生的信念B(Belief),也就是認知評價引發了這樣的情緒和行為後果C(consequence)。ABC理論認為A只是 C 的間接原因,B才是引發行為c的直接的原因。

例如:兩個人一起在街上閑逛,迎面碰到他們的領導,但對方沒有與他們打招呼,徑直走過去了(事件A)。這兩個人中的一個對此是這樣想的:「他可能正在想別的事情,沒有注意到我們。即使是看到我們而沒理睬,也可能有什麼特殊的原因」(B1)。而另一個人卻可能有不同的想法:「是不是上次頂撞了他一句,他就故意不理我了,下一步可能就要故意找我麻煩了」(B2)。兩種想法就產生了兩種截然不同的心情(C1,C2)。

基於情緒ABC理論原則,父母可以跟孩子一起討論,讓孩子逐漸明白認知對情緒調整的重要性,幫助孩子調整自己的不合理的看法。

02.在日記中把自己的煩惱和不快發泄出來

可以通過寫日記,把自己的煩惱和不快發泄出來。並把自己學習、生活人際交往等方面遭受到壓力的原因寫出來,然後就每個壓力想出三個不同的點子來對付它(多與朋友和可依賴的人商量)。

03.參加必要的體育鍛煉

參加必要的體育鍛煉,因為體育鍛煉可以使情緒發生變化,可以促使孩子的身心更健康,活動后給人一種輕鬆的感覺,有利於克服抑鬱情緒帶來的孤獨感。

04.鼓勵孩子轉移情緒壓力

鼓勵孩子結交好朋友,跟朋友聊天傾訴,轉移自我情緒壓力。

05.家長改變自己的教養方式

家長改變自己的教養方式,平等的溝通才會讓孩子願意向父母吐露心聲,多關心孩子的生活交友情況,重視孩子的心理感受,而並非只是關心孩子的學習成績。

- [02/23]想和孩子搞好關係,您手中擁有的七個工具來幫您

- [02/23]天生貴人運爆好的四大星座

- [02/24](月運)蘭亞多雙魚月星座運勢2.18-3.20

- [02/27]12星座誰最不能招惹?

- [02/27]12星座好女孩兒排行榜!你排第幾?

- [02/27] 如何帶孩子走出情緒低谷?

- [02/28]會使你惡夢頻頻的睡覺姿式

- [02/28]這些生活物品千萬不能燒,否則必倒霉!

- [02/28]嫁誰,你才不會虧?

- [03/02]十二星座3月2日運勢 順其自然榜:白羊座、金牛座、獅子座

- [03/02]農曆二月走大運發大財的四大生肖

- [03/02]3月感情運勢不佳 多波折的生肖

- [03/06]看12星座女啥時候最可愛

- 查看:[西雅圖夜未眠的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.娛樂八卦]

評論 (0 個評論)

- YHOO:寵物蛇困在耳洞

- 往事並不如煙:春晚小品

- Nanshanke:棋聖乎?棋渣乎?

- kylelong:當代流行「腿咚」?

- YHOO:馬來西亞的環球小姐服裝吸引了各種各樣的反應

- jc0473:能伸能屈

- 豬扒戒:八戒臭事一籮筐之一:做好事還挨打?

- 默默的小溪:英國職務最高的兩隻貓,一隻被首相府炒了魷魚,一隻被懷疑涉恐

- 8288:你屬什麼?你脾氣就是什麼!

- 8288:經典得讓人心醉

- 霜天紅葉:傳說中的9道哈佛大學智力測試題:你能對幾道?

- 楊立勇:煙視媚行的妖魅男伶----「Prince」

- 芳草:第三季好歌曲總決賽:我心目中的十大金曲

- fanlaifuqu:岳雲鵬

- 芳草:好歌曲羽泉隊戰范曉萱:柿子揀軟的捏

- 前兆:驚天大發現:為什麼iPhone 看著順眼?

- fanlaifuqu:梁祝惜別

- kylelong:美女的標準到底有多少?

- 芳草:好歌曲陶喆羽泉六進三:羽泉弱爆了