- 紅二代之我見 [2020/04]

- 裂變 [2022/07]

- 美國是中國的敵人嗎? [2020/05]

- 定於一尊 [2020/04]

- 胡被轟出了古帝國的Arena [2022/11]

- 試論微信群d興衰 [2021/11]

- 禍起勁平,根在則東 [2020/04]

- 干姐 [2022/03]

- 暴力循環與民主出路 [2022/01]

- 崛起-一次難捨的TEMPTATION [2021/11]

- 一尊形成的歷史原因 [2022/11]

- 中國扔掉的是海闊天空 [2022/05]

- 笑聲引發的聯想 [2021/12]

- 中國知識分子的特點和任務 [2021/11]

- 中國幹部制度的弊端 [2022/01]

- 極端專制的怪胎--文革 [2022/01]

- 美利堅的陌生人 [2010/10]

文化革命中,清華大學工宣隊為了落實毛澤東主席的五七指示,分期分批派教師到農場勞動鍛煉,改造思想。開始時把場所固定在鄱陽湖的鯉魚洲。發現血吸蟲病後,又把場址選到北京南郊大興縣的團河農場,還有一支小分隊到海淀的北安河公社插隊。1973年春,在我宣布結婚日期后,工程物理系210 教研組的劉書記突然決定讓我婚後立即到北安河插隊。作為一個被立案審查的五一六分子,我別無選擇,只好離開年邁的雙親和新婚的妻子,按時報到。

五七路上

到了北安河,已是午飯時分。我按照當時的習俗,帶了一包雜拌糖,分散給新戰友和同事。他們都很熱情,祝賀我新婚幸福。

這裡離清華大概有二十多里路,不算太遠,兩周回家一次,有卡車接送。 從三月到八月底,總共半年的時間。來這裡插隊的有三十幾個人,分成兩個小隊,一個在北安河,一個在徐各庄。水利系政工組長馬振宗老師是總領隊。我們北安河分隊的成員來自水利系、電機系、工物系、動農系和行政部門。馬振宗、王志堯、陳禹六、公衍道、王宏寶老師和我,共同睡在一個土炕上。從此朝夕相處並結下了深厚的友誼。

開始的工作是往田裡挑糞,兩個籮筐,一條扁擔。從地頭把糞筐裝滿,挑起來送到田間。按理挑東西是我的長項。我家院里沒有自來水,周末回家總要從衚衕口的水站擔次水水,把水缸蓄滿。我父親為了結實牢靠,用厚鐵板打造了一對鐵桶,柳木扁擔又粗實又沉重,應當說我肩膀上還有點功夫。可是挑水有時有晌,灌滿水缸了事。這兩筐糞雖然不重,卻架不住反反覆復,沒完沒了,要連續幹上幾個小時。不一會兒,就覺得右肩膀疼了,只好換用左肩。挑了一會兒,左肩也受不了了。到後來,挑上一趟得換幾次肩膀。時間一長,兩條腿也不聽使喚,覺得沉重起來,有點「拌蒜」。再加上田裡土質鬆散,沒有彈性,越走越覺得費力,速度自然變慢。和我年紀相近的公衍道比我強多了,輕快自如。他的體質比我強好多。

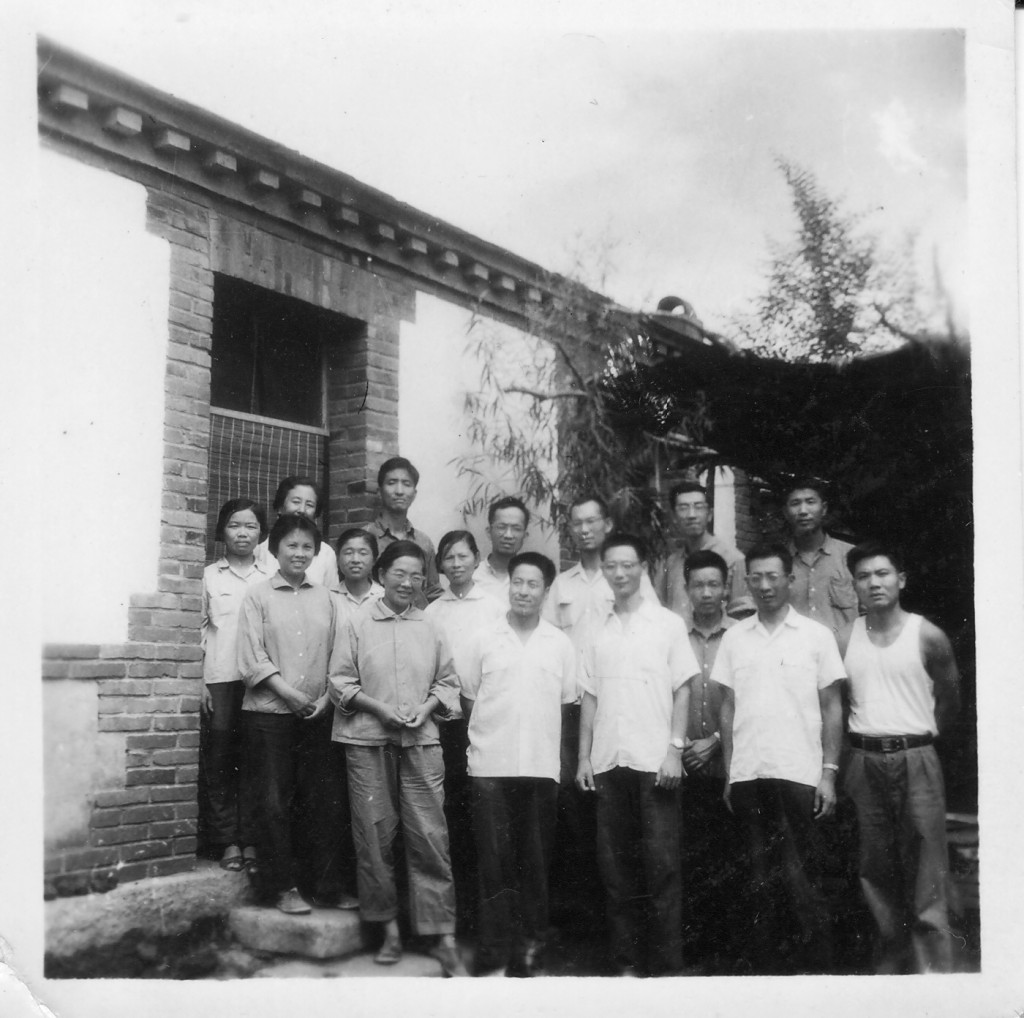

圖 SEQ 圖 \* ARABIC 36插隊時集體合影。由右到左:楊新權、王志堯、周禮皋、任家烈、陳禹六、王宏寶、馬振宗、王克斌、金龍乾、戴君佩、黃維瓊、虞祖佑、劉穎、沈靜珠、張淑珍、羅方平。衍道兄攝影。

既然是勞動鍛煉,我還是咬著牙,忍住痛,堅持幹完幾天的挑糞工作。當你克服了困難,闖過難關以後,又會覺得輕鬆愉快,有一種自我征服的成功感。

向貧下中農學習

接下來的工作是從地里搬石頭。領著我們乾的是生產隊長管德祥。管隊長看上去有五十歲左右,個頭不高,臉上有顆大痦子。他的皮膚黝黑,而且被風吹出不少褶皺。那些飽經滄桑的皺紋乃是北安河農民勤勞奮鬥的印記。他是共產黨員和勞動模範,和老伴一起生活,膝下沒有子女。每遇到大塊石頭,管隊長總是挺身而出,用一把大鋼釺把石頭撬起來,搬到車上。他發力時,血液漲滿了身上的青筋,胳膊上的肌肉像石塊一樣鼓了起來,讓我們這些知識分子知道了除了質量乘以加速度以外,什麼是力,農民的力。他說過,他曾經搬動過四百斤重的大石頭。隊長馬老師是山東人,身體健壯,性格豪爽,搬石頭也是一把好手。

地頭休息時,管隊長常和我們一起閑聊。 我們指著遠處的一個山頂,上邊有座建築,就問他那是什麼地方。他說那是六郎廟。傳說,有一次北宋名將楊延昭單槍匹馬遇到遼國兵將追趕。逃上這座小山,他騎著馬拉著一把樹枝,轉著圈奔跑。敵兵在遠處看到塵土飛揚,誤以為宋軍眾多,退了回去。百姓蓋了座廟紀念這位有膽有謀的民族英雄。老管還講過一個故事,幾十年前有個外來的小夥子,到北安河來打擂比武,甚是高傲,沒有遇到敵手。當地有位武師,出來應戰,把小夥子擊敗於掌下。小夥子抱拳說了聲「後會有期」,揚長而去。五年後,小夥子又來叫陣,非要找到原來的那個武師。武師年事已高,閉門不出,假託人不在家。小夥子十分遺憾,右腳狠狠一跺,把一條青石板斷為兩截,悻悻而去。武師猜到他投名師,懷絕技,自知難於取勝,躲過一劫。

每天重複性的地頭工作,讓我感到又累又煩。幹了幾個小時后,常常向公路望去,只要看到那輛紅色的遠郊區公共汽車,就知道11點多,要下班吃午飯了。和貧下中農們相比,暴露了自己的好逸惡勞,不願意從事體力勞動的壞習慣。他們成年累月,一代接著一代,辛勤的勞作著,從來沒想過熬出個頭,歇口氣兒。我深深體會到,知識分子勞動鍛煉的必要,學習貧下中農的高貴品質,要養成熱愛勞動的好習慣。有一天隊友們和一位中年婦女說話,我就問公衍道:「這是誰?」 衍道說:「這是我們的房東啊。」於是我感到自己還真有點「三脫離」,連住在一個院的房東都不認識,自覺慚愧。

馬老師印象

馬老師不到四十,身材高大,帶著一副眼鏡。雖說是搞政工的,但是對人和藹可親,從來沒有訓人的架式。說話帶笑,輕聲輕氣,有點山東口音。一天午後,他在前,我在後,一起到地里幹活。他脫掉上衣,赤著膊,放聲高唱《武家坡》里薛平貴的那句西皮倒板,「一馬離了西涼界」。我頓時感到呈現在我面前的不就是山東好漢秦瓊秦叔寶嗎。他大概在農村呆過,或許在水利工地出過力,干起活來,比農民差不到哪兒去。

在京密運河岸邊看麥地的時候,他捲起一片草葉兒當觱兒吹,像個歡快的放牛娃,倒騎在牛背上,吹著短笛。跟他在一起時,有說有笑,充滿了快樂。馬老師不僅勞動時身先士卒,不怕吃苦,業餘時間還協助生產隊開展「批林批孔」的教育工作。林彪曾經下了很大功夫研究歷史上政變的事例,諸如兒子奪權要殺父親。父親死前想吃熊掌,兒子拒絕,說熊掌難熟。為了更具體地揭露和批判林彪篡黨奪權的野心,老馬還認真考證了什麼是加九錫。指出九錫是九種禮器,由天子賜給諸侯和有特殊功勛的大臣的幾種器用之物,表示最高的禮遇。

2010年4月,我們又聚到了一起,三十七年的歲月風霜雖然已經打磨掉青春的稚氣和壯年的洒脫,每人都老了許多,但是當年的歡顏笑語,當年的戰友情誼,象一幅畫卷重現席前,讓人不住地感嘆,興奮,陶醉在只有兩個小時的瞬間。馬老師七十多歲,鶴髮童顏,精神矍鑠。他的一兒一女都畢業於長春藤名校,很有出息。祝他幸福長壽,好人平安。

麥收

不久開始麥收。天未破曉, 大家就帶著草帽,拿著鐮刀,左手攏起一抱麥子,右手順勢一刀,把割下的麥子放到隴邊。貧下中農和我們這些五七戰士列成一排,像海浪一樣,一層一層向前推進。到處是喳喳、喳喳的聲響,每個人都彎著背,弓著腰,獲取著豐收的果實。割下幾堆之後,再用一把麥秸擰成繩子,把麥子系成一大捆。 開始的時候,我也不示弱,能跟上別人。割著割著,腰就酸了,雙臂也疼了,拿著鐮刀的手也起泡了。總想直起身來,放鬆放鬆。可是,抬頭一看,隊里的婦女們都唰唰地走到了我的前邊,沒有一個抬頭的。越拉越遠,讓我覺得汗顏。

圖 SEQ 圖 \* ARABIC 37聚會合影。由左至右,馬振宗老師、陳禹六老師、沈靜珠老師、虞老師、我、黃維瓊老師、王宏寶學長、公衍道學長、劉穎學長。

我親身體會到,我自己比貧下中農差遠了。他們年年干,我才只干幾天。知道白饅頭好吃,不知道種莊稼的辛苦。那幾天,白天累了一整天,晚上剛躺下幾個小時,就得又摸著黑起床下地,直到完成夏收的偉大任務。人的彈性和忍耐力有時連自己也估計不到,我居然也咬著牙,繃住勁兒,愣挺了過來。麥收任務完成後,我有了一種自信感,為自己能經受體力勞動的考驗而感到輕鬆愉快。

割完麥子的下一個戰役就是脫粒和揚場。雙手抓起一抱麥秸,把麥穗喂進脫粒機,皮帶輪啪啦啪啦地轉著,「嘎啦啦」一聲,麥粒從輸出端噴射而出,有十多米遠。不一會兒,麥粒就累積成一個鯨魚背形狀的麥粒堆,從側面看去,麥堆的輪廓有點像概率論里的波阿松分佈。

場院活兒比割麥子要靈活機動,腰不必總彎下去了。但是,每天完工後,身上和鼻孔里都是塵埃,被堵得出不來氣。另外,脫粒機的輸入端沒有保險裝置,稍不小心,手指就會被剪得粉碎。須知盤中餐,粒粒皆辛苦,基本如此。

後來,我們還在地里除過草,看過果樹,噴過農藥,那裡有日本品種大久保蜜桃。看果樹的活兒比較清閑,有時和老師在一起聊聊天。清華的人才學識淵博,底子雄厚,業務能力很強。相對來說,我只讀了兩年大學就開始文化革命了。有時也 想藉機會學點知識。沈靜珠老師是熱力學專家,在果樹下給我講過熵的概念。

村裡有兩個大姓,果姓和管性,書記是個年輕姑娘,姓孫。我見過一個姬姓的小姑娘,也就是六歲上下,背著籮筐割青草,回家餵羊。她哥哥在脫粒時,雙手被機器咬掉,成了殘廢, 小姑娘成了家裡的勞動力,怪可憐的。我還在團支部見過一個姓郝的姑娘,她的父親叫郝苗,是劉少奇主席的炊事員。自1966年起,她的父親從來沒有回過家,只往家裡寄錢。連做飯的人都跟著劉少奇倒了霉,可見劉案牽連之廣。

偉大的母愛

年輕人里,因為公衍道認識工物系的孫傳耀和張闖,兩人都是我的朋友,故而 我和他在一起的時間較多。衍道 為人謙遜謹慎,辦事認真,一看就知道來自書香門第。他父親是武漢大學生物系教授。他參加過游泳隊,體質和體力都勝強於我,干起活來也比我能吃苦。

出於知識家庭的熏陶,衍道知識豐富。他給我講過非洲可怕的螞蟻。為了過河,成千上萬的螞蟻滾成一個大球,多麼強的集體主義精神呀。一個人要是誤入蟻穴,不一會兒,就會留下一堆白骨。還講過天絲的故事,傷了小姑的眼睛。衍道聲音洪亮,喜歡唱歌。休息時,面對田野,頭頂藍天,他唱過電影《宋景詩》里的插曲,「高高的呂梁山重山,咆哮的黃河,水連天。 大雁南飛,過高原,家鄉的親人在天一邊 。」這首歌不像《大海航行靠舵手》那麼普及,能唱出這首歌的不光是愛唱歌,還是個會唱歌的人,也表明了歌手的意境與情懷。

這麼多年,我一直沒忘記衍道講的動人的故事。在他出生的時候,由於母親患病,醫生提出「要大人還是要孩子?」他的母親毅然選擇了要衍道。 為了不讓這個剛剛落生的小生命失去呵護和母愛,偉大的母親讓自己的胞妹擔起了這個神聖的職責。不光把自己的生命傳遞給她來不及看上一眼的孩子,還給他安排了一位忠實可靠的繼母。這就是母愛,生離死別的母愛,讓講故事的和聽故事的都會熱淚盈眶的母愛。

當然,這也常常令我聯想到我的母親。1987年夏我從加州回國探親時,老人家八十多歲,一雙小腳,為我忙前忙后,炒菜做飯。返回加州后,我按照京劇大師李和增的一盤音帶,學唱了《四郎探母》里坐宮的選段,西皮慢板轉二六。「楊延輝坐宮院自思自嘆」,結尾是「要相逢除非是夢裡團圓」。每當我騎著自行車去學校時,總要哼上幾句。誰想到,這最後一句竟成了事實。半年後,我收到家書,在我飛回舊金山時, 母親突然病發,與世長辭。 我頓時失去了做飯的力氣和吃飯的胃口。孤身一人在異國他鄉承受著失去慈母的哀痛。

可貴的重逢

三十七年之後,我回京參加大學畢業四十年的清華校慶,公衍道學兄於百忙之中安排了一次聚會,令我感慨不已,輾轉難眠。凌晨,我按耐不住涕零感激,寫給老師們一封情深意長的簡訊:

衍道請轉至諸位老師:

由衷感謝大家冒雨而來,歡聚一堂, 重溫三十年前的幸福時光。克斌有何德能,竟得似此的厚愛與殊榮, 簡直讓我受寵惹驚,激情難平。尤其是虞老師,以八十五歲之高齡來此一聚, 令我深受感動,乃至不安。老人家處事豁達與樂觀將是我之楷模,鼓勵我老當益壯,寧移白首之心。我希望下次老師們見到的將是一個更加年輕的克斌,也祝願老師們健康長壽,美滿幸福。

說實在的,這次聚會在我心中比七0屆的四十載重逢更加珍貴,更加驚喜。 前者畢竟是一個醞釀多年全校規模的活動;而北安河小聚卻是我從未敢想過的事情。將近半個甲子之後,老師們有的退休,有的搬遷,有的忙碌,有的年逾古稀,和大家相聚乃是重金難求的奢望。加之我身居海外,縱使越洋,也是匆匆而來, 飄忽而去。如此的夢幻竟成了現實,激動興奮之情難於言表。

又何言哉。

祝老師們健康長壽, 越活越年輕。

克斌謙恭俯首。

- [02/22]百日武鬥前後

- [02/24]荒謬年代的宣傳隊隊長

- [02/25]報得三春暉

- [02/26]鬼門關下的徘徊

- [02/27]劫後餘生

- [02/28] 北安河回想曲

- [03/01]從六個不搞想到到兩個解散

- [03/06]多事之秋-1976

- [03/08]創傷的復甦

- [03/10]為了後半生的投籃

- [03/12]研究生院的日子

- [03/16]丁訓班和我的碩士論文

- [03/17]說的人多了也就成了話

- 瀑川:劫後餘生

- 瀑川:鬼門關下的徘徊

- yunmu:在申請基金時得到同胞的幫助

- 瀑川:荒謬年代的宣傳隊隊長

- 瀑川:百日武鬥前後

- sissycampbell:散文《歲月如歌》

- 瀑川:到大風大浪中去

- ruoyun1969:若云:真實人生八:歲月情懷(13)一言難盡的漢人

- 瀑川:文革之火燒進清華

- longislander:搬家(5)

- 瀑川:工程師的搖籃

- longislander:搬家(2)

- longislander:搬家 (1)

- 蟬衣草:如何我的心永遠留在了冬季

- 瀑川:唱給母親的歌

- sanmiwu:"眯眯眼"

- 李公尚:中國人的熱鬧

- sanmiwu:正能量,心靈雞湯和娘炮文化

- ruoyun1969:若云:真實人生八:歲月情懷(11)入籍、信仰、人生

- sanmiwu:為賦新詞強說愁