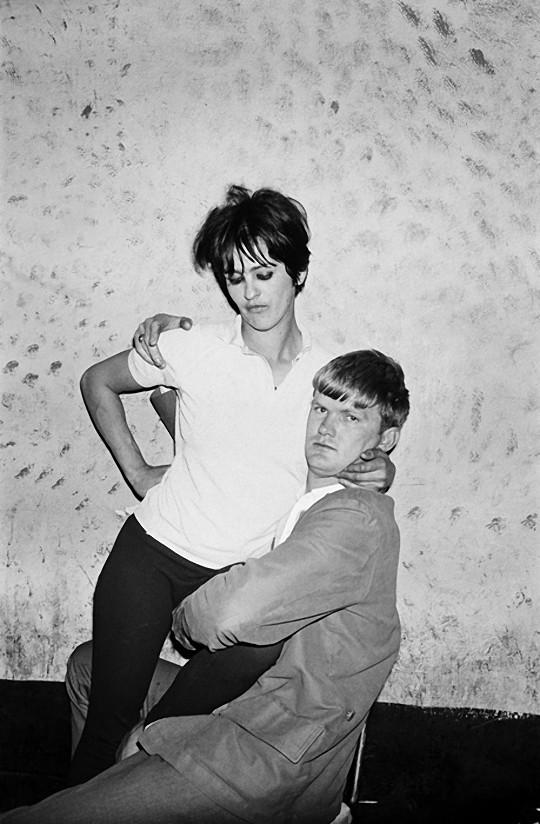

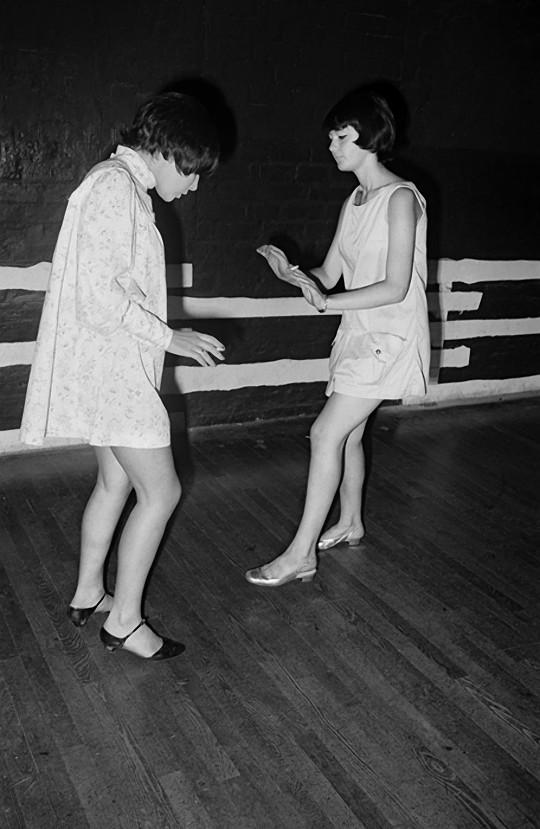

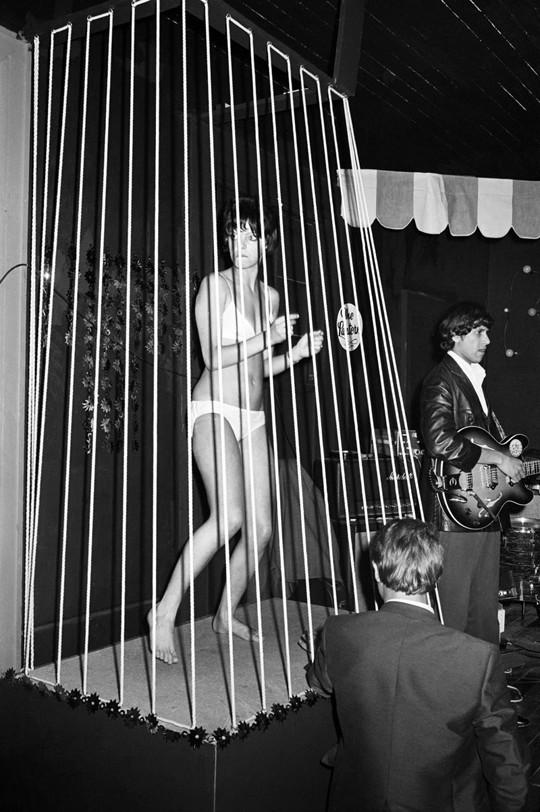

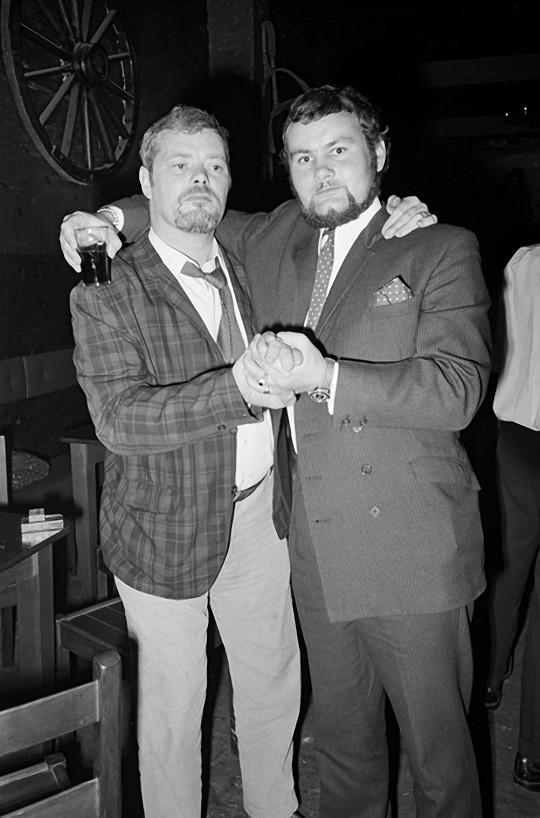

1。

2。

3

4。

5。

6。

7。

8。

9。

10。

11。

12。

13。

14。

15。

16。

17。

18。

19。

20。

21。

22。

23。

24。

25。

26。

27。

28。

29。

30。

31。

32。

33。

全部作者的其他最新日誌

發表評論 評論 (33 個評論)

- 回復 fanlaifuqu

- 一直說他們的今天就是我們的明天!

- 回復 iamcaibird

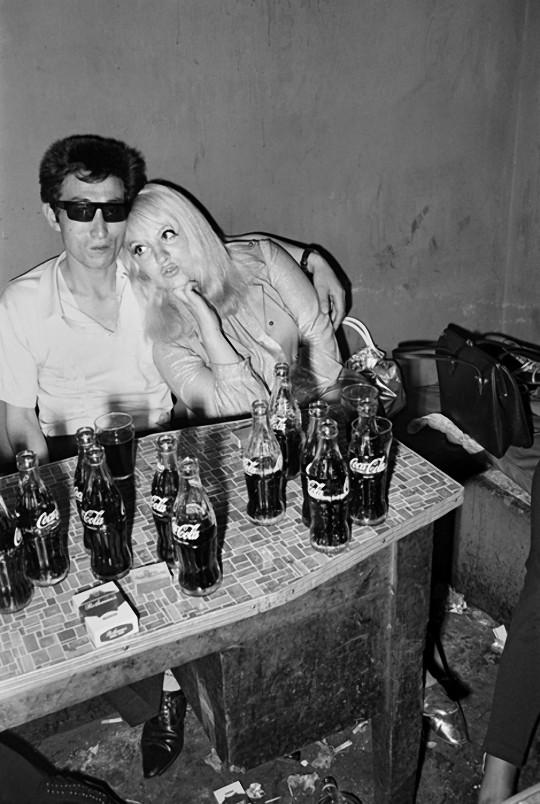

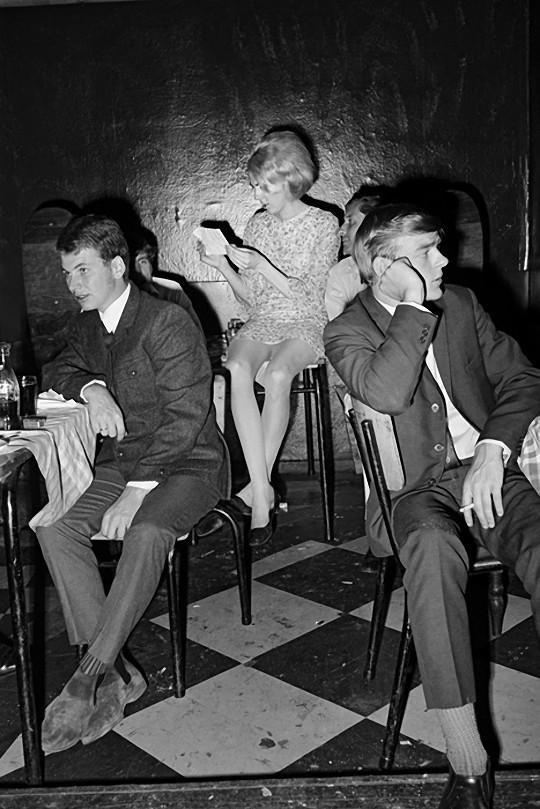

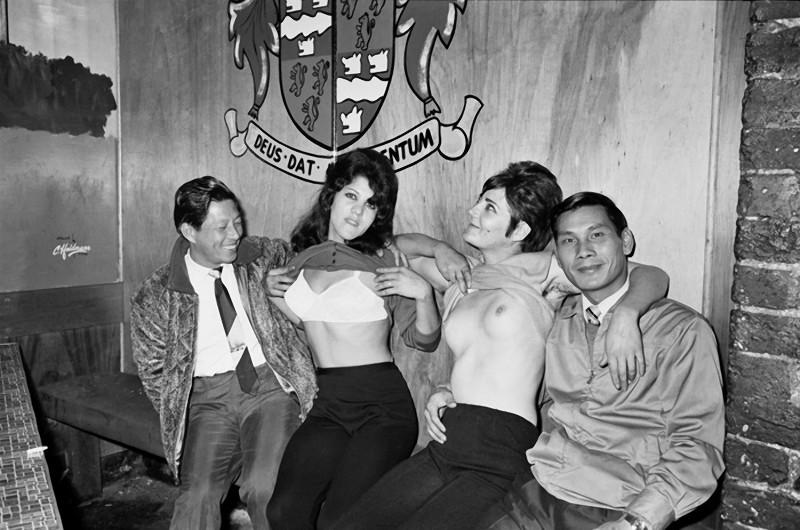

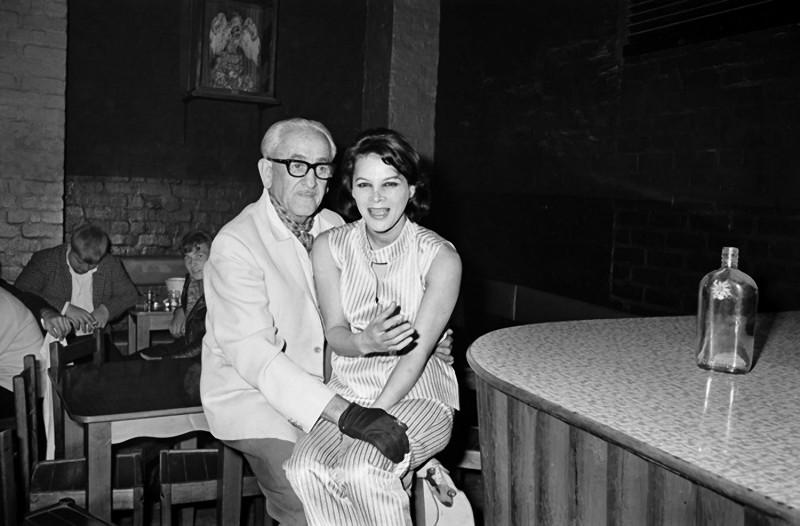

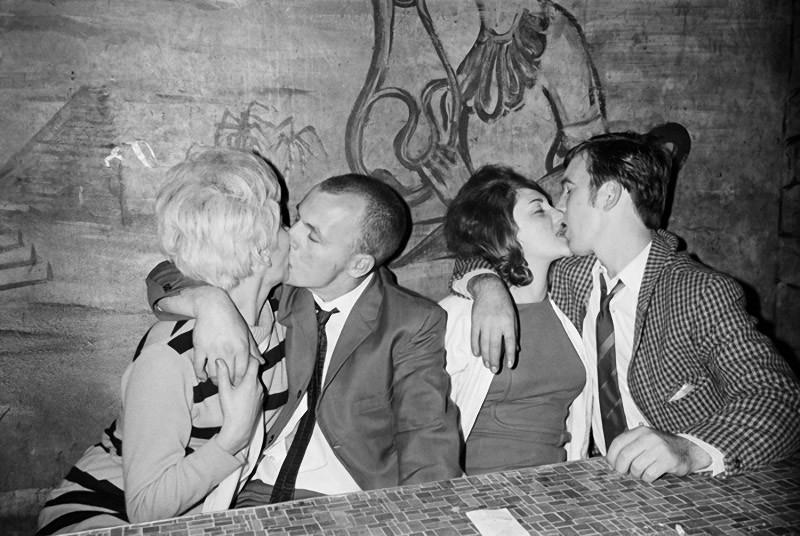

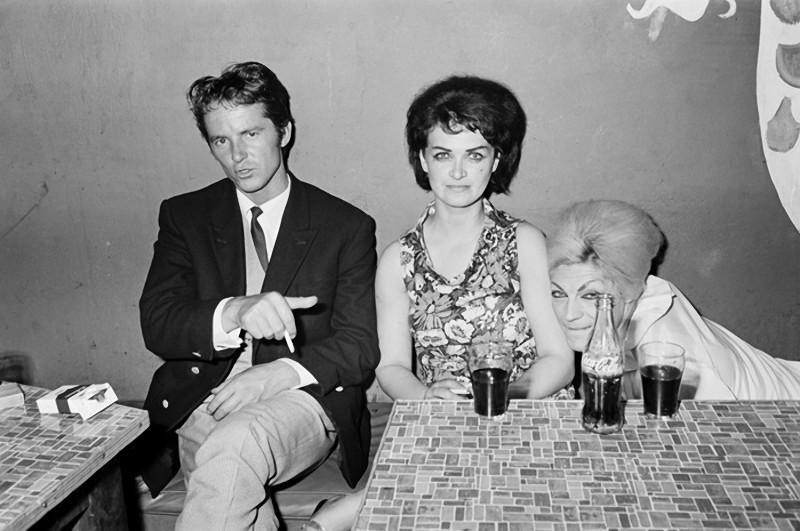

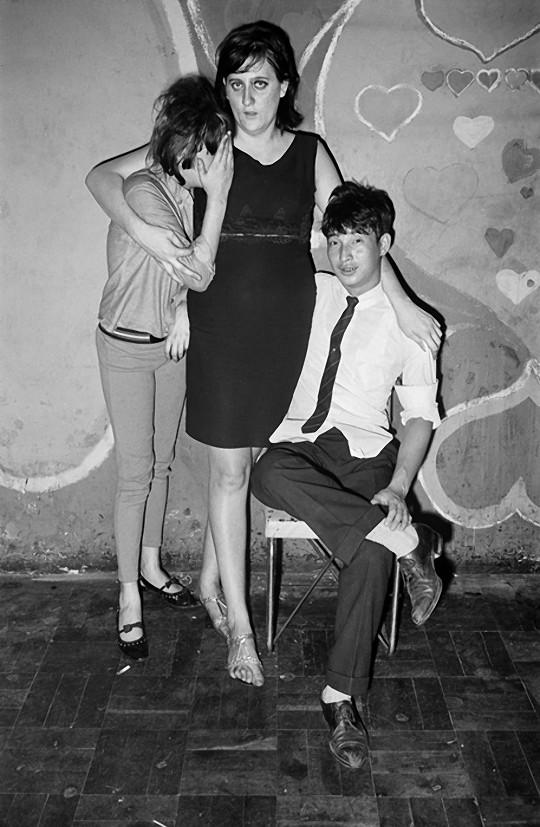

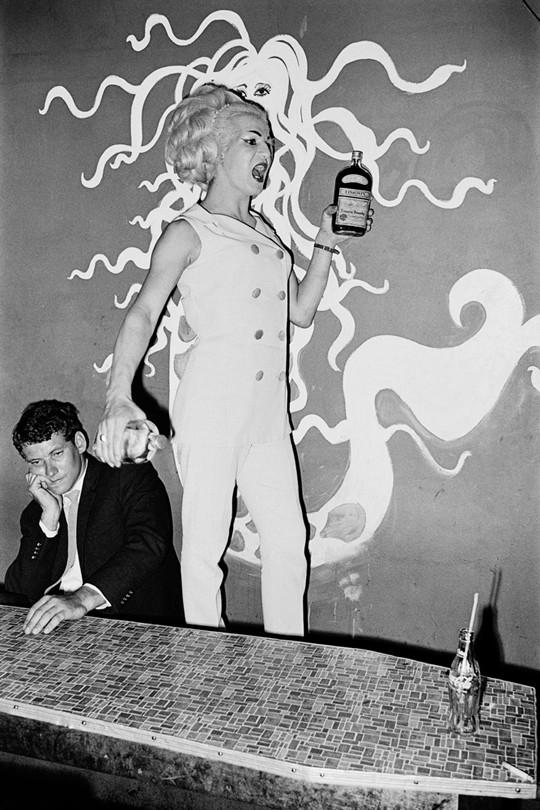

- 這些照片根本不是前蘇聯的,而是60年代的南非開普敦。照片的作者是bill monk,介紹在這裡:http://www.telegraph.co.uk/culture/photography/9099238/Billy-Monk-the-bouncer-who-just-kept-on-snapping.html 和這裡:http://www.photoforager.com/archives/billy-monk, http://artblart.com/2013/02/20/exhibition-south-africa-in-apartheid-and-after-at-sfmoma/。

- 回復 iamcaibird

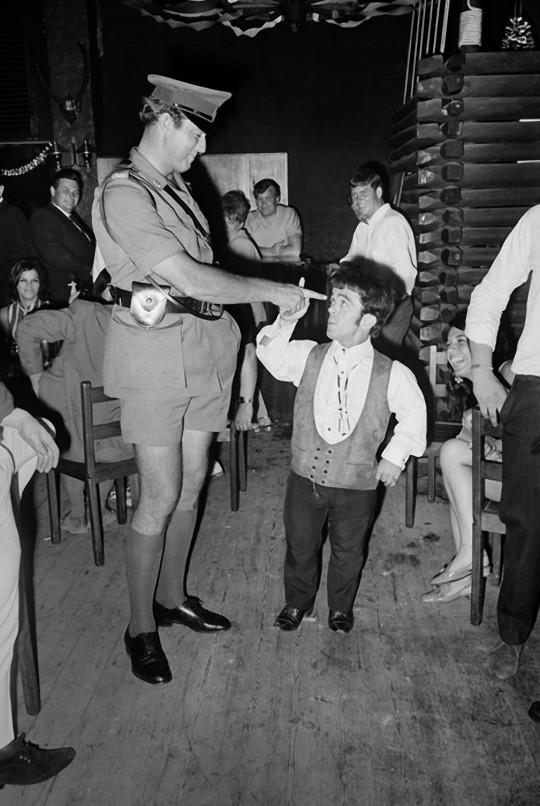

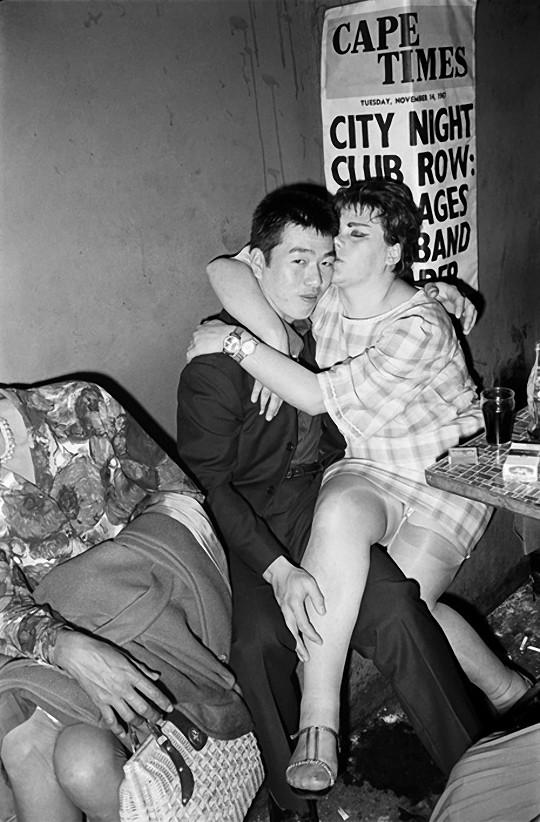

- 60年代蘇聯沒有可樂瓶子,圖13的校徽Des Dat Incrementum是在Kent, England的學校Tonbridge School,圖10中的Cape Times是開普敦的當地報紙,圖8中的警察,是典型的英聯邦國家的制服。

- 回復 iamcaibird

- 我找到了你從哪裡搞到的這些圖片了。http://bigpicture.ru/?p=396393。

儘管我不懂俄文,但通過google翻譯,得到英文的圖片介紹是:

How to hang out at night clubs in the 60s

Date: 20.05.2013

Filed under: History | Comments (21)

Tags: 60s, young people, nightlife, nightclub, South Africa

The sexual revolution with noise-din swept the Western countries in the middle of the last century. Young people, intoxicated by the smell of freedom and sexual liberation and partying rested "to the fullest." In night clubs strip was normal, drinking, fights. However, as adults these young people have ceased to be liberated. They care about the moral ethics, to lecture young and forget how to have fun themselves in their younger years. Let's see ...

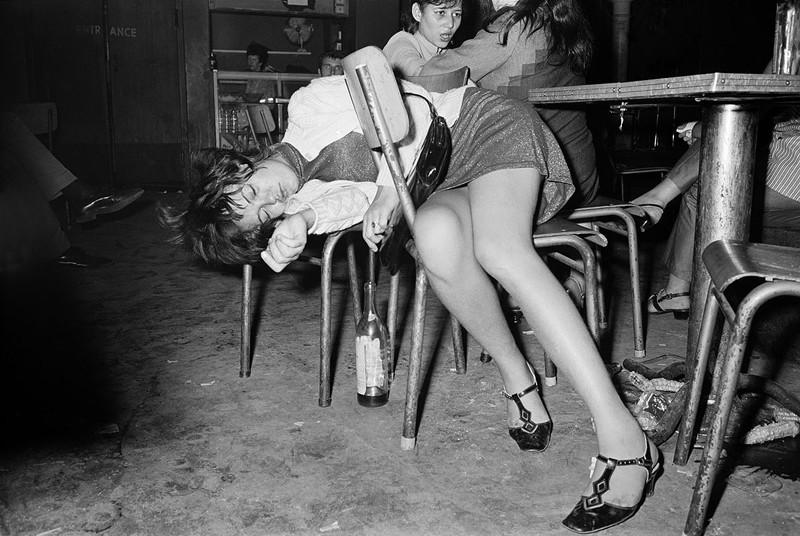

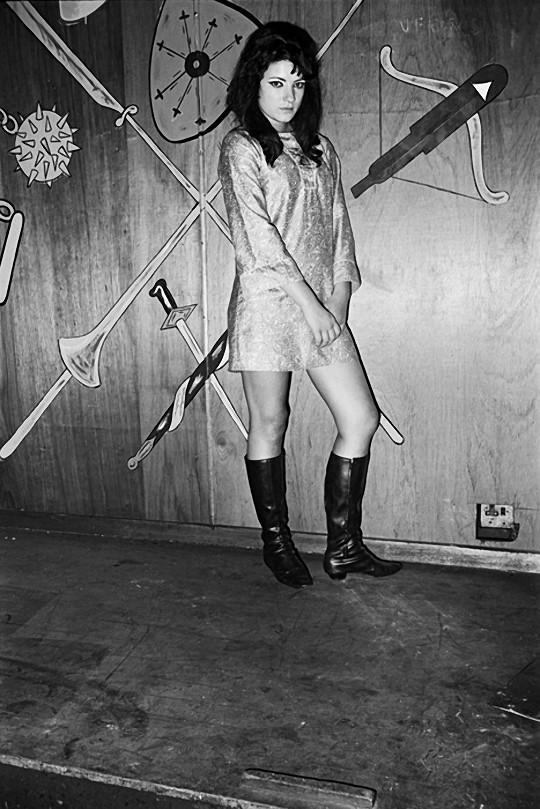

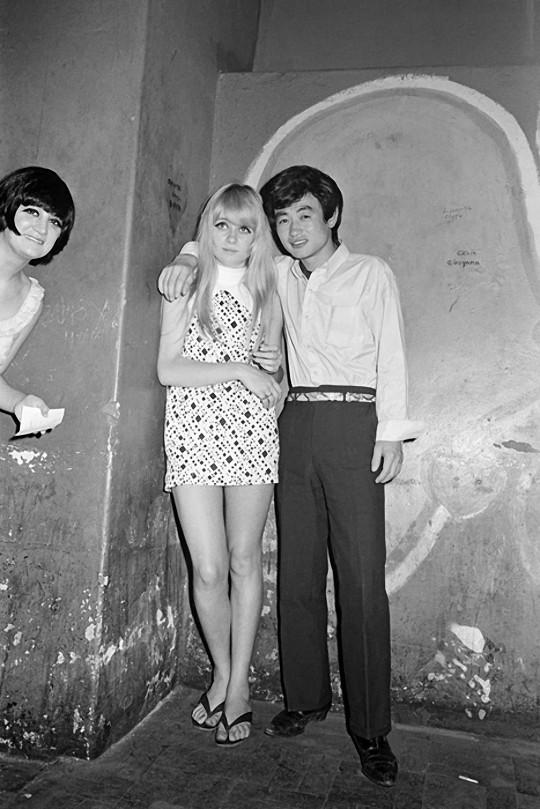

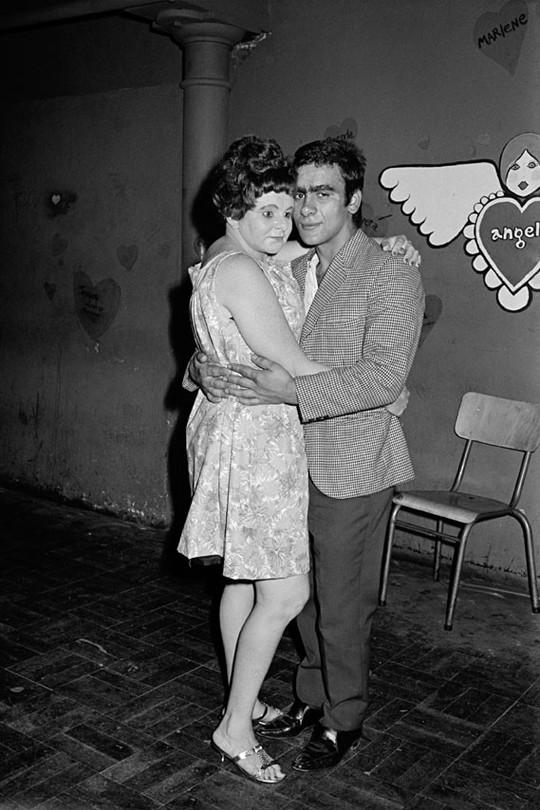

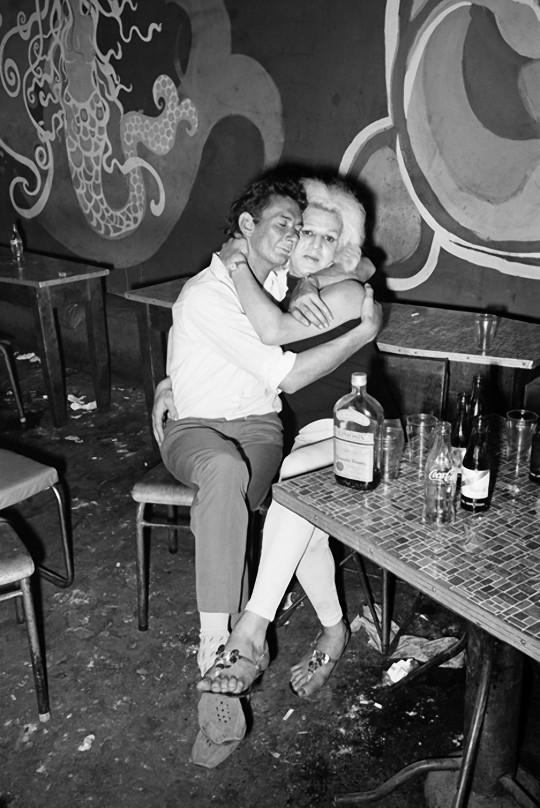

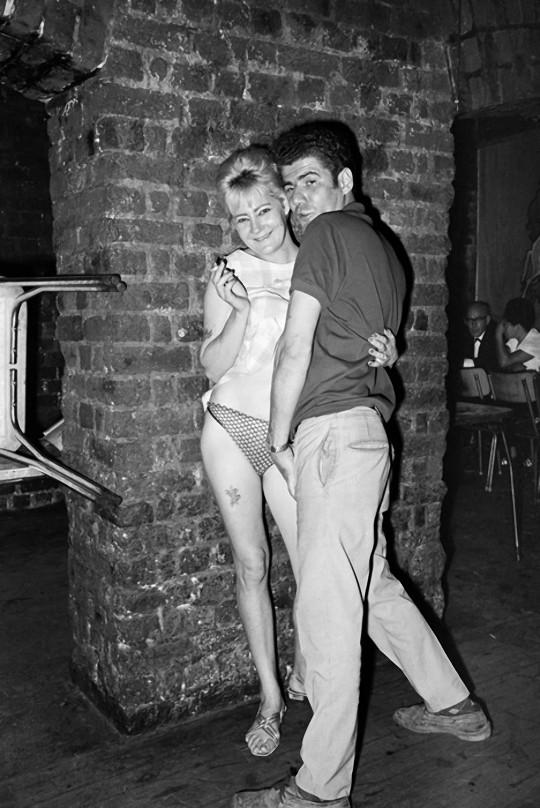

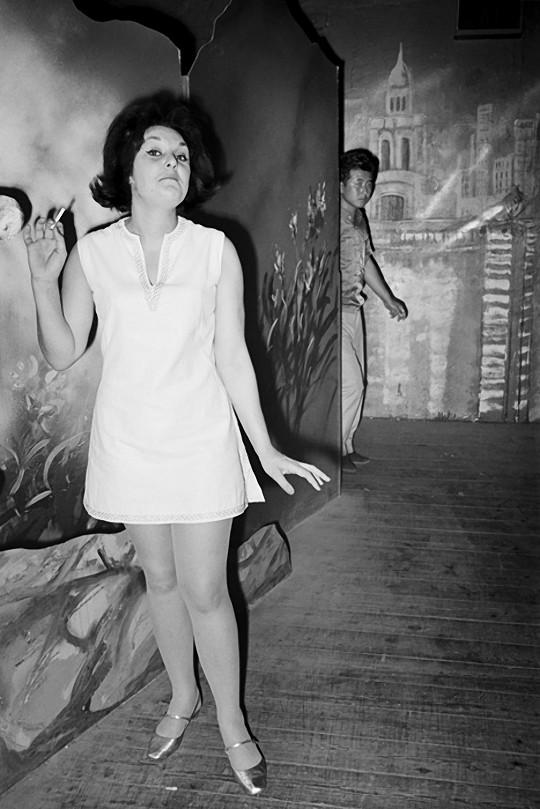

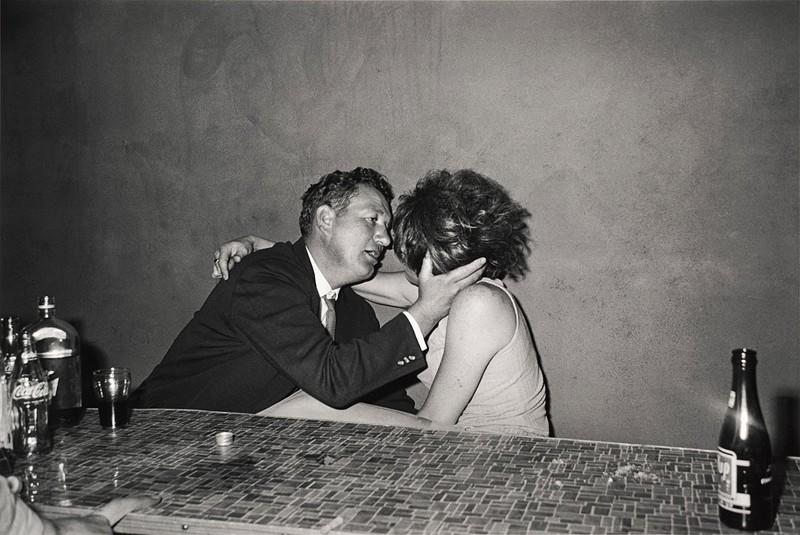

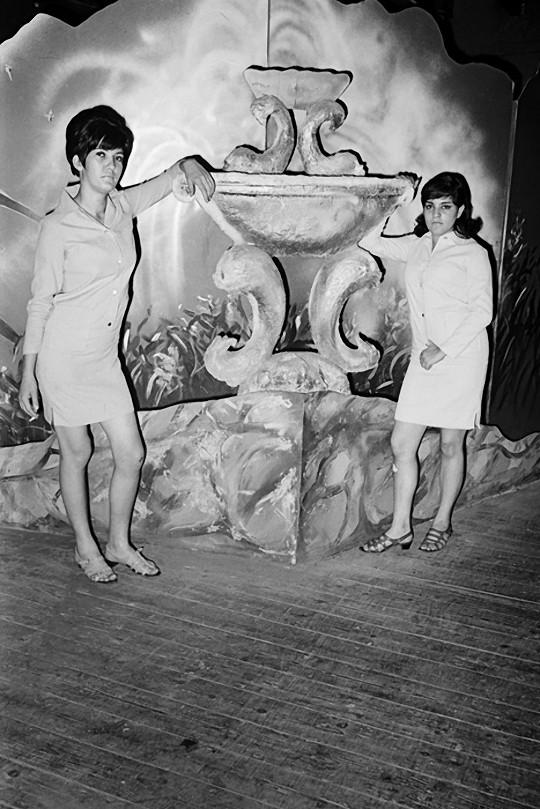

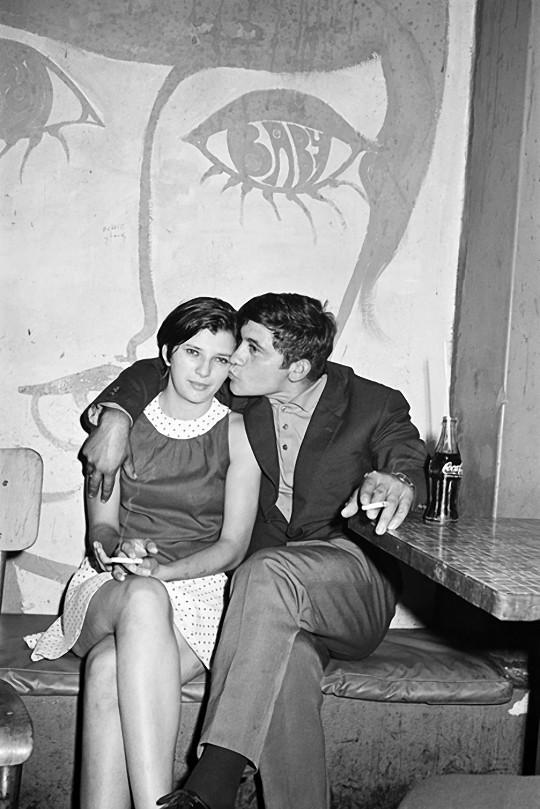

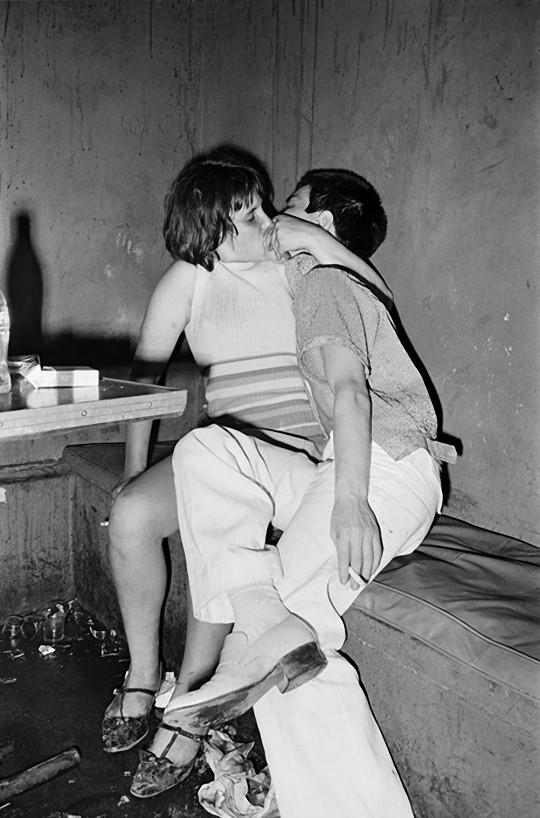

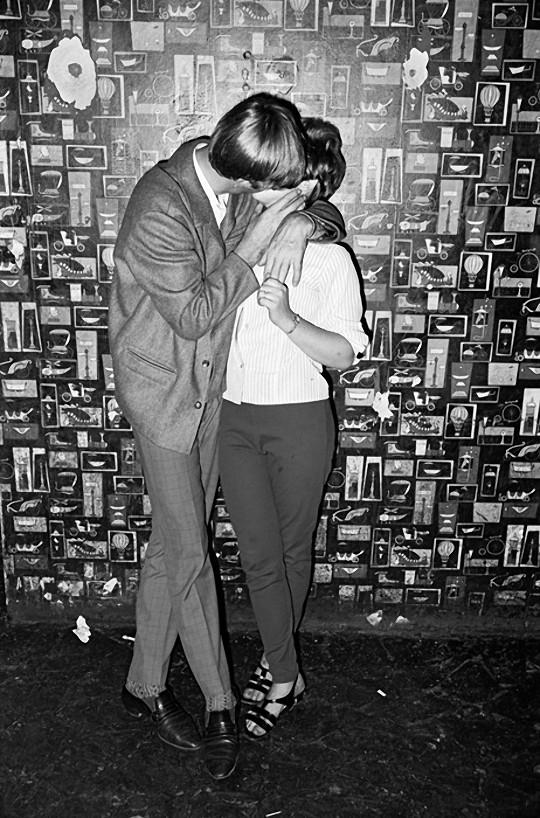

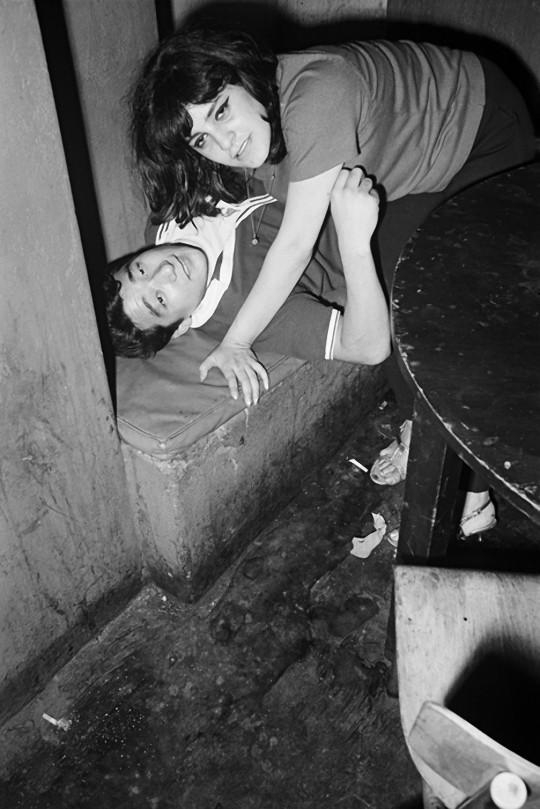

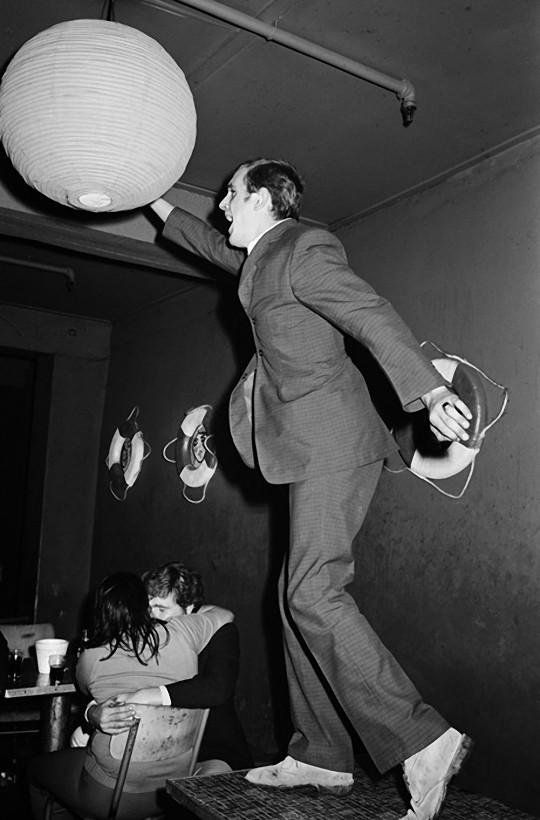

1 Nightclub called "Catacombs", Cape Town, the end of the 60th. Photos of Billy Monk

2. Night Club "Catacombs", Cape Town, the end of the 60th.

中文如下:

如何逛60年代的夜總會

日期:2013年5月20日

下一篇:歷史|評論(21)

標籤:60年代,年輕人,夜生活,夜總會,南非

在上個世紀的中葉,喧囂的性革命席捲了西方。年輕人陶醉在自由和性解放並開派對到淋漓盡致。在夜總會脫衣是正常的,還喝酒,打架。然而,他們成年後,這些人已不再放縱。他們關心的是道德倫理,教育下一代而忘記了過去他們年輕時是如何玩樂的。讓我們來看看......

1 。夜總會「Catacombs」,60年代晚期,開普敦。Bill Monk照片

2。夜總會「Catacombs」,60年代晚期,開普敦。

- 回復 ryu

- 正在和我的俄羅斯友人對話,你的指正是很對的。

iamcaibird: 這些照片根本不是前蘇聯的,而是60年代的南非開普敦。照片的作者是bill monk,介紹在這裡:http://www.telegraph.co.uk/culture/photography/9099238/Billy-Monk ...

不過,你的結論么,我就不接受了。

- 回復 ryu

- 不錯,你的文字使人大悟。

iamcaibird: 60年代蘇聯沒有可樂瓶子,圖13的校徽Des Dat Incrementum是在Kent, England的學校Tonbridge School,圖10中的Cape Times是開普敦的當地報紙,圖8中的警察,是典 ...

不過,我絕不會如此回復我的俄羅斯友人,出錯就是錯,至於是無恥,或者造謠的行為么?

貼帖可是娛樂自己,讓網路開心么。

- 回復 iamcaibird

- 看你如何處理這個事情。

ryu: 正在和我的俄羅斯友人對話,你的指正是很對的。

不過,你的結論么,我就不接受了。

- 回復 ryu

- [quote]iamcaibird: 我找到了你從哪裡搞到的這些圖片了。http://bigpicture.ru/?p=396393。

儘管我不懂俄文,但通過google翻譯,得到英文的圖片介紹是:

------------------------

謝謝你的翻譯,早知道我就先把文字傳你了。

不過,現在也不錯,大家可有參照的文字了。

方便時,請再審核我的其他文字,抑或我又無意中故意無恥,有意無知了。

- 回復 iamcaibird

- 無所謂了,信仰什麼,政治立場是什麼不重要,重要的是人品和是不是基於事實的原則。

ryu: [quote]iamcaibird: 我找到了你從哪裡搞到的這些圖片了。http://bigpicture.ru/?p=396393。

儘管我不懂俄文,但通過google翻譯,得到英文的圖片介紹是: ...

- 回復 ryu

- 你的指正沒有錯。

iamcaibird: 如此避重就輕,連改正都不願意,我的判斷沒有錯,屬於無恥。

你的判斷也沒有錯,屬於本人以前從事的體制內的大媒體的口味,其實,你的這種說法,我極習慣,我也會的。

還是謝謝你

- 回復 iamcaibird

- 原來如此,是體制內的人士,倒戈一擊,用體制的方式來反擊體制,如同用文革的手段來反對文革。在我看來,你還是一個骨子裡的體制內人士,不過是披了反體制的外衣,LOL。

ryu: 你的指正沒有錯。

你的判斷也沒有錯,屬於本人以前從事的體制內的大媒體的口味,其實,你的這種說法,我極習慣,我也會的。

還是謝謝你 ...

- 回復 iamcaibird

- 打住吧,沒有共同語言,即使是號稱信仰某個相同的主義或教條,但依然不是志同道合者,彼此看對方都不舒服。

ryu: 老兄,你把我當成《人民日報》?

心平一些,我已經接受下來了,並且代他人謝謝你。

- 回復 ryu

- 你不認為,用體制的方式來反擊體制,用文革的手段來反對文革,有時候或許可以有些效果?

iamcaibird: 原來如此,是體制內的人士,倒戈一擊,用體制的方式來反擊體制,如同用文革的手段來反對文革。在我看來,你還是一個骨子裡的體制內人士,不過是披了反體制的外衣 ...

海外體制內的人士是很多的,我的熟人中,組織關係15年前就留在上海高安路19號的市委組織部,而人卻成了外籍,不也man好么。

人肉一下這些人,你會血ya shen 高的。

不要對我太感興趣,這是老A的事。

- 回復 ryu

- 我看你很舒服。只是...沒大的興趣而已,但是,你的google能力我已經打算學了,再致意

iamcaibird: 打住吧,沒有共同語言,即使是號稱信仰某個相同的主義或教條,但依然不是志同道合者,彼此看對方都不舒服。

- 回復 iamcaibird

- 我信奉的是卑鄙的手段必然敗壞崇高的目標,而你顯而易見相信為達目的不擇手段。我們是兩條道上的人,我對你的體制內體制外的那些機密不感興趣,對你們在體制內干反體制的那些腳踏兩隻船的陰謀詭計很看不上眼。

ryu: 你不認為,用體制的方式來反擊體制,用文革的手段來反對文革,有時候或許可以有些效果?

海外體制內的人士是很多的,我的熟人中,組織關係15年前就留在上海高安 ...

在我看來,你這樣的人,以這樣的手段推翻了體制,建立的依然是一個專制獨裁的偽民主政權,我對你們這樣的人的提防和批判不會少於對當前體制。

祝好運。