- 柴靜女士,請脫下女皇的新衣 [2015/03]

- 孫立軍的人頭能換來什麼? [2020/04]

- 俄國啟封六千枚核彈、殺雞儆猴? [2019/08]

- 董卿女士這麼說。。。 [2017/09]

- 國民黨需要的不是爭功而是反省 [2015/09]

- 成也紅顏,敗也紅顏 [2020/01]

- 別了,共和國的舞娘們 [2017/05]

- 香港是香港人民的香港、不是資本家的香港 [2019/08]

- 將計就計,置於死地而後生 [2020/02]

- 大陸可能對台灣進行定點打擊 [2018/08]

- 論中國統一台灣的現實性 [2020/05]

- 尋求圍殲中國海軍的機會 ? [2020/08]

- 說說「定於一尊」 [2018/07]

- 因功贖罪還是罪上加罪 [2019/06]

- 需要重視台灣一國三制的設想 [2023/02]

- 善意的設想與惡意的理解 [2023/05]

- 請忘了我,心上人 [2021/07]

多度城市化=減少人口 馬力

第二部分:城市化的代價和極限

語遲終貴,步緊必摔——再城市化要三思而行

九、城市人口是有上限的

第一部分的討論說明了資本經濟依賴外部市場,因此不能在孤立系統中發展。對於一個城市來說,外部市場可以是國外的,也可以是國內的。由於外部市場最終是有限的,工業城市的經濟受有限市場的限制而不可能無限發展,否則會造成產能過剩和產品過剩。產能過剩和產品過剩的本質就是勞動力過剩,勞動人口過剩。大量的城市失業人口的存在就是人口過剩的表現。所謂的內卷就是源於勞力過剩和人均市場不足。這些過剩人口最終會回到農村或去外地尋找工作。這不正是當下的中國城市所發生的情況嗎?平均而言,只要城市每戶家庭不能生養兩個以上的孩子時,城市的非外來人口就會持續下降。由此可見在單一有價的資本經濟中,城市人口是有上限的,而不可能無限增加。城市人口的上限取決於外部市場,而不是生產能力或現有的生活水平。

一國的人口也是如此,不能無限增長。國家的人口上限取決於海外人均市場的佔有量。國際市場並不為一國所壟斷。在全球工業化后,越來越多的國家實現了工業化,可以向唯一的地球市場投放越來越多的產品。許多曾經主要是工業品市場的國家都變成了工業品的供應國。不難想象,這樣的趨勢繼續下去,原來供求關係的自然周期會被破壞,市場長期處在了飽和狀態。結果就是先發展起來的工業化國家因生活條件較好,成本和勞動力比較昂貴,產品質量較高,售價也較高。在國際市場上逐漸被新興國家的廉價產品所取代。中國產品還因質量不夠優秀名牌少而更容易被取代。這就是所謂的產業鏈或供應鏈的轉移。許多中國人錯誤地將其說成是去全球化。

供應鏈轉移后,發達國家最初以減少工時來減少生產。但工時不能無限減少,因為要保證最基本的盈利來維持生產。只有一個辦法來減少生產,就是減少生產的總時間。換句話說就是縮小產業規模或者將產業移到別的國家。這正是發達國家所走的道路,也是中國今天正在走的道路。歷史證明了中國不可能超越資本經濟的規律保持永久的繁榮。由此可見在全球化競爭的世界上,一個發展起來的工業國家或城市的工業人口不能無限增大。這是發達國家人口減少的根本原因。失業的底層人口沒有足夠的購買力維持兩個子女的家庭生活,就只能減少生育,造成人口的下降。資本經濟國家就是這樣以不斷淘汰底層人口來提高倖存人口的平均生活水平。這是一種倖存者偏差。

前面說過中國城市的失業增加房地產泡沫破裂,本身就暗示了城市工業人口的過剩。許多人卻反過來主張進一步讓更多的農民進城,擴大永久性的城市戶籍人口,飲鴆止渴消解城市過剩的房地產。這遠不只是出現大量的城市貧民窟那麼簡單。無業城鎮居民買不起房,買得起也養不起房,使城市成為一個巨大的人口陷阱。賣掉了土地使用權的農民即便可以換一套城市住房,也很難在城市找到可以融入中產階級的工作,生養兩個以上的孩子。不少進城后的農民自然會被城市所淘汰。黃奇帆先生在視頻中說到世界的城市化沒有造成耕地的減少,而是增加。因為從長期來看,城市化能夠增加的城市人口和城市面積有限,只會不斷縮小農村市場,使城市工業的發展更加困難。這與許多國家的移民只能保持該國的原有人口,而不能增加人口總量是同樣的道理。

十、城鄉平衡的重要性

當城市產能過剩有大量人口長期失業時,說明城市人口(不一定是常住人口)在技術上也已經過剩。由於海外市場的大小很難改變,中國城市的未來發展必須更多地依靠農村來消化工業城市的過剩產品和過剩產能,並接納城市的過剩人口。工業城市的規模越大人口越多,就需要更多的農業人口來吸收城市的產品。反過來,農村的人口越多,也能促進城市人口和工業產能的增加。這就是產能與市場的平衡,工業與農業的平衡,城市與鄉村的平衡原理。說得更明白點,這種平衡講得就是,有多大的城市人口和工業產能就需要多大的農業人口作為市場才能維持國家經濟的平衡發展和持續繁榮。不僅如此,當城鄉經濟達到平衡后,城市和農村的經濟還可以同時發展,甚至人口也可以停止減少趨向穩定。

農村不僅是城市工業的巨大市場,也是巨大的人口蓄水池。當農民有自己的土地時,他們與沒有生產資料的城市無產階級不同,不必靠為資本家打工而生存,僅靠勞動資本的直接投資就能過上富足的生活。因此他們不需要投資昂貴的教育,擁有城市中產階級必須的居住環境和生活排場,把自己打造成優秀的打工人,獲得出賣高級勞力的機會換取更好的報酬。因此農村人口與城市人口不同,只要能自給自足,生育率和家庭規模可以不受城市中產階級的高消費限制。在相同的經濟條件下,農村可以比城市接納更多的人口。這就是說農村是一個巨大的人口蓄水池的原因。

有人說中國農村的龐大人口是戶籍制度造成的。事實上並非如此。新中國成立之前並沒有戶口制,絕大多數人依然生活在農村。那時農村生活比城市無產者的生活容易。沒有土地的貧農可以租種富人的土地,也能找到打工的機會。而城市無產者只能靠打工為生,收入低卻開支大。只是到了解放后城市居民成了國家職工,有穩定的糧食定量和工資報酬,還有各種剛需的按需分配,城市生活水平才顯著高於農村,成為農民嚮往的生活。如今城市居民的按需分配已經取消,變成了昂貴的商品,消耗著普通市民的大部分收入。絕大部分市民為資本家打工,失去了穩定的工作和收入。這在某種意義上回到了過去。為了子女過上中產階級的生活,父母還需付出巨大的教育投資。這些讓許許多多的城市居民負上了沉重的債務不得不省吃儉用。

十一、中外城市化的不同

黃奇帆先生在視頻中說到現在全世界的城市化率達到80%,好像說中國是一個落後國家,所以要加快推行中國的城市化。事實上前面所說的城鄉平衡和人口蓄水池是一個具有新中國特色的現象。中國的總人口在歷史從來不到五億。這樣的人口基數很容易實現城市化。比如現在中國城鎮的戶籍人口就超過了6.5億,而非戶籍的常住城鎮人口超過了9億,這些都大大超過了中國歷史上的最大人口數。如果今天的中國與美國的人口相當,四億人左右,80%的城市化率也只有3.2億城市人口。即便是美國都不能讓這一點城市人口中的勞動力都能找到製造業的工作,而14億中國人如果要實現80%的城市化率,就會有11.2億人生活在城鎮,是美國城鎮人口的三倍多。他們生產的工業品在滿足了自身的需求外,僅僅只有2.8億人的農村市場,其餘的要出口海外。不知道哪裡有這麼大的國際市場。

中國的城市化率相對較低,除了中國是一個人口大國,沒有足夠的國內外市場可以吸收80%的城市人口生產的工業品外,還有一個重要原因是許多國家的高城市化率是農村土地兼并的結果,而不是城鄉居民共同富裕的結果。資本家追求最大利益的貪慾是沒有止境的。國家如果沒有法律對土地兼并加以限制,絕大多數的農民會因缺乏足夠的資金技術等資源,而在有形無形的競爭中敗給資本雄厚的農業資本家。最後只得出售土地淪為無產者。農村無產者除了為農場主打工外,很難找到其他工作。他們只能去城鎮尋找零工,畢竟城裡的機會多的多,從門衛,清潔,保姆,修理,以及個人服務等。不少走投無路的人就只能靠賣淫,販毒和盜竊等不法行為維繫人生。因此很多城市都有貧民窟和危險區。這樣的城市化是不值得羨慕和仿效的。用溫鐵軍教授的話來說就是「空間平移,集中貧困」(見後面的視頻)。

新中國在合作社成立后不久就明確禁止農村土地的買賣,保證了每戶農民都有土地的使用權,不至於淪為無產者只能靠進城打工為生。在被西方國家封鎖和糧食禁運的年代,城市資源有限。為了保證城鎮居民的基本生活,農村必須能夠提供足夠的糧食和工業原料。在農業技術落後,人工耕作為主的年代,農村需要擁有足夠的農業勞動力。平均每戶七八畝的耕地就已經很不容易精心耕作了,何況還有不少人從事手工業和教學等其他工作。這就是當時戶籍制度的來源。沒有這樣的戶籍制度,中國的人口不可能在西方封鎖下迅速上升,也不可能形成農村人口的蓄水池,並很難超過舊中國的人口數量,而是約大於有更多優質耕地且是世界上最富有的國家美國。沒有這麼多人口,就談不上改革開放后的經濟奇迹和GDP世界老二的國際地位。

現在中國已經放開了農村土地使用權的貨幣轉讓,資本大鱷們也早已盯上了那些土地。在產能和城市人口過剩時,投資城市產業的利潤還跑不贏農村土地自身的增值速度,因為中國的人均耕地太少。這些資本家買下土地后即便荒蕪在那裡也比投資很多產業划算,至少不用翻修不會虧損。而無地農民就只能往城裡跑。這就像資本主義國家那樣的土地兼并,會大大加快中國的城市化速度。只不過那樣的城市絕不是現在想象的那樣,人人都可過上高收入和體面的中產生活。而是越來越多的人離開中國引以為傲的製造業,從事各種各樣的服務業,包括說不出口的地下行業。也很快會出現各種各樣的貧民窟與黑社會。由於生育率進一步下降非正常死亡率不斷攀升,城市人口最終還是會下降,重新回到與農村人口相平衡的水平,只是總人口更低,向舊中國回歸。好在到目前為止農村土地的轉讓還是以自願為主。否則上述的一切就會很快發生。

十二、聯合國的標準不適合中國

黃奇帆先生在視頻中提到不少聯合國的標準和數據。但是那些標準是對資本經濟國家而言的,不一定符合中國農村的實際情況。比如他說聯合國確定的農村小農經濟可以存活和發展的標準是每戶平均擁有30畝耕地(中國現在是7.8畝/戶),這樣才能在農村推動所謂的適度經營規模的農業經濟,使農民的收入達到城市水平。這裡說的30畝耕地應該是平整的可用機械化耕作的土地。如果是人工耕作的話,每戶三十畝地是做不到精耕細作的,產量會大大縮水。中國的耕地只有少部分在平原地區,大部分處於丘陵和山地。在那些地區可以看到成片的梯田,並不適合完全的機械化耕種。由於人均土地較少,為提高單位面積的產量,許多地方實行間作或套種。一茬還未最後成熟時,就開始在行距間進行新一茬的播種了。因此中國的農民不可能用這種方法來耕種每戶三十畝地。

新中國成立時是一窮二白,沒有一點底子。加上西方國家市場和原材料的封鎖,發展城市工業十分艱難,所以城市的規模有限。工人可以生產工業品與農民交換糧食。但學生,大學生,服務人員,科研人員和軍人等非生產者全靠工人農民來養活。傳說那時要二十個農民養活一個大學生。那時的城鎮居民不能不「剝削」農民。直到今天還有人為當時的農民打抱不平。歷史證明了中國農村每戶擁有的耕地少於30畝時也可以生存和發展。中國農民不僅能養活自己,還養活了許多城市人口。如果僅按單位工時的報酬來算,務農的收入確實低於很多城裡人。按照那時的計劃,農村人民公社將隨著經濟的發展過渡到國營農場。這時全國一盤棋,所有國家職工享受統一的按勞分配標準,逐步縮小工農與城鄉差別。在改革開放前就已經有不少國營農場。很多知情下鄉去的實際上是國營農場,屬於國家職工,每月領薪水,吃供銷糧。

聯合國還認為基尼係數低於2社會就會因貧富差別太小而缺乏發展的動力。黃奇帆先生在另一處舉例說這就是中國1970到1975年的情況。(見https://youtu.be/WFthkVEJIig?si=lKZRpkFZstN6wvOU)實際上中國整個計劃經濟時代的基尼係數都很小,但有價市場GDP的平均年增長率高於改革開放后。從1970年到1975年的5年裡,沒有一年的增長率低於零。最高增長率是1975年的8.7%(見中華人民共和國國內生產總值)。西方經濟學把競爭看作是經濟發展的動力,卻沒有事實來證明,只能靠抹黑社會主義經濟來強詞奪理。競爭可以提高勝者的效益,卻因造成其它企業的破產而降低了社會經濟的總效率。改革前後的GDP增長速度證明了這一點。通過改革中國從一個既無內債又無外債的國家變成了一個從政府到民眾都負債纍纍的國家。即便用所有GDP的真實增長來還債也還不清。

十三、城市化或逆城市化

前面講過城市化最快的方式是強制性土地兼并。國外的土地兼并不是為了城市化,而只是簡單地為了掠奪土地。城市化不過是土地兼并的結果。農村無產者找不到打工的機會而被迫離鄉背井來到城市從事最低等的工作。當總人口不高時,城市可以容納他們。尤其是今天人口下降后發達國家還要靠移民來維持人口,但所需的總量還是很少,所以許多國家都在反移民。然而今天的中國要讓幾億農民定居在城裡,城市有這麼多新增的工作機會嗎?

中國早已不是自給自足的計劃經濟國家,可以容納無限的人口。現在還是不可再生的經濟,每年都要靠外部補貼來維持經濟的運轉,幾億進城農民和私人農場能改變這種狀況嗎?大面積的機械化耕作可以提高資本家的賺錢效率,但總產量卻是下降的,不如精工細作。所以當土地兼并結束后,為什麼不再有大量農民流入城市?一句話,城市生活並不如想象的那麼美好,而是像一個圍城,外面的人想進去、裡面的人想出來。改革開放四十多年許多農民也已見識了城市生活。他們經歷了城市產業的興起,繁榮和衰落的全過程。眼看著起高樓,眼看著樓塌了。很多人進城后還陷入了債務陷阱。他們恐怕很難再對城市生活抱有任何幻想。

過去人們抱怨計劃生育限制了出生率。2016年取消了計劃生育政策后,生育率依然在下降。現在已經全面放開了,甚至還有優惠政策鼓勵生育,效果依然不彰。此一時彼一時,政策並不能改變一切。連養一個子女都困難,政策還有什麼用? 城市化政策也是一樣。過去是因為戶口限制了城鄉遷徙。如今卻鼓勵農民離開農村,還把土地使用權折算成現金給農民去城市安家。可是很少農民動心。資本都知道土地生產資料的重要性,祖祖輩輩以土地為生的農民伯伯怎麼會不知道?授人以魚不如授人以漁。現在要收走人家的捕魚工具,直接給人家魚,恐怕不會有多少人能夠接受這種用生產資料換生活資料的一次性交易。許多進場農民背上了巨大的房債又丟了工作、就指望著靠老家的一畝三分地度過後半生。

有人很羨慕城市生活。城市居民雖然平均收入高,但開銷更大。樣樣都要錢,從糧食,蔬菜到肉蛋樣樣都要花錢買。當計劃生育的政策結束后,許多城市居民的收入在支付了房貸和各種剛需服務后,難以維持一個多子女的中產家庭,還擔心著下崗失業留下一地雞毛,因而造成生育率的普遍下降。但在農村,住房是自己建的,不用每月付房貸。務農的門檻比較低,不需要太多的教育投資。要供養一個兩子女的家庭沒那麼困難。在網路發達的今天,城鄉精神生活上的差別也在縮小。農民與市民的精神風貌更加接近,不再有以前的自卑感。尤其是新一代農民見識到城市生活的艱辛和坎坷,顧得了自己就顧不了下一代,顧得了下一代又顧不了自己,以致維繫了千年的祖宗牌位後繼無人,哪還會一臉無知地進城化緣。

另外尊嚴和自由也很珍貴。今天的職場生活完全不同於四十年前。中國資本家的自私冷酷,在殘酷競爭中自身難保,很難有好臉色給打工人。工人盼望著加薪留用,處處小心翼翼如履薄冰,加班加點怒不敢言,心理極不健康。回到家裡依然愁眉苦臉拿家人出氣。這樣的城市生活讓人望而卻步。當然這不是城市生活的全部。地位和生活的差別同樣存在於不同等級中的城市居民之間。由於按資分配的嚴重不公,市民間的貧富差距甚至超過城鄉之間的差距,更是超過了農民之間的差距。這不是城鄉經濟制度的不同造成了,而是城市資本經濟造成的。進城農民改變不了這種分配方式,大部分只能生活在城市的底層成為新的犧牲品。這種差距更大的生活可能比他們留在農村的生活更加難以忍受。誰都知道這句名言:此心安處是吾鄉。失業破產擔驚受怕的日子是無法令人心安的。

黃奇帆先生在前面的視頻中說城市資產可以掙錢。這大概是指房地產的通脹吧。跟著通脹走的資產即便漲價也不能變現,因為要居住,還得花錢維修保養才能保持價值。如今房地產泡沫破裂后,許多市民只剩下負資產和幾十年的債務。只有少數富人才有所謂的資產。而農村土地和使用權也會漲價,還能生產農產品或短期出租賣錢,維護的成本卻更低,農民不會算不清這筆賬。中國的農產品永遠不會嫌多,因此農村決不會變成底特律那樣的鐵鏽地帶或鬼城。至於曾經讓中國經濟學家期待的城市服務業,就更是個夢想。商用服務業是蠶食製造業的利潤,民用服務業不創造獨立的價值而是對富人財富的再分配。中國製造業的利潤已經很低,不可能養活太多的服務業。而中國富人省吃儉用,喜歡白嫖,不願化很多錢享受服務。美國的服務業發達主要靠廉價商品進口養肥了各級商販,分走的是外國製造商的利潤。美國資本家還可以用國外獲得的利潤發展本國的服務業。中國沒有這樣的優勢,所以服務業很難興旺發達。

最後說說一個被大家忽略的城市病。根據2024年10月的報道,中國有約9500萬抑鬱症患者,每年大約有28萬人自殺,其中40%患有抑鬱症。(見中疾控最新研究揭示:國內9000萬抑鬱症患者)研究發現患有重度抑鬱症的人群中,男性、城市居民、中青年(60歲以下)和受教育程度較高的人的死亡風險更高。世界衛生組織統計,全球約10億人正在遭受精神障礙困擾,每40秒就有一人因自殺而失去生命,低收入和中等收入國家的自殺人數佔全球自殺人數的77%。人不患貧而患不均。尤其是中低收入國家的城市居民,貧富差距大,窮人生活更加困難。在許多人看來可憐人必有可恨之處。於是沒有人同情他們,認為他們生來就應該受苦,睡大街掃大街。在物質和精神的雙重壓力下破罐破摔,吸毒自殺,走上了自甘墮落的道路。看來抑鬱症已經成了一種新的城市病。

綜上所述,如果中國不實行強制性的土地兼并,而是堅持自願進城的政策,中國的城市化不會發展很快。資本經濟離不開外部市場。中國的人口很大,人均外部市場有限。因此中國的工業人口和工業經濟水平都不能無限發展。中國必須走一條新的現代化道路,而不是追隨其它國家的城市化率。即便以土地兼并實施強行城鎮化,好幾億窮困人口的城鎮將成為中國最大的麻煩、連吃飽飯都是問題。而城市人口和總人口都會急劇下降,資產價格也會一落千丈。那些放棄了農村土地而進城的人更是追悔莫及。一邊是城市人口的下降,一邊是農村人口因撫養成本低而繼續增長,完全可能出現城市化率不增反減的逆城市化現象。

十四、美式農場養不活十億人口

目前為止大部分中國城市的工業經濟是非再生經濟,不能自給自足。農村轉向城市的人口並不能創造更多的人均就業機會提高生活水平,只能通過縮小家庭減少生育後代來淘汰底層人口。表面上提高了城市人口的比例,實際上是農村人口和總人口的減少。說到底中國城市的發展水平和人口總量不取決主觀計劃,而取決於外部市場。到目前為止中國已經出現了產能過剩製造業人口過剩的苗頭,許多廠家甚至離開了中國。同時由於服務業落後不能填補製造業留下的空缺,城市失業率居高不下,預示了城市總人口也正在過剩。龍游淺水遭蝦戲。城市發展的路遇阻后,不是反思有沒有問題,而是尋找新的處女地來糟蹋,油膩的資本家就想到了農村。羨慕美國的機械化農業,因為耕作容易效益高,又是一個暴發的好機會。按照美國農場的效益,中國只需要幾千戶農民就夠了。這是中國城市化理論的又一個表面依據。

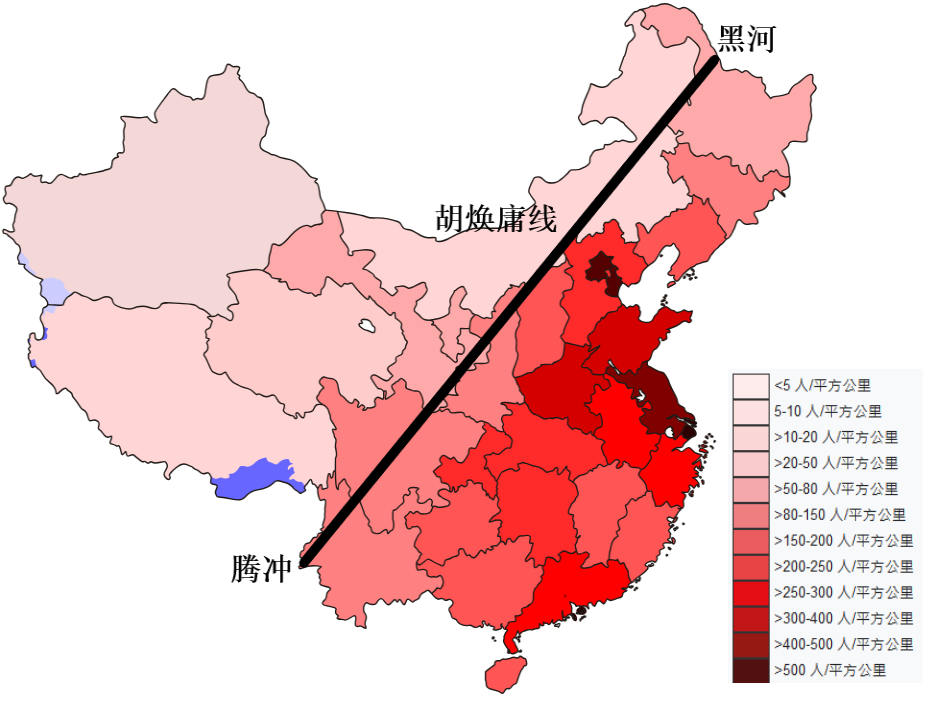

美國有世界上最多的耕地,大概是166.5萬平方公里。這只是已經開發的部分。還有到處都是的森林和資源保護地沒有開發。而中國則因地勢複雜,雖然總面積是印度的三倍,耕地面積卻小於印度,只有150.4萬平方公里。中國著名的地理學家胡煥庸先生根據人口密度的斷崖式變化而劃出了一條直線,胡煥庸線,從黑龍江省的黑河連接雲南省的騰衝。下圖是將胡煥庸線疊加在維基百科2020年中國入口密度的分布圖上。這條45度左右的線將中國分成兩部分。胡煥庸線的東南半壁只佔國土面積的43.8%,但集中了94%以上的總人口,自古以農耕經濟為主,中國大部分的耕地分佈在這個地區。線的西北方人口密度極低,有大片的草原、沙漠和雪域高原,自古就是游牧民族的天下。

儘管美國的耕地面積較大,但糧食產量不如中國。就以2018年來說,中國的糧食總產量是6.58億噸,美國是4.4億噸,是中國的67%。這固然與實際種植糧食作物的面積有關。但另外的因素也很重要。在土地質量相同時,先進的機械化耕作固然效率更高,卻不保證產量更高。中國的資本家羨慕的是美國農場主賺錢的效率,而不是生產糧食的總量,所以要大力推廣高效率的農業技術。中國目前已經需要每年進口大量的糧食,如果採用高效率低收成的農業技術,中國可能找不到足夠的進口糧食養活十多億人口。即便有,價格也會比現在高出很多,只怕讓做夢靠進口便宜糧食為生的財主們餓死在路邊。另外美國耕地大多數在平原地帶,氣候溫暖風調雨順,適合機械化作業,而且單位面積的產量也不低。這也是中國學不來的。

中國需要推廣機械化,但不能靠機械化實現農業現代化。因為中國山地多丘陵多,很多地方布滿梯田。適合機械化耕種的只有幾大平原地區。在地貌複雜的地區增加糧食產量只有靠投入更多的人工,實行一年多季的耕種方式。每年都要有旱地與水田的交替耕作,還需要推行間作與套作與時間和季節賽跑。這些並不適合目前的機械化作業,需要大量的人力來完成。中國農民的人工成本遠遠高於其他國家,糧食價格也高於其他國家。這也是中國的人均耕地很少卻能養活十多億人的秘密。而美國資本家為了節省成本提高效率,在十分優越的自然條件下普遍採用每年一季的耕種方式。這樣就不用購置可用於不同季節不同作物的各種機械設備,還可以節省大量的人工。每年做一樣的事,熟門熟路,請些零工和偷渡工就打發了。休田期間還可干其它工作。但這樣的農耕方式完全不適用於中國。

十五、中國城鄉的發展道路

那麼發展中國農村的道路到底是什麼?在找到答案之前不妨想一想中國農村發展的道路不能是什麼。

1、不能是不顧長遠利益的權宜之計,比如誘使農民進城買房以便消耗房地產庫存,讓資本家收回投資。

2、不能只顧資本家的利益而陷農民於不義之地,失去家園后又找不到工作。

3、不能不考慮城鎮人口的容納限度,將農民視作城鎮的過渡人口,在貧困中自生自滅。

4、不能以增加城市就業的壓力,拉低城鎮居民的生活質量來滿足農業資本無法滿足的貪婪。

5、不能為了提高資本的效益而減少糧食產量,增大糧食進口, 中了西方國家的管仲之計。

6、更不能以大幅度減少中國人口為不可告人的目的,使兼并農村土地的當代圈地政策得以實現。

這些只是一部分,也是制定政策的人不能不考慮的,因為每一條的後果都很嚴重。

簽於中國人口多,耕地少且質量不高,中國的城市在現有的條件下不能容納80%的總人口,而農村也達不到美國農場那樣的經營效益。如果不想用強制性的土地兼并政策迅速減少總人口實現其它國家那樣的城鎮化,中國的城鎮化還只能在城鄉平衡的基礎上,靠改革經濟體制,發展以內循環為主的自主經濟,進一步擴大城鄉多種經營自給自足的能力,從非再生經濟中解放出來。目前已經有不少人在考慮中國未來城鄉發展的道路。可以看一看中國人民大學溫鐵軍教授的一個視頻。

視頻提到未來的中國要實現城鄉一體化,也就是有工農業相融合的城鎮化,而不是西方國家與農村涇渭分明的城市化。這個一體化不只是預算上和土地使用上的一體化,而且是在行政管理和經濟循環上的一體化。目前有可能做到的是讓農村走上國營農場的道路,這是人口大國解決農村問題保持龐大人口的唯一出路。這樣才能實現城鄉經濟的統籌兼顧,真正做到城鄉一體化,最後消滅城鄉差別。而不是像美國那樣將工業和農業,城市和鄉村固化起來。中國可以利用原有的城鄉平衡的優勢把中國的農村建成農業城鎮,農民農忙時務農,農閑時務工務商或務別的。這將是中國為人類開創的一條新的城鎮化道路,避免土地兼并帶來的災難。

- [12/09]我是一隻孤獨的鷹

- [12/16]中美政府債務的本質不同

- [12/17]中俄在領土認同上的分歧

- [12/23]非再生經濟——中國經濟的現有屬性

- [12/31]過度城市化=減少人口?(一)

- [01/06] 多度城市化=減少人口 (二)

- [01/10]未來戰爭的主角,從載體武器到狙殺武器

- [01/14]殖民指數GDP

- [01/17]加州大火,誰之過?

- [01/28]中國農業社會的制度變遷——分封制到封建制

- [02/10]中國家天下的制度溯源

- [02/17]舊文新帖:大華共和國聯合政府大綱

- [02/21]雲經濟救不了資本主義

- 查看:[mali50的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.政經軍事]

評論 (0 個評論)

- 國華B:麥康奈爾:對孤立主義說 「不」

- tantianxing:美國左派」政治正確」會極端走向中國文革模式嗎?

- mali50:過度城市化=減少人口?(一)

- 國華B:春節與聖誕,節日期間的一點感慨

- 國華B:新冷戰的成本

- mali50:非再生經濟——中國經濟的現有屬性

- 國華B:直觀人工智慧專利

- mali50:中俄在領土認同上的分歧

- 國華B:人工智慧時代的戰爭與和平

- mali50:中美政府債務的本質不同

- Brigade:大西洋月刊:為什麼過去十年美國人變得如此愚蠢

- 國華B:美中AI競賽:封禁/疏導?

- 國華B:川普,展望他的執政

- bobzhou:不要忘記諾曼底登陸戰奧馬哈海灘的教訓

- 國華B:紀念瓊瑤 - 從《窗外》看瓊瑤

- 國華B:川普的經濟計劃

- 國華B:華為Mate70引發的聯想

- 國華B:美國例外論的終結

- LaoQian:老錢:搞什麼鬼平衡?

- 國華B:美國如何在大國競爭中重獲優勢