- 妙藥神菜馬齒莧 [2020/08]

- 飢不擇食 鹿和菜果 [2020/09]

- 說亞洲人陰莖小是沒有事實的偏見 [2021/10]

- 為什麼糖化血紅蛋白高於6.5%定為糖尿病但美國醫師學會的控糖目標是7-8% [2019/03]

- 多強和多久的活動才能抵消一天靜坐對身體的害處 [2019/04]

- 成年移民能把英語學到母語水平嗎? [2020/09]

- 日本人比美國人身體活動少嗎? [2019/08]

- 美國房子和房產稅 [2021/06]

- 機器人會取代醫生嗎? [2019/07]

- 美國新冠病毒感染者概況和中國的比較類似 [2020/03]

- 新冠新熱點巴西青壯年死亡比例高 [2020/05]

- 東亞人是否對新冠病毒較為易感? [2020/02]

- 在去年12 月或9月樣本中檢出新冠抗體的意義 [2020/12]

- 拉丁裔的新冠表現和健康餑論 [2020/06]

- 如果死的是華人會是什麼結局? [2020/06]

- 為什麼受到傷害的是華人? [2020/09]

- 神經病和里根總統遇刺 [2020/09]

- 我們應該怒向歧視而不是躲避歧視 [2020/05]

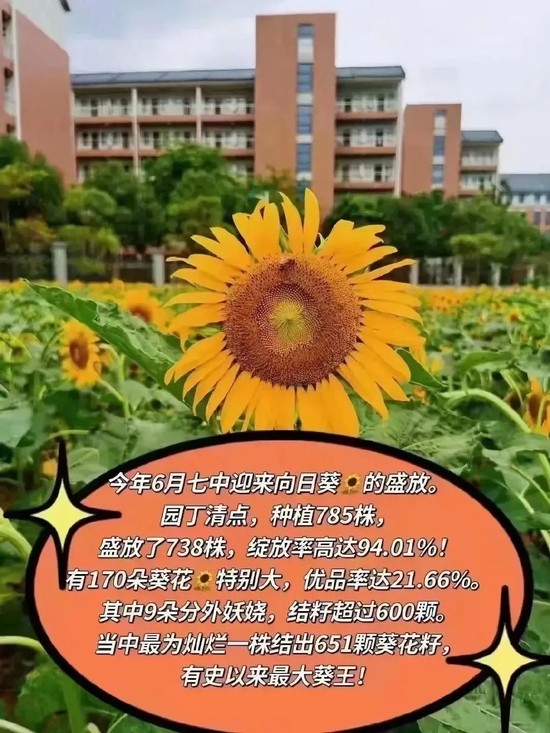

最近2022年中國高考成績揭曉。據報道,儘管中國教育部禁止學校以任何形式宣傳「高考狀元」,各學校還是用一些五花八門的方式宣傳高考狀元,例如:「摘到一隻重達710克的芒果,京城兩大水果商已經聞訊搶購。」又如,比喻成向日葵的,「有史以來最大葵王」。至於民間重金獎賞高考狀元,那就更多了。

圖片來自網路

據2021年報道,中國人大代表、北京師範大學中國教育政策研究院執行院長張志勇表示,炒作高考狀元、助推了應試教育,惡化了教育生態,必須嚴禁以任何方式宣傳報道中高考狀元;嚴禁統計發布所謂各省高考狀元。而有人統計中國曆年來的高考狀元們,發現他們鮮有成為創新大家者。

改革開放后,中國取得了巨大的發展,例如在GDP,尤其是在需要團隊精神和群體努力的工作上。但是,在學術領域幾乎沒有出現一群傳說中的天才們。按說天才出現的比例應該和人口數量成正比,有人根據比例萬分之一估算出中國有1.4萬科技天才,也就是每年約有數百人。還有人認為不少人被應試教育湮沒了。

其實,這種反對考試教育的聲音在美國更多,有學者在對1753項50多年來進行的獨立研究的薈萃分析中,發現一般的研究生入學考試成績GRE與博士生的成功指數之間大多弱相關,不相關或負相關; 儘管本科的GPA和博士生成功指數正相關,但也只能解釋6%的變數。也有其它研究認為大學GPA與創新能力沒有相關性。

波士頓學院Peter Gray教授走得更遠,他在《Psychology Today》博客中表示,無論是高中還是大學,學生越是關注考試分數,就會越沒有創造力。目前世界包括美國的考試體系是為死記硬背和盲目服從設計的,扼殺了創新思維。

本人認為,高分者平均而言應該要比低分者創造力要大一些,應當有中等強度的聯繫。一定的基礎知識還是需要的,而美國讀博士者,至少已有大學畢業這個底子了。然而,這些學者們有數據,而我手上沒有第一手數據。再說,他們的說法也不是沒有一些道理的。

首先,科研最重要的是提出深刻的問題,並要花相當的時間來解決這個問題,以及使用最簡潔的語言來描述答案。愛因斯坦說過,提出問題比解決問題更為重要。而考試充其量只關注已經有了標準化答案的問題。

其次,科研需要對某個問題的深度思考,集中在深度,需要更多的時間,興趣和韌性來考慮同一問題,獲得突破。而高考考試主要是考廣度,考已經收集或證實的大量知識,也只能回答那些已有標準答案的泛泛問題。因為時間有限,最多也只能顯示熟練程度或解題技巧的不同。

但是,無論如何罵考試只是考死記硬背,起碼它能夠鑒定出那些考試能力強的人,作為群體,這些人在工作中學習前人知識的能力和執行能力應該也不弱。至於創新能力特強的人,世界還沒有一種方法在高中畢業生中把他們辨認出來,中國沒有,美國也沒有,只好讓他們自己慢慢冒出來。

『 似乎是數學家陳省身還是那個名人說的,學生一般考試能夠得八十分就好了,如果你要得100分,就要花好幾倍的努力,就要浪費很多的時間和資源。大意是如果拚命爭那100分,創造力都被磨滅了。

讀大學時,我們班裡同學考試沒有100分的,但是每門有極少數人拿90分以上的。本人的感覺是,拿90s分至少比拿80s分要花多4倍的時間來複習。讀研究生時,老師要求更嚴,記得免疫學只有一人上80s分的。中國的高考更是沒有滿分的,沒有最好,只有更好。

儘管也有不少人認為美國高考ACT或SAT也是死記硬背,但是它們明顯比中國高考的難題少。首先,學生一年可考數次。其次,成績可以多次使用。或許是沒有偏題難題,每年大約有近5千考生可獲得滿分。主要是36分的ACT就有超過4千人滿分。但是,對於1600分的SAT,若干學校會對比ACT的比例把那些近滿分者也分到滿分擋。

考慮到反正通過高考是選不出創新人才的,中國教育何不借鑒一下美國經驗,把高考中的高難考題去掉,按照中國人口的比例,每年可產生大約2萬多個高考滿分。那時就必然沒有什麼高考狀元了,因此也不會有人炒作高考狀元了。當年中國一年只招1萬研究生,本人沒聽說過那家張揚慶祝的。

這樣一來,那些考試到頂的學生就不會繼續學習來爭第一了,可以有更多的時間來發展他們自己的興趣愛好好奇心。假以時日,說不定在這群人中和學習還可但不怎樣投入考試的另一群人中,會有某些人作出重大影響的發現或發明。其實,絕大多數諾獎獲得者是在40歲之前做出的成果,年青時的興趣和投入也非常重要。

- [06/23]新演算法可準確診斷阿爾茨海默病及早期診斷該病

- [06/25]為什麼以色列猶太人人均諾獎遠低於歐美猶太人

- [06/28]推翻羅訴韋德案的Dobbs案及Dobbs醫生

- [06/30]一個期刊從相當於Nature影響因子的20%到220%

- [07/01]新版預防心血管疾病的8大要素

- [07/04] 說兩句如何杜絕炒作高考狀元

- [07/06]誕生獨立節的槍聲和今年獨立節的槍聲

- [07/09]盤點七位被殺死的日本首相

- [07/09]異種移植的希望和挑戰

- [07/11]日本大選修憲派大勝和國家正常化

- [07/14]潰瘍性結腸炎和結直腸癌

- [07/15]對猴痘疫苗的需求和預防猴痘

- [07/19]6種可以再生身體部位的動物

- 查看:[yunmu的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.其它日誌]

發表評論 評論 (11 個評論)

- 回復 yunmu

- 為什麼只看北大清華? 為什麼不可以是其它學校? 尤其是中國那麼多人口. 在美國, 或許哈佛大學和MIT比其它大學的科技活動和貢獻大一些, 但是其它學校也各有千秋, 其實, 該兩校在美國總的科技活動和貢獻中只佔很小一部分.

浮平: 北大清華只招7000多,但有1千多萬考生,如果幾萬人考滿分,誰被錄取呢?

例如, NIH發放過半的美國政府民間研究資金, 2022年前10受惠單位是:

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

STANFORD UNIVERSITY

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

UNIV OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL

UNIVERSITY OF MICHIGAN AT ANN ARBOR

UNIVERSITY OF PITTSBURGH AT PITTSBURGH

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO

EMORY UNIVERSITY

當然, 如果把哈佛大學的幾個附院加在一起,可能它拿得比UCSF多一些.

- 回復 浮平

- 嗯,這個觀點沒問題。但從社會層面來看,和美國比,就不可能只是片面的比貢獻了,各種後果都需要考慮。

yunmu: 為什麼只看北大清華? 為什麼不可以是其它學校? 尤其是中國那麼多人口. 在美國, 或許哈佛大學和MIT比其它大學的科技活動和貢獻大一些, 但是其它學校也各有千秋,

第一,觀念。個人觀念又與社會環境不可分。北大清華畢業生的就業,被尊重器重的普遍性程度就是不同。資歷,學歷,人格,地位之別。而美國的狀況大不相同。

第二,條件。從教育資源來看,北大清華比一般院校要好得多,高得多,傾一國之力的國校。美國的一流院校私立多,經費競爭的平等程度高。這方面哪有可比性?

第三,管理。美國的公立,私立名校基本都是 shared governance,從經費,行政,科研項目,規則法律等。中國不同。

第四,公正。即使在美國,分數不是錄取參照唯一標準,但其它參數也引起自身的競爭問題。中國呢,如果分數這個相對客觀競爭標準被模糊化,取而代之的又是什麼呢。在上述其它方面造成了清華北大與其它院校的客觀差距,想上北大清華的競爭者眾多,如果再同時增加競爭上的不公正性,強迫性,那麼實際上是在增加社會矛盾。資源有限,差別巨大時的競爭,公正的重要性必然上升。

第五。創新。創新需要時間是肯定的。創新還有其它重要因素,人多,聰明人多,外來信息多,創新的 idea 不少,但什麼是有價值的創新,如何讓有價值的創新得到扶持,培育,生長呢,這就複雜了。首先牽涉到價值。價值又是什麼,你認為有價值的東西,別人是否認同,誰認同,認同之後實現的途徑是什麼,需要的條件是什麼,競爭的方法是什麼等等。這樣就又回到了競爭的公正性問題。為什麼美國名校有那麼多私立的呢,就是因為私企,私人資金來源比例大,創新的內容 diversify,不僅僅是從政府的角度考慮社會貢獻。中國儼然不同。

- 回復 yunmu

- 你說的也有道理,我只是閑談而己,要具體地做並不那麼容易。

浮平: 嗯,這個觀點沒問題。但從社會層面來看,和美國比,就不可能只是片面的比貢獻了,各種後果都需要考慮。

第一,觀念。個人觀念又與社會環境不可分。北大清華畢業

但是(1)觀念是可以慢慢改變的,中國老百姓是比較講道理的 (2)條件。其實,分散一些更穩妥,各校相對公平就好(3)管理。這似乎不是個大問題 (4)我說的是模糊高分,不要為那最高分去拼盡全力,分數還是要的 (5)創新。這是個大難題,按照美國學者們的研究,他們還沒有發現任何客觀信息來可靠地識別未來在創新中的傑出人物。如何看待創新的價值又是另一個問題。然而,從統計學來說,如果有大量創新出現,它們總有相當一部分被社會所接納和使用的。美國名校之所以有那麼多私立的主要是因為私立往往創立得比較早,做出成績也比較早,私立名校比較照顧大富人和大名人的後裔,以及捐獻給它們可以免稅。

- 回復 浮平

- 【(1)觀念是可以慢慢改變的,中國老百姓是比較講道理的。】

yunmu: 你說的也有道理,我只是閑談而己,要具體地做並不那麼容易。

但是(1)觀念是可以慢慢改變的,中國老百姓是比較講道理的 (2)條件。其實,分散一些更穩妥,各校

改變觀念?只要在有選擇的情況下,人們基本按照馬斯洛的需求遞進規律來選擇。想讓多數人的個人需求自願服從核心觀,大局觀,高尚觀基本是空想,除非洗腦或者強迫。

個人需求的層次:第一基本物質需求。第二精神需求的最低層次是安全感,其次是情感,自尊被尊,人格平等尊重,公正。。。過不了這一關,特別是公正性,就不會遞進到更高層次。

因此,從社會層面來看,統治階層就得努力去改變改善體制的教育資源分配極度不均的問題(當然又包括教育經費與其它領域,比如軍事經費比例這類更寬的問題,特別是集權制度控制教育」私有化「),和任何激烈競爭中的公正性問題。只要這些根本問題存在自相矛盾而解決不了時,老百姓的觀念(想後代競爭好學校,改變命運的學校)能改變嗎?我的孩子和其他人的孩子都考了滿分,憑什麼讓別人的孩子進清華北大,能不要個說法嗎?

幾年前,連江蘇省的高考名額有點調整都引起幾萬家長拚命的遊行抗爭討說法,要公正。

所以您要思考社會層面的問題,就繼續想想是否能找出其它能取代分數基本標準的,同時又有同等公正程度的錄取標準。

- 回復 yunmu

- 大家都滿分,其它客觀條件都一樣,又同時想上同一學校,必要時或許可以抽籤解決,主要是不要神化某一學校。

浮平: 【(1)觀念是可以慢慢改變的,中國老百姓是比較講道理的。】

改變觀念?只要在有選擇的情況下,人們基本按照馬斯洛的需求遞進規律來選擇。想讓多數人的個人需

- 回復 浮平

- 呵呵,【大家都滿分,其它客觀條件都一樣,】, 都一樣的條件這個假設狀況就基本不可能客觀了

yunmu: 謝謝

比如,絕對忠誠,絕對純潔,絕對可靠,絕對服從的絕對程度不同,顏值條件不同,潛力評估不同,優點不同,特長不同。。。

如果特色社會能客觀,那麼多有錢的聰明人對教育感興趣,定幾條客觀標準,早就可以辦一大批北大清華了。俞敏洪也用不著直播帶貨。

- yunmu:一個期刊從相當於Nature影響因子的20%到220%

- yunmu:為什麼以色列猶太人人均諾獎遠低於歐美猶太人

- yunmu:美國Surgeon General算是個什麼職位?

- yunmu:農藥殘留量最多或最少的蔬菜水果

- yunmu:從院士找本行工作受阻說起

- yunmu:與外星人接觸最值得擔憂的是什麼

- yunmu:從重大突破到被認定造假

- yunmu:從醫生遠足喪生看踏青要注意安全

- yunmu:為什麼第一代成年移民的華人精通英語那麼難?

- 吃布丁:重磅!奧密克戎疫苗傳來重大進展!世衛組織突發警告,什麼情況?

- yunmu:痛惜李女士被槍殺兼論HOA

- yunmu:全球大學排名榜和論文引用

- yunmu:人口最多的10個國家及大有大的難處

- yunmu:美國兩大最佳退休都會區群在那裡?

- yunmu:又一校醫案以$4.9億和解 美國有多少醫生性虐案

- yunmu:大疫之下中美報研人數大增

- yunmu:世界人口將超80億 地球能承擔多少人口?

- 霜天紅葉:心理學上最詭異的10張圖,太准了!

- yunmu:「學術不端」事件的聯想

- 卉櫻果:古稀老婦爲大家舞一曲夏威夷聖誕快樂