- 妙藥神菜馬齒莧 [2020/08]

- 飢不擇食 鹿和菜果 [2020/09]

- 說亞洲人陰莖小是沒有事實的偏見 [2021/10]

- 為什麼糖化血紅蛋白高於6.5%定為糖尿病但美國醫師學會的控糖目標是7-8% [2019/03]

- 多強和多久的活動才能抵消一天靜坐對身體的害處 [2019/04]

- 成年移民能把英語學到母語水平嗎? [2020/09]

- 日本人比美國人身體活動少嗎? [2019/08]

- 美國房子和房產稅 [2021/06]

- 機器人會取代醫生嗎? [2019/07]

- 美國新冠病毒感染者概況和中國的比較類似 [2020/03]

- 新冠新熱點巴西青壯年死亡比例高 [2020/05]

- 東亞人是否對新冠病毒較為易感? [2020/02]

- 在去年12 月或9月樣本中檢出新冠抗體的意義 [2020/12]

- 拉丁裔的新冠表現和健康餑論 [2020/06]

- 如果死的是華人會是什麼結局? [2020/06]

- 為什麼受到傷害的是華人? [2020/09]

- 神經病和里根總統遇刺 [2020/09]

- 我們應該怒向歧視而不是躲避歧視 [2020/05]

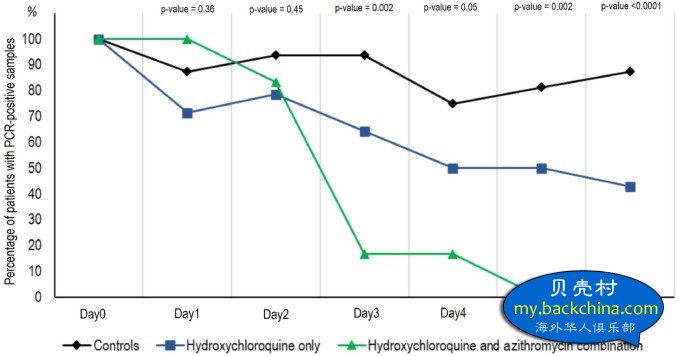

最近,法國大鬍子醫生拉烏爾特大大火了一把,他和他的團隊進行了一項 36 個新冠病毒感染者參加的小型非隨機的臨床研究,其中14個患者接受羥氯喹(Hydroxychloroquine, 氯喹家族的一員)治療和 6個患者接受羥氯喹和阿奇黴素(Azithromycin)聯合治療. 然後每天測量患者鼻咽拭子病毒的轉陰率.

Credit: International Journal of Antimicrobial Agents

在第6天時, 病毒轉陰率在羥氯喹和阿奇黴素聯合治療組為100%; 羥氯喹單葯治療組為57.1%; 而沒有氯喹的對照組僅僅為12.5%(p <0.001)。他們的數據顯示氯喹可以有效地消滅新冠病毒, 加上阿奇黴素療效更佳。於是現在已經有隨機的大型臨床試驗準備跟進要檢驗他們的結果.

說起氯喹, 很容易想起瘧疾. 瘧疾曾是世界上最重要的傳染病之一,造成的死亡人數遠遠超過所有其他寄生蟲疾病的總和. 其實發達國家能夠在1980年以前基本上消除瘧疾和治癒絕大部分瘧疾患者, 在很大程度歸功於氯喹.

當然, 上世紀歐洲和美國加拿大經濟的快速增長,住房, 環境, 和衛生條件的明顯改善,醫療基礎設施的良好發展,以及殺蟲劑的定期噴洒,也共同降低了瘧疾的患病率. 在那之前,瘧疾一直在歐洲和北美定期發生, 有人估計1930s的每年發病率在15%至30%之間.

氯喹的歷史可以追溯到17世紀秘魯的金雞納樹,到了1820年,法國化學家從樹皮中把它的有效成分奎寧分離提取出來,並用於治療發冷和發燒。然而,奎寧在抗擊瘧疾方面不夠強大。

到了1934年, 事情有了根本的變化, 科學家漢斯·安德薩格(Hans Andersag)在德國實驗室合成出氯喹, 經過臨床試驗, 證明了該葯有著強大抗瘧作用, 於是它和它的改良版在全世界被廣泛使用於治療和預防瘧疾至今。

好幾個人因為研究瘧疾獲得了諾貝爾獎生理學或醫學獎,這包括: 法國醫師夏爾·拉韋朗發現瘧疾感染者的紅血球里有寄生蟲並提出是這種寄生蟲引起瘧疾而獲獎. 蘇格蘭醫師羅納德·羅斯觀察到蚊子是傳播鳥類瘧疾的病媒,並推論人類瘧疾也是從蚊子傳播的而獲獎。瓦格納-堯雷格醫師發明注射瘧原蟲進入人體以引起高燒來治療三期梅毒等疾病而獲獎。

中國科學家屠呦呦在1970s成功地提取青蒿素和成功地進行抗瘧的臨床試驗,並在1980s后廣泛應用於臨床。此時人類正在為瘧原蟲對氯喹產生了抗藥性發愁, 屠呦呦因此在2015年獲獎。

但是, 做出如此重大貢獻的安德薩格並沒有獲得過諾貝爾獎.對他的英文介紹也不多. 他出生於義大利,在德國求學,工作和去世。他也是合成維生素B6的第一人.

其實,在第二次世界大戰以前,德國的醫學十分了得,包括吸煙和肺癌的關連最早也是德國科學家提出來的. 然而,二戰後他們就雄風不在,被人輕視和沉寂了. 但是, 在這一次抗擊新冠肺炎中, 德國醫學界似乎彰顯出他們的實力, 底氣或運氣.

醫學界早就知道, 氯喹對治療自身免疫性疾病例如類風濕性關節炎及紅斑性狼瘡有效.這可能和它的輕度免疫抑制有關, 所以它似乎也能減緩細胞因子風暴. 在SARS時期, 中國醫生就使用氯喹來治療病人,並觀察到了一定的療效。此次也是中國醫生最早使用氯喹來治療新冠肺炎病人. 可惜還沒有大樣本隨機雙盲的臨床試驗來證實它的療效.

有人發現到氯喹可以改變ACE2的糖結構,或許這種結構的變化可抑制新冠病毒進入和感染細胞的能力。體外實驗顯示氯喹可以改變內吞體的PH值,抑制通過內吞體途徑侵入細胞的病毒複製。氯喹還可以通過抑制自噬反應干擾病毒的傳播。

在非洲,瘧疾仍然是最重要的傳染病之一,該病主要影響孕婦和兒童,於是,非洲仍然使用氯喹類藥物來預防兒童瘧疾。但是,是葯三分毒,氯喹主要已知的潛在副作用有眼損傷,心臟併發症和機體抵抗感染的能力下降。儘管劑量適中療程不長的治療對引起這些副作用的可能性比較低.

阿奇黴素是一種用以治療許多細菌感染的抗菌葯,有研究團隊在服用阿莫地喹(氯喹家族的另一員)的兒童中,進行了隨機雙盲的阿奇黴素臨床試驗來檢查它是否可以降低兒童的死亡率和發病率。結果發現,和安慰劑組相比,阿奇黴素組的胃腸道感染,上呼吸道感染,和其它發熱性疾病的發病率明顯降低。但是,阿奇黴素並不能夠增加阿莫地喹預防瘧疾的效力或減少它的副作用,對死亡率也沒有明顯的影響。

儘管有氯喹類藥物加上阿奇黴素來預防瘧疾的先例。可是,對治療新冠肺炎來說,這還是一個新的療法. 正如拉烏爾特等的論文顯示, 他們僅僅做了一個小型的非盲的和非隨機的臨床研究,還需要大型隨機雙盲的臨床試驗來檢驗他們的結果.

按照中國的報道,80%的新冠肺炎患者不是重症,從去醫院就診到治癒后出院的平均時間是15天。因此,如果氯喹類藥物加上阿奇黴素有如此神效,估計不用很長的時間就可以證實。但是,最重要的是治療那些需要ICU的患者。

在不久以前,本人在博文中寫道 「如果臨床試驗中該葯因為療效太好或比對照葯還差,而這種差異達到了統計學上的意義,PI會提前中止臨床試驗的」. 有朋友問我是否真有這樣的事情。

事實上,正式的臨床試驗為了檢驗出最低的有效情況,總是在計算樣本量上趨向於保守. 例如,在拉烏爾特等的論文中,使用氯喹類藥物的6天治癒率比無氯喹組高3-7倍。但是在設計隨機試驗時,往往要保守到即使是高20%也能夠檢驗出有統計學意義。如果真有3倍,很早就達到了原來的統計學要求,從倫理上來說,必須讓對照組的人也及早享受這一成果的好處。

例如,本博最後列出的兩個參考文獻, 一個是生活方式(運動和減肥)是否可以降低2型糖尿病風險的臨床試驗,因為效果太好,所以提前中止了該試驗. 這個結果為預防糖尿病指明了方向。另一個是強化降糖是否能夠減少糖尿病患者的心臟病風險的臨床試驗,因為效果太差,低血糖實際增加心肌梗死,因此也提前中止了該試驗,以減少試驗組的死亡風險。這個結果使醫生們開始重視低血糖, 改變了糖尿病治療的實踐.

主要參考資料

Gautret p et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial。 International Journal of Antimicrobial Agents,2020, in press https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996

https://en.wikipedia.org/wiki/Malaria

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Andersag

https://news.sina.com.cn/o/2020-03-01/doc-iimxyqvz7028633.shtml

Chandramohan D,et al. Effect of Adding Azithromycin to Seasonal Malaria Chemoprevention. N Engl J Med 2019; 380:2197-2206

DPPR Group。Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002 ;346(6):393-403.

ACCORD Group。Effects of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes。N Engl J Med 2008; 358:2545-2559

- [03/14]1918西班牙大流感及它與新冠肺炎的異同

- [03/16]關於新冠希望之葯瑞德西韋Remdesivir

- [03/18]美國醫學學位和博士學位

- [03/20]美國新冠病毒感染者概況和中國的比較類似

- [03/21]美國確診新冠感染者近2萬,半數在大紐約地區

- [03/26] 潛在治療新冠肺炎神葯氯喹的前世今生

- [03/28]抗體檢查解放對新冠病毒有免疫力的人群

- [04/01]社交距離是中國人在西班牙流感損害較輕的原因

- [04/03]大量無症或輕症者是新冠流行晚發現的重要原因

- [04/06]新冠病毒大流行 我的工作首次背叛我

- [04/07]義大利最大華人社區新冠病毒零病例

- [04/10]淺談基礎疾病和新冠病情 肥胖可能不增加病亡風險

- [04/15]美德檢測隱性新冠者 德國一區隱性者是確診的6.5倍

- 查看:[yunmu的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.健康生活]

發表評論 評論 (15 個評論)

- 回復 loneshepherd

- 拉烏爾特的臨床試驗不僅樣本太少、而且紕漏極多,被很多病毒專家批評。

歐洲正在進行大樣本試驗,有四種組合,其中一組是羥氯喹。

在有結果之前,使用羥氯喹必須尊醫囑、自己使用極其危險,已經有死亡案例。

- 回復 yunmu

- 是的,也有這種可能。

mali50: 台灣電視台之前就說過有種老葯可以阻止新冠病毒進入體細胞。我猜就是氯喹。我想美國運動員被診斷為瘧疾不一定是根據虐原蟲檢查的結果,而可能是服用抗瘧葯的自述

- 回復 yunmu

- 「使用羥氯喹必須尊醫囑」,很好的建議

loneshepherd: 拉烏爾特的臨床試驗不僅樣本太少、而且紕漏極多,被很多病毒專家批評。

歐洲正在進行大樣本試驗,有四種組合,其中一組是羥氯喹。

在有結果之前,使用羥氯喹必須

- 回復 yunmu

- 拉烏爾特的臨床試驗是個初步研究, 重要的是新生兒的第一聲啼哭, 肯定有很多不完善的地方, 最重要的不足是該研究是非隨機和非盲的, 然而, 如果將來被證實了, 首功也是他的.

loneshepherd: 拉烏爾特的臨床試驗不僅樣本太少、而且紕漏極多,被很多病毒專家批評。

歐洲正在進行大樣本試驗,有四種組合,其中一組是羥氯喹。

在有結果之前,使用羥氯喹必須

同時, 批評別人的工作最好不用 紕漏極多, 錯誤極多之詞而不點出具體的紕漏或錯誤, 這樣顯得不厚道而且沒有信息量.

- 回復 loneshepherd

- 24個樣本、非隨機、非雙盲,如果這樣處理人命不算紕漏極多,我不知道什麼算。

yunmu: 拉烏爾特的臨床試驗是個初步研究, 重要的是新生兒的第一聲啼哭, 肯定有很多不完善的地方, 最重要的不足是該研究是非隨機和非盲的, 然而, 如果將來被證實了, 首功

對這件事,我堅持我的立場,你說不厚道就不厚道吧。

- 回復 yunmu

- 實際上是36個樣本(20個羥氯喹治療,16個對照)。非隨機和非雙盲他都寫了。人民的希望還只是個例報道呢。本人認為,只要實事求是寫清楚就不能算是紕漏極多,只不過需要更加嚴格的臨床試驗來證實或證偽而己。科學總是一步一步往前走的,嚴格的隨機雙盲臨床試驗只是證實或證偽過去的結果。

loneshepherd: 24個樣本、非隨機、非雙盲,如果這樣處理人命不算紕漏極多,我不知道什麼算。

對這件事,我堅持我的立場,你說不厚道就不厚道吧。

如果那麼要求的話,90%動物試驗有關人類疾病的治療結果都不能夠應用於人類,那是不是都算為紕漏極多。其實,只要實事求是寫清楚就可以了。

- 回復 yunmu

- Chinese Doctors doubt on Chloroquine as cure of COVID-19

https://www.msn.com/en-us/news/world/chinese-doctors-at-coronavirus-hub-cast-doubt-on-chloroquine-as-cure/ar-BB12oKkn?li=BBnb7Kz

- 回復 yunmu

- The HCQ-AZ combination, when started immediately after diagnosis, is a safe and efficient treatment for COVID-19, with a mortality rate of 0.5%, in a cohort of French 1062 elderly patients. http://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/04/Abstract_Raoult_EarlyTrtCovid19_09042020_vD1v.pdf

- 回復 yunmu

- A team in China in a prospective study found the median time to achieve an undetectable viral RNA was shorter in chloroquine than in non-chloroquine (absolute difference in medians -6.0 days; 95% CI -6.0 to -4.0). The duration of fever is shorter in chloroquine (geometric mean ratio 0.6; 95% CI 0.5 to 0.8). https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20081059v1

- 回復 yunmu

- Early Hydroxychloroquine Is Associated with an Increase of Survival in COVID-19 Patients: An Observational Study https://www.preprints.org/manus**t/202005.0057/v1

- 回復 yunmu

- Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. The Lancet, May 22, 2020 https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31180-6.pdf

- 回復 yunmu

- A team at Henry Ford Health System in Southeast Michigan said Thursday its study of 2,541 hospitalized patients found that those given hydroxychloroquine were much less likely to die.

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30534-8/fulltext

- kylelong:肝炎的危害分析與營養療法

- kylelong:發炎與消炎:你了解多少?

- change?:回饋第二故鄉!賓州華人發起捐助抗疫倡議/ / 三州疫情新聞三則

- mali50:新冠疫情在歐洲大爆發的可能原因

- yunmu:新冠病毒感染目前在義大利有著最高的死亡率

- yunmu:為什麼美國的HIV感染人數沒有減少

- mali50:零號病人——蝙蝠人?

- change?:中國創新出冠毒 世人仇華誰躺槍

- 西方朔2:西兄聊中醫

- 8288:中餐必須改變不分餐的陋習

- ryu:以紅色的名義,俄女歌手在三亞very奶肆

- mali50:超自然病毒超強感染力探因

- yunmu:冬季為什麼容易得流感

- kylelong:各種口罩的功能

- yunmu:美國治療的首例新冠肺炎

- yunmu:動物源性傳染病對人類的威脅

- xqw63:假如了解這些知識,99%可以不得武漢肺炎

- yunmu:關於美國爆發致命流感造成6600人死亡

- yunmu:中國食品中的味精是安全的

- ryu:內褲也是褲,你穿內褲敢不敢坐地鐵