- 人民英雄特朗普 [2020/01]

- 張春橋被捕后對中國未來驚人預言 [2019/10]

- 中共下屆常委會預測 [2015/09]

- 俄羅斯面臨危機/美國中東崩潰/中尼鐵路/烏軍自殺性反攻 [2023/06]

- 我們一天天爛下去 [2015/09]

- 江森哲什麼人? [2019/06]

- 一個令人震撼的上海騙子 [2011/12]

- 加拿大,艱難大! [2015/06]

- 你真的相信「毛澤東晚年糊塗了」嗎? [2019/11]

- 王滬寧吃了一記響亮耳光 [2015/10]

- 薄熙來,你大膽往前走! [2012/02]

- 否定毛澤東,就是要否定中國文化! [2017/01]

- 董卿姐姐,明珠暗投 [2019/09]

- 誰更民主?為什麼中國不要民主比較好? [2018/01]

- 上山下鄉是人生的最大財富 [2018/11]

- 毛澤東思想沒有惹到你吧? [2018/02]

- 什麼元培人?不就反革命么? [2018/03]

- 對毛的評價其實就是對自己的評價 [2018/02]

- 金三應該得和平獎 [2018/05]

- 川猴奮起千鈞棒? [2023/04]

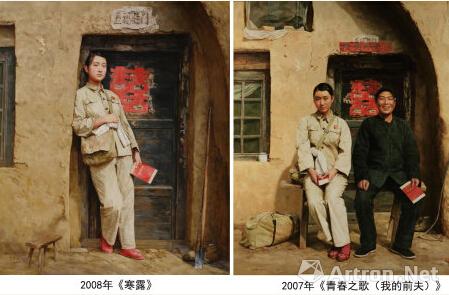

王國斌在2007年創作的油畫《我的前夫》(原名《青春之歌》),通過「一丑一美」的人物形象勾勒出當年一位女知青的悲劇婚姻。在表現手法上,《我的前夫》套用了俄國普基廖夫的《不相稱的婚姻》的模式,這也是文革中比較常見的繪畫語言,如《白毛女》中的喜兒與黃世仁、《紅色娘子軍》中的吳瓊花與南霸天。在《我的前夫》中,美與丑的強烈反差挑起觀眾的緊張神經,使人們不自覺地同情畫中美麗的新娘,而她旁邊的老土農民新郎則成了令人憎恨的醜惡對象。可以說,王國斌的繪畫手法和思想觀念仍舊停留在文革時代,甚至是在捏造歷史、詆毀農民、誤導觀眾,遮蔽文革浩劫與上山下鄉的真實歷史。

了解知青歷史的人一定清楚,在「上山下鄉」浪潮中,女知青嫁給農民的現象並不普遍。中國社會自古便有「女不下嫁」的觀念,這種傳統思想並沒有因為文革的「階級鬥爭」而完全改變。新中國推行的城鄉兩極化戶籍制度,「一國兩民」使得中國農民們在政治、經濟、文化、人格上蒙受前所未有的制度歧視,因此,女知青下嫁農民的現象是非常少見的,即使在為數不多的女知青與農民的通婚案例中,新郎往往是鄉村裡的「高智帥」小伙,絕不是《我的前夫》刻意渲染的新郎形象。女知青下嫁農民通常有以下幾種原因:響應黨中央「紮根農村」的偉大號召;因家庭政治成分不得不攀結貧下中農;經不住「高智帥」的愛情誘惑和寂寞難耐的環境作用。即使如此,這些也一概不影響女知青在選擇結婚對象時的主導優勢。要知道,當時破壞知識青年「上山下鄉」如同破壞軍婚一樣是嚴重的政治犯罪,即使自由戀愛也得向上級彙報請示,否則雙方將面臨一定的政治後果。儘管在表面上知青到農村是接受貧下中農再教育,可他們之間的實際地位是非常懸殊,從知青們享有國家補助的油糧供應就說明了這一點。其次,知青的行政關係不完全隸屬地方,各省市專為知青設有駐外垂直機構,地方縣和公社設有知青辦,插隊知青在生產大隊又有相互監督的班組關係。因此,農民要將一樁婚事強加知青之上是匪夷所思的事情,就是大隊支書的兒子也不敢有非分之想。

在「紮根農村」的政治號召下,確實出現了一股知青與當地人的通婚風潮,但跟農民結婚的卻是少數,更多的是跟當地教師、幹部等「非農戶口」通婚,不少知青下鄉后便轉入基層部門工作。從傷痕文學來看,反映最多的情況是女知青在返城和調動關係的過程中,存在被地方幹部「潛規則」現象,這實際上是一種變相的「性賄賂」關係,能夠吃女知青的「軟豆腐」絕不會是農民兄弟,恰是決定知青命運的領導幹部。王國斌的《我的前夫》的成功之處在於杜撰了一名女知青被迫嫁給一位「老窮土」農民的悲劇故事騙取人們善良的同情心。但是,這件作品不僅抹煞了農民對下鄉知青的恩情,而且完全不符合歷史客觀事實。如果放在三十年前,這個作品也許還可以被諒解,文革結束之初,人們難免在意識上尚未擺脫當時的歷史局限性。然而,在今天完全沒有必要為了賺取賣點而製造一起冤枉農民的歷史血案。

在中國,由於農民缺少權益訴求的話語權,使他們長期受到制度歧視、精神壓迫和物質盤剝。當年下鄉知青和下放幹部,他們返城后一味兒傾訴自己遭受了多少委屈,卻少有為那些對他們有恩的農民們伸張平等的國民權益。具有諷刺意味的是,當年的傷痕文藝充斥著「青春無悔」的浪漫高調,如今變成一代人的歷史情結,他們懷念毛澤東時代,使「女紅衛兵」和「女知青」變成充滿革命理想的艷情藝術。從王國斌創作「旗幟系列」到「知青系列」均證明了他是個毫無歷史反思能力和文化良知的御用畫匠,假如他的《我愛天安門》是一個真實存在的知青故事,但它不代表《我的前夫》是真實存在的凄美悲劇,它只是革命美術一貫的技巧手段,透過編造歷史事實與階級仇恨實現人心制控的藝術謊言。眾所周知,知青下鄉不過是政治強人「一錯再錯」的政治暴行,從「三反五反」、「大躍進」、「文化大革命」一系列折騰下來,造成國民經濟的大蕭條,城市的大量失業青年與紅衛兵全國大串聯成了嚴峻的社會危機,中央領導人通過踢皮球手段,把城市失業問題和紅衛兵全國大串聯一腳踢到農村,並且編織出崇高的革命謊言:讓廣大城市知識青年到農村接受「再教育」!而這一切,在王國斌筆下居然變成是一場農村人玷污城裡人尊嚴的罪惡婚禮。

惡劣的藝術總是為了迎合庸俗觀眾的低級趣味,為了一點蠅頭小利不惜黑白顛倒和胡編亂造。從王國斌早年創作「旗幟系列」的《華北地道戰》《紅色記憶》《旗與誓詞》,再到近年繪製「知青系列」的《如花歲月》《讓我們盪起雙槳》、《青春若夢》,繪畫的風格語言完全停在古典主義時代,思想觀念上更是沒有走出黑暗的中世紀,除了迎合權力的歌功頌德便是討好世俗的艷情唯美,沒有一點藝術的真情和文化的良知。其實,《我的前夫》是一幅擺拍的照片繪畫,從人物形態到景物組成都顯得做作彆扭。一個外貌光鮮的城市女孩,除了她身上那套褪色軍裝之外,看不出她有在黃土高原上生活過的氣息,她幾乎在人生地不熟的情況下同一位農民老光棍領取了結婚證,甚至旅行包都來不及拎進屋便匆匆忙忙、別彆扭扭地跟農民老土夫婿一起拍「結婚照」。可是,不論「上山下鄉」政策有多麼錯誤,但政府還沒有「荒謬」到把女知青分給農村老光棍當老婆的地步。儘管那是個「一窮二白」和「死水一潭」的大集體年代,但別說大隊支書家兒子,就是普通人家兒子三、四十歲娶不上媳婦也是不多見的事情,因為那個年代的農村根本不缺女人,除非嚴重病漢是例外。令人費解的是:一身紅衛兵打扮的女知青,她注意到佩戴主席像、手捧紅寶書的每個細節,竟然腳上穿一雙繡花鞋在窯洞前擺拍「結婚照」,這未免太低估了女知青的政治覺悟。可見,《我的前夫》整個是胡編亂造而不值一提的低劣作品。

https://news.artron.net/20201222/n623944.html

- [06/13]疫情/美元/巴西/反中

- [06/14]西方對中國,牛二對楊志

- [06/14]內卷亂彈琴(2)考試,競爭,和利益共同體

- [06/15]江山代有才人出,各領風騷數百年

- [06/16]中國對西方系統的挑戰

- [06/17] 評《我的前夫》的藝術謊言

- [06/17]西方民主是騙局

- [06/18]海權時代終結/打吧/打

- [06/18]中美的合縱連橫博弈

- [06/18]逃稅/新冠/奧運/伊朗

- [06/20]由姜文華想到逼上梁山

- [06/20]暗殺/俄國

- [06/20]由外教姦殺想到的

- 查看:[qxw66的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.網路文摘]

發表評論 評論 (19 個評論)

- 回復 qxw66

- 讀油畫《我的前夫》背後的真相一文後感

路君隨行 路君隨行 2018-02-09 21:34:40

以城市人居高臨下的資態,俯視審判農村與農村人。

站在當年知青的立場上,回顧來看,他亦或她們覺得農村荒廢了青春。

可別忘了在當年,在那個激情盲從的年代里,選擇下鄉墾荒建設新中國,他們也曾是積極地參與者。

他們曾經激情豪邁,年輕無畏,響應祖國的號召,以為憑己之力能改造農村,可當現實困境攤在面前時,城市人的嬌氣令他們本能選擇了退縮與逃離。

我們現在當然不會苟求那樣一批處於豆蔻年華的少男少女們,有著對現實層面多少清醒的認知。

更何況那是一個權位者決策,民眾只能服從的年代。

但萬萬不可以的是,失衡的心態把怨憤的予頭指向無辜的廣大農村。

知青們興沖沖而來,怨嘶嘶而去,請問徵詢過村人的意見嗎?

眼中從來不曾有過這片土地,相反在他們處於風雨飄搖青春之殤的年代里,是寬厚貧窮的農人,用本就不多食不果腹的糧食,容納餵養了這批外來入侵者。

對於過往,知青們不敢審視質問那個傷痕的製造者,他們似乎更願意,也更容易,把滿腔的悲憤傾瀉於那片沒有話語權的農村。

- 回復 successful

- 在王國斌筆下居然變成是一場農村人玷污城裡人尊嚴的罪惡婚禮。

- 回復 successful

- 畫家王國斌油畫的創作, 看來他是是沒有經歷過文革的 ,所以認為他的作品素材不是來自於真實的文革而是來自於某些道聽途說, 或者甚至是文革後期的某些政治漫畫. 按照他的油畫評說畫中的新娘後來離婚, 拋棄了與她原配的農村老羊倌. 在當時的時代是不可能離婚的, 如果沒有強硬的政治背景是她離不了婚的. 她能夠離婚又能夠找到新歡. 說明了該女知青政治上是很老道,很有經驗的. 退一萬步來說 ,就算她暫時嫁給老羊倌也是一招妙棋.先過上富裕的少奶奶家庭生活再說.

王國斌的作品構思敗筆在於文革中真的有一位美麗的年輕的女知青被迫嫁給一個窮得掉渣, 無權無勢的醜陋的老羊倌嗎?太離奇了,即使文革再黑暗也不會讓窮老羊倌發生這種異想天開的事情 這簡直是天方夜譚,完全沒有真實性和邏輯性.這種創作手法太誇張, 太不可思議.

- 回復 successful

- 還有在於它畫中的女青年身穿著是解放軍軍官軍服, 文革中最吃香的是解放軍軍官,是政治不倒翁. 一個軍乾的女兒是不可能被迫嫁給一個窮的老的老羊倌. (除非是這個知青在生理上需要而與其通姦) 軍乾的女兒或者親屬是沒有人敢強迫她們與不願意人的人去結婚. 王國賓根本就不知道那個時代的 官場權利和 特別的政治背景.

王國斌只是簡單的想到文革初期的紅衛兵有的身穿解放軍軍官軍服,還以為穿解放軍軍官軍服是代表了紅衛兵. 還以為是一個普通的知識青年的典型服裝代表. 他不知道在那個年代不是人人都可以穿軍干軍服的,而實際情況是下放到農村的1969年時,基本上沒有人穿軍干服,那是距離文革初期三年以後的事了. 這些都是王國斌幼稚無知的表現.

- 回復 successful

- 當年的知識青年, 尤其是在大西北的知識青年, 生活很困苦基本上是吃不飽, 穿不暖, 勞動十分艱苦. 尤其是女知識青年更加面黃肌瘦, 而王國斌畫筆下的女知青雖然穿著肥大的軍官幹部軍服,但是仍然顯示出這位女知青碩大的乳房,十分性感的屁股, 誘人健美的大腿. 完美的曲線, 滋潤嬌美的玉女面龐; 完全是一副生活優越富裕的少奶奶模樣, 沒有當年知識青年的半點真實, 王國斌是想藉此機會展現一下少女的美? 展現他的油畫作品高超的藝術? 他沒有想到他這種愚蠢的構思和手筆打了他作品的一個耳光. 他生硬捏造的油畫作品.是沒有真實性的, 不符合當年的實際情況. 這是極力諷刺文革的, 別有用心的作品.

- 回復 successful

- 之所以批判王國賓的油畫 是他的作品是反文革的.是醜化文革的政治作品 他顛倒是非,醜話文革中最底層民眾, . 文革中的確有女知青, 飽受非人的欺凌, 甚至冤死. (我就有這樣的故事素材) 而這些知識青年悲慘的命運是黨內走資派大小官員霸有造成的. 歷史上有相當多的事例和文件記錄 ,王國斌不是用畫筆批判 ,這些走資派,反而是無中生有的指向底層民眾,

- 回復 qxw66

- 文革中大量女青年被糟蹋是文革的失敗所致

successful: 之所以批判王國賓的油畫 是他的作品是反文革的.是醜化文革的政治作品 他顛倒是非,醜話文革中最底層民眾, . 文革中的確有女知青, 飽受非人的欺凌, 甚至冤死. (我

- 回復 SAGFS

- 南京大屠殺后,一個中國人應聘進入日本總領事館,展開了復仇計劃

評論 (1)|發表評論

引用

1 0

[ 2樓 遊客 (76.235.x.x) ] 發表於 2021-6-18 03:11

===假的...虛構

- 回復 SAGFS

- 新聞評論:被審查的微信插圖 油畫《我的前夫》哭倒無數知青

我也說幾句

已有(112)人發表了評論

[ 正序查看留言 ] [ 查看原文 ]

1 回復 舉報 編輯 [ 113樓 SAGFS ] 發表於 2021-6-17 03:33

===毛澤東早年求學時代到湖南長沙師範和北京等城市打工, 這一個韶山鄉巴佬受盡城裡人白眼, 歧視, 看不起 . 那個時候, 就埋下了對城裡人仇恨的種子, " 總有一天有你們好看 ! " 按照美國標準毛具有心理問題無疑, 把知識青年統統趕入鄉村; 把有家室的家庭全家趕入鄉村(1969年12月例如江蘇省蘇州市), 敲鑼打鼓喊口號( 還必須喊" 毛主席萬歲" ; "上山下鄉幹革命 ")呢... ...自然使人們聯想起德國希特勒從小就埋下了仇恨尤太人的種子, 一旦大權在握就必定實施違背人性違背常理的舉動... ...至今中南海意圖搞" 洗白決策 "須三思而後行啦

- 回復 successful

- 我就不信有什麼女知青會被哭倒一大片? 難道這些人都曾經嫁給了那些農村的老羊倌, 老單身, 找不到媳婦的殘疾, 醜陋的窮困的農村底層男人? 深切的理解那些沒有女人的男人們的痛苦嗎? 這些所謂哭倒了一片的人真是令人莫名其妙...

SAGFS: 新聞評論:被審查的微信插圖 油畫《我的前夫》哭倒無數知青

- 回復 successful

- 胸前佩戴毛主席的象章 那只是1966年文革 8月份以後的事情, 到文革大串聯結束后的1967年 初 已經沒有什麼人 戴毛主席像章了, 學生下放農村那是到1969年以後的事情, 油畫中女知青帶著毛主席像章,身穿軍裝 這是典型的造假油畫作品. 油畫作者的這種惡作劇 實在令人不齒

- 回復 qxw66

- 煽情很容易,哭倒不說明問題

successful: 我就不信有什麼女知青會被哭倒一大片? 難道這些人都曾經嫁給了那些農村的老羊倌, 老單身, 找不到媳婦的殘疾, 醜陋的窮困的農村底層男人? 深切的理解那些沒有女

- light12:蘆笛 周恩來為什麼怕毛澤東?

- light12:洛拉:我家的奴隸 ---阿列克斯·提臧

- light12:蘆笛 治國白痴毛澤東:外交篇

- light12:蘆笛 治國白痴毛澤東:內政篇(一)......(八)

- light12:蘆笛舊文談中美製度比較,民主弊端,「No representation without taxation」

- light12:毛澤東的知識、智力與性格缺陷

- light12:蘆笛談64

- light12:蘆笛談64不是民主運動

- light12:蘆笛 淺探六四與其他歷史事件的相似性

- light12:任劍濤:國家理念與政府政策的大眾認可

- light12:蘆笛 試著用照片喚醒裝睡的人——致胡平兄

- successful:不是武漢實驗室,是這裡!

- successful:這一次,中國不給美國臉了!

- mayimayi:袁隆平雜交水稻的成功與背後的華國鋒主席

- successful:深度揭秘「袁隆平走上神壇」背後的真相

- 8288:局長約我喝咖啡

- successful:高樓之警憂

- yunmu:美國難以實現的群體免疫

- 重返伊甸:哈佛大學:關於新冠的絕望未來

- light12:蘆笛 我黨在國難當頭之際試圖代表蘇聯與日本人瓜分中國

北方有一些,後來那些農村男人甚至跟老婆返城落戶北京了。。。南方一個沒有

北方有一些,後來那些農村男人甚至跟老婆返城落戶北京了。。。南方一個沒有