- 耶魯畢業的村官 – 秦玥飛,當朝駙馬? [2023/06]

- 秦剛身世考:與博古、李維漢、董存瑞的關係 [2023/07]

- 商人郭文貴和國腳郝海東的「新中國聯邦」何在? [2021/07]

- 趙少康是統派、獨派、騎牆派? [2021/02]

- 同宗同源、相生想殺的三大宗教 [2023/10]

- 五四、六四學生領袖成就及結局比較 [2023/05]

- 天安門事件:四五與六四的不同結局 [2023/06]

- 郭文貴栽了,新中國聯邦怎麼辦? [2023/03]

- 如何評價劉志軍?貪官、罪犯乎?高鐵功臣乎? [2021/04]

- 2024年的台灣,誰主沉浮? [2021/02]

- 俄烏戰爭與抗日戰爭本質上的不同 [2022/04]

- 「新疆種族滅絕」 與中國的人口問題 [2021/02]

- 澤連斯基是否是烏克蘭的民族英雄? [2022/03]

- 烏克蘭問題上,普京最大的失誤是什麼? [2022/09]

- 阿以衝突,觀近日聯合國混戰 [2023/10]

- 解放軍攻台慘敗,美智庫的兵推是否靠普? [2023/01]

- 俄烏戰爭,國人挺俄人數眾多的原因 [2022/05]

- 大陸攻台,躲在故宮和台積電是否安全? [2023/03]

- 華裔庄文浩的反華急先鋒之路能走多遠? [2023/05]

上個帖子談到了共軍36位軍事家的故事。

20世紀80年代末,在編纂出版《中國大百科全書·軍事卷》過程中,在中央軍委主席鄧小平親自主持下,有關部門對中國人民解放軍建軍60多年來眾多高級將領進行了全面、客觀、公正和實事求是的歷史評價,正式確認了33位軍事家。90年代初,在《中國大百科全書·軍事卷》基礎上編纂《中國軍事百科全書》的過程中,1994年8月經中央軍委審議,又確定增補3人為軍事家:黃公略、方誌敏、劉志丹。這樣,被稱為軍事家的共計36人。他們是:

毛澤東(1893~1976):中共中央主席、中央軍委主席、國家主席。

周恩來(1898~1976):中央軍委副主席,國務院總理。

朱德(1886~1976):中國人民解放軍總司令,中央軍委副主席,元帥,人大常委會委員長。

鄧小平(1904~1997):中央軍委主席。

彭德懷(1898~1974):中國人民解放軍副總司令,中央軍委副主席,國防部長,元帥。

劉伯承(1892~1986):中央軍委副主席,訓練總監部部長,元帥。

賀龍(1896~1969):中央軍委副主席,元帥。

陳毅(1901~1972):中央軍委副主席,元帥。

羅榮桓(1902~1963):中央軍委副主席,總政治部主任,元帥。

徐向前(1901~1990):總參謀長,中央軍委副主席,國防部長,元帥。

聶榮臻(1899~1992):中央軍委副主席,國防科委主任,元帥。

葉劍英(1897~1986)中央軍委副主席,國防部長,元帥。

葉挺(1896~1946):新四軍軍長。

楊尚昆(1907~1998):中央軍委副主席,國家主席。

李先念(1909~1992):中央軍委常委,國家主席。

粟裕(1907~1984):總參謀長,大將。

徐海東(1900~1970):中央軍委委員,大將。

黃克誠(1902~1986):總參謀長,中央軍委秘書長,大將。

陳賡(1903~1961):副總參謀長,大將。

譚政(1966~1988):總政治部主任,大將。

蕭勁光(1903~1989):海軍司令員,大將。

張雲逸(1892~1974):中央軍委委員,大將。

羅瑞卿(1906~1978):總參謀長,中央軍委秘書長,大將。

王樹聲(1905~1974):總軍械部部長,大將。

許光達(1908~1969):裝甲兵司令員,大將。

許繼慎(1901~1931):紅一軍軍長,中共鄂豫皖軍事委員會皖西分會主席,1931年11月在 「肅反」中被錯殺。

蔡申熙(1906~1932):紅十五軍軍長,鄂豫皖特委委員兼軍委副主席,1932年10月9日在戰鬥中壯烈犧牲。

段德昌(1904~1933):湘鄂紅軍和蘇區創建人之一,紅六軍軍長,1933年5月1日在「肅反」中被錯殺。

曾中生(1900~1935):紅四軍政委,西北革命軍事委員會參謀長,因反對張國燾的錯誤路線於1935年8月被殺害。

左權(1905~1942):紅一軍團參謀長,八路軍副參謀長,1942年5月25日在指揮戰鬥中犧牲。

彭雪楓(1907~1944):新四軍第四師師長兼政委和淮北軍區司令員,1944年9月11日在指揮作戰中犧牲。

羅炳輝(1887~1946):紅九軍團軍團長,新四軍第二副軍長兼山東軍區副司令員,1946年6月21日病逝。

林彪(1907~1971):中央軍委副主席,國防部長,元帥。

黃公略(1898~1931):平江起義領導人,紅三軍軍長,1931年9月15日作戰中傷重犧牲。

方誌敏(1899~1935):贛東北革命軍事委員會主席,紅十軍團軍政委員會主席,1935年8月6日於南昌就義。

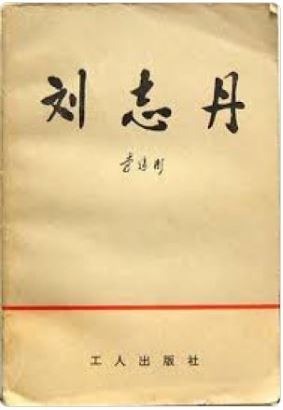

劉志丹(1903~1936):西北紅軍和革命根據地創建人,紅十五軍團副軍團長兼參謀長,1936年4月14日在指揮作戰時中彈犧牲。

在共軍36位軍事家中,劉志丹是比較特別的一位。

為什麼說劉志丹特殊?主要是基於以下幾個方面的原因:

1.共軍著名的高級將領至少上百位,包括十大元帥、十大將、57上將,以及相當於開國上將以上級別的「無銜將軍」,能夠入選「軍事家」無疑是崇高的榮譽;

2.從36位軍事家「蓋棺定論」來看,劉志丹至少具備開國大將的資格,和開國十大將並駕齊驅。這樣的高度,甚至連一些根據地和紅軍創始人都不能比;

3.劉志丹是36位「軍事家」中的最後一位,無疑是非常特殊的,同時也說明劉志丹和陝北紅軍對中共革命的貢獻。

4.劉志丹的家世及他的獨特經歷和理論

劉志丹是黃埔四期,和林總、胡璉等是同學。大革命失敗以後,劉志丹回到家鄉組織兵運和農民起義。劉志丹家的社會關係:

劉志丹的父親劉老太爺本身就是金湯鎮的團總; 金湯鎮隔壁的吳起鎮團總張鴻儒是劉老太爺的結拜兄弟;當地的駐軍隴東民團司令譚世霖又是張鴻儒的老相識。正是有了這層關係,譚世霖想擴張的時候,才收了劉志丹。

劉志丹的表弟趙連璧又是當地道上的大哥。而劉志丹在渭華起義失敗回家后,加入了哥老會,當了二把手。所以劉志丹回到老家混的如魚得水和他家的社會關係密切相關,這一點與賀老總有一拼。

回到家的劉志丹首先就盯上了劉老太爺的民團。上來就在民團里拉出來兩個連組成了一個營,連長分別是廬仲祥和劉約三,軍需官是馬錫五。這個時候譚世霖一樣想要擴編,就瞅上了劉世侄。劉志丹正在瞌睡,譚司令就遞過來了個枕頭,順坡下驢,成就了大事。

劉志丹建軍的三色理論是:

「紅色」是指組建工農武裝。

「白色」是指在國民黨軍閥部隊中做兵運工作。

「灰色」是指做土匪武裝工作,收編山大王,改造哥老會。

劉志丹建軍的三色理論雖後來遇到挫折,遭受了各式各樣的打擊,但細究起來,與毛的建軍思路,某種程度上不謀而合,有其強烈的實用性。

劉志丹借力打力,藉助正規軍中搞兵運、收編山大王、改造哥老會三條腿走路,很快就拉起300多人的紅色武裝。渭華起義后,善於因地制宜打游擊的劉志丹逐漸發展起來。

如果沒有劉志丹和陝北紅軍,長征的紅25軍和紅軍三大主力就沒有明確的落腳點,而在敵軍力量強大的北方和貧瘠的大西北要找到一塊合適的根據地,在當時實在是非常困難的。

單憑給紅軍奠定了一個落腳點,劉志丹就足以名垂青史。

土地革命時期10年間,紅軍一度發展到十幾個根據地30多萬人,先後成立過一、二、四3大方面軍10個軍團,以及35個軍的番號60多個軍。這60多個軍絕大多數活躍於南方,誕生在秦嶺~淮河以北的僅有12個軍,劉志丹和陝北紅26、27軍,是北方12個軍中碩果僅存的。

在北方12個軍的生存環境中,陝北的環境實際上最差。和山西、冀東和冀南大平原相比,乾旱少雨、土地貧瘠的陝北,無論是糧食作物、經濟發展還是人口數量,劉志丹和陝北紅軍所處的生存環境無疑是最惡劣的。但是,劉志丹和謝子長的陝北紅軍卻頑強地生存了下來。

由於謝子長犧牲較早,1935年2月就積勞成疾病逝,被陝北人民親切地稱呼「老劉」的劉志丹,就成為陝北紅軍的頂樑柱和主心骨。在謝子長之後的陝北紅軍領導人當中,劉志丹的號召力和威望也是最高的。

1000多人的陝北紅26軍能夠堅持下來,劉志丹居功至偉。

從北方近10起武裝起義幾乎全部失利來看,如果沒有劉志丹,徐海東的紅25軍即便長徵到達陝北,也沒有立足之地。

如果沒有劉志丹創立的陝甘邊根據地,徐海東、程子華和紅25軍在陝北紮根,就要付出大得多的代價。而沒有陝北群眾的支持,徐海東和紅25軍要生存下來絕非易事。劉志丹和陝甘邊根據地的存在,才讓三大紅軍主力北上抗日有的放矢,也讓紅軍的火種得以延續和發展壯大。這才有了徐海東拿出7000大洋的5000元,支援紅一軍團。

從這層意義上看,劉志丹和陝北紅軍的歷史性貢獻,是無法替代的。33歲就英年早逝的劉志丹被授予「軍事家」稱號,實至名歸。

劉志丹的特殊性還在於,他的死撲簌迷離、建國后與小說「劉志丹」相關的風風雨雨,以及與當今最高領袖千絲萬縷的聯繫等,這一切至今仍是人們熱議的話題。

- [08/17]外蒙古離家,誰之過?

- [08/19]傅作義投共后又寄密信給老蔣,是何緣故?

- [08/21]偉人胡耀邦:鮮為人知的家世、糗事、平凡事

- [08/24]八二三感想:賴清德最好的歸宿還是台灣監獄

- [08/26]中共36位軍事家,哪裡人最多?為何?

- [08/27] 獨特的末位軍事家 - 劉志丹

- 查看:[趙大夫話室的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.熱點雜談]

評論 (0 個評論)

- 趙大夫話室:中共36位軍事家,哪裡人最多?為何?

- kyotosizumoto:大閱兵帶來了張-習和解,新軍委班子全部定型——中共獨裁政權從內捲走向平衡的最新解

- 趙大夫話室:八二三感想:賴清德最好的歸宿還是台灣監獄

- bobzhou:釋永信玩女人犯的是什麼法

- kyotosizumoto:我接到了中共網路特工的死亡威脅,他們說「一個月內定點射殺」了我

- richardh:外籍家庭在美國買房風險巨大 #財經冷眼 彭耀宗 #冷山時評 彭耀宗

- kyotosizumoto:獨家特大消息鍾紹軍接任總政主任!為什麼不讓你查楊蘭蘭——橫空出世的「中共國安委戰

- 趙大夫話室:偉人胡耀邦:鮮為人知的家世、糗事、平凡事

- 法道濟:看坦克進京 預測一下軍隊的動向和趨勢

- kyotosizumoto:獨家重磅:九三大閱兵,習近平已完成佈局穩操勝券;張又俠帶頭發誓保黨保國,絕不分裂

- 趙大夫話室:傅作義投共后又寄密信給老蔣,是何緣故?

- kyotosizumoto:驚爆: 不讓李繼耐背鍋,李新良當晚竟撒手人寰

- 謝盛友:烏克蘭對歐洲很重要, 歐洲首腦組團赴美會談

- 趙大夫話室:外蒙古離家,誰之過?

- 趙大夫話室:餘威尚存:菲共及世上最後一支紅軍

- 8288:張鳴: 對於近代史的「怨婦潑婦情婦」心態

- kyotosizumoto:獨家爆料:候補外長劉建超海外放話要華僑效忠外國——劉建超為什麼要被調查(上)(馬

- 趙大夫話室:貨真價實的中華故土 – 越南

- kyotosizumoto:中共最高權貴們正在秘密上演乾坤大挪移

- 法道濟:張又俠入常不實 劉源任中紀委書記是看點