- 越南課本中的中越戰爭:中國在越南三光政策真相 [2018/11]

- 回看馬航MH370事故,60多位晶元專家喪生,誰才是真正的兇手? [2019/06]

- 在美德堡工作的印裔曝光:病毒製造后泄露,導師及知情者被暗殺 [2020/08]

- 間諜金無怠到底被誰出賣? [2018/12]

- 網傳王立軍交待的部分材料流出 [2019/06]

- 老兵披露越南女兵色誘細節 [2019/12]

- 擊斃越軍頭號美女特工阮文慧。, [2018/11]

- 毛澤東發動文革真相:並非晚年昏聵 [2018/11]

- 五名中國女子移民以色列,都因為一個虛構的猶太民族 [2019/02]

- 中越殘酷的特工戰以越南屈服而告終 [2018/11]

- 一篇文章,講清楚長津湖的來龍去脈 [2021/10]

- 「餓死三千萬」原來是蔣經國出資100萬美元炮製而成的 [2019/07]

- 毛主席為何鍾情湖北?偏愛東湖? [2020/09]

- 陳永貴追悼會:八寶山冷冷清清,大寨人山人海 [2023/03]

- 「美國文化革命」?拜你所賜! [2020/06]

- 關於紅衛兵運動的歷史考察 [2022/01]

- 評謝盛友的 「鄧小平 三落三起」 [2022/12]

- 給「台獨」死硬分子拉清單意味著什麼? [2021/11]

- 魏巍:論毛澤東晚年 [2024/11]

- 永不消逝的紅色——紀念偉大領袖毛澤東同志逝世48周年 [2024/09]

老田 | 武漢疫情親歷記:從李文亮事件看無效批評意見的特點

這一次李文亮事件的輿情中間,我們清晰地看到噴子們的散彈槍攻擊目標廣大無邊,結果各種抱殘守缺的體制缺陷守護者承受的火力甚小,真正應該承受指責的那部分人和那部分缺陷就這樣反而得到「火力分散」的掩護——近乎被大面積平均分攤過的輿論壓力過小,對他們這塊反而基本上無所觸動。

在李文亮事件中間,他本人的不幸遭遇所激起的民眾同情,被公知和各路意見領袖作為「傳播放大器」,而得到充分的開發利用。但李文亮事件本身所映照的體制缺陷和真問題,卻被輿論潮流迴避了。此種現實,反映了輿論平台上意見生產供給側的嚴重不足:對於民眾的政治不認同和客體化體驗引發的不滿或者怨氣,給予了充分關注和迎合;但對於民眾的現實改進意願則完全無視了。

在李文亮事件激發的批評浪潮中間,雖然實現了較為充分的輿論動員,其結果卻對現存的體制缺陷卻觸動不多。在這裡可以看到,各路意見領袖對於民眾的客體化體驗或者政治不認同而採取的投機經營策略較為成功,能夠就此發起或者引導一次又一次批評浪潮,去批判各種大而無當的靶子;但是對於引導民眾去發掘真問題和完成有針對性批評兩方面卻投入過少,甚至根本不加關注,結果無論多麼強大的批評輿情,其效果終不過是清風過水,一陣波瀾過後就無影無蹤,對於體制缺陷的揭示和觸動均嚴重不足。

一、我們為什麼會在缺乏針對性的方面耗費過多的批評潛能原文的第一部分是對一個組織分析框架的粗略介紹,理論性較強,可讀性較差,故作為附錄放在最後,不感興趣的網友可以直接忽略。那部分內容,涉及到大規模政治組織運作的真實決策依據與規則,及其相關信息和知識方面的「有限理性」局限問題。也涉及到至今依然流行的傳統時代有關聖賢與明君的過時想象力——這個想象力往往以各種不受知識和信息不完備局限的超人有關,這些人能夠不依賴組織分工協作而實現的集體理性,就能夠在個體理性的基礎上做出最優決策。這些過時的錯誤想象力,往往會被各路意見領袖極為成功的投機經營策略所運用,去結合民眾在現代社會的客體化體驗和政治不認同,反覆兜售各種缺乏現實針對性的批評意見,結果使得民眾的不滿以及由此支持的批評潛能都被無效地浪費了,無法對改進體制缺陷做出應有的貢獻。(參閱老田舊文《為什麼批評公知的「投機經營策略」很重要》)

在資本主義社會中間,人們對於公共領域(官府決策與行為)的訴求和批評較為明確和強烈,對於市場化部分(醫療體系平台的狀況)那個私人領域的關注反而很有限,此種批評壓力的不對稱分配方式,與拉斯韋爾發現的「尋找責任人難度」的不同有關。與此相關,在武漢疫情激起的批評浪潮中間,對於衛健委的一貫表現(體現為產業化的醫療體系塑造過程)以及由此決定的醫療系統平台的一般狀況,批評就嚴重不足;同時,雖然缺乏官府決策過程的相關信息,無法據以做出準確的判斷,但這個方面還是集中了過多批評意見。結果,批評意見的潮流雖然很大且很有聲勢,但針對性嚴重不足,這就顯著地浪費了批評火力。

普通民眾其實並不缺乏與醫院打交道的經驗,也不缺乏對衛健委主導改革方面的一般性體驗(對「新三座大山」的體驗:「醫療改革是提前送終」),這一部分批評意見反而格外少。而認真的批評,不僅需要追問官府的即時決策過程與本次表現,還需要追問醫療平台的能力與一貫表現,結合這兩者去看待武漢疫情期間的應付失誤,才較為全面。

應該說,民眾在針對公共領域和私人領域兩方面,所具有的批評潛力有所不同。這個差距,與股票市場的狀況接近:大戶掌握信息多善於進行短線操控牟利,而散戶在信息不對稱情況下,較為有利的選擇是進行長期投資。而普通民眾,對於醫療平台一貫表現的評判能力,要強於對官府即時決策的評判能力,但是在各路意見領袖的無形引導之下,我們反而對極度缺乏信息的行政決策過程,「空對空」地說了過多,對相對了解的衛健委主導的改革所塑造的醫療服務模式問題,卻又說得過少,這相當於大家都被引導到跟大戶炒短線去了,這個狀況實在是詭異,這就留待另外一篇文章去專門展開了。

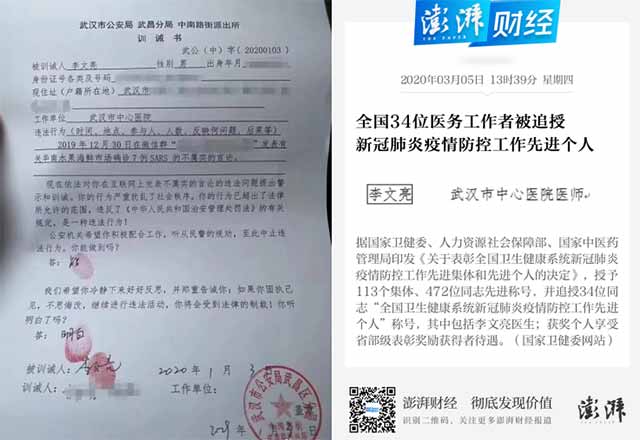

二、李文亮事件的具體經過與批評潮流的錯誤指向李文亮於12月30日,只是在微信群發發信息,就被公安局訓誡,這明顯有點小題大做。而且,此種過激反應,推測是被識別為維穩對象了,而維穩各種做法往往不是一般的違法亂紀。這個需要認真地好好反思,敗壞相關機構形象最多的公眾輿論事件往往出於過度維穩,以及嚴重越界的各種維穩手法,對壓力維穩體制的濫用和誤用才是李文亮被訓誡背後的真問題。

公知和各路噴子,以李文亮的正確意見與決策層顢頇遲誤進行對照批評,反而不是真問題,甚至還缺乏必要的「科學依據」,也缺乏我們在附錄綜述的決策過程對有效信息和相關知識的甄別標準。李文亮本人,在《南風窗》記者提問「吹哨人」時回答說「沒有想那麼多」,應該說,這個回答是誠實的,也是準確的,李文亮得到的信息和他選擇的傳播渠道,都與決策過程及其所依據信息的採集過程無關,相互之間也沒有可比性。

依據財新的深度調查,在12月下旬,國內多家基因檢測機構第一批拿到病毒樣本,幾家沒有測錯基因序列的機構——如深圳華大基因、廣州微遠,都只是確認發現了一種新型冠狀病毒,對其傳染性和嚴重性方面的表現,出於對新病毒的未知,都保持了沉默。12月30日,北京博奧的測試結果通知到武漢市中心醫院,因基因測序有誤,導致誤認為SARS病毒,依據這個錯誤的測序結果,僅僅有博奧一家說對了傳染性方面的定性和嚴重性,事情實在是太詭異了。

最後合成的後果是:只有北京博奧從錯誤的道路出發,打開了最正確的那道門;這個就跟瞎貓碰死老鼠差不多了。而李文亮發布的信息,發生在北京博奧的錯誤基因測序結果到達之後。此外還有一些醫院呼吸科相關醫務人員,從經驗出發判定過SARS疫情。認真說來,依據正確的基因測序結果,這真的要算謠言了。而李文亮傳播有關SARS疫情的信息,就出在博奧錯誤測序結論的延長線上,反過來,作出訓誡李文亮的決定並認定其傳播謠言,也不是依據正確的基因測序結果。

很顯然,李文亮本人及其遭遇——先被訓誡然後感染病毒且喪失了年輕的生命,客觀上形成了一個傳播效果的「放大器」——這就在公知和噴子那裡獲得了很強的利用價值,用以汲取民眾的同情,然後扭曲地解釋事件本身,去隨心所欲地對照他們選定的壞制度或者壞人。李文亮被充分事件化之後,在各種傳播平台上真正起到了「傳播放大器」的作用,由此形成的強大輿論潮流也就塑造出了特定的利害關係結構,與各路人馬都緊密勾連起來了:「政府希望他活著,反動派需要他死,媒體需要流量……,當初給他訓戒單的人彼時最希望他救治成功,給他捧以吹哨人的人巴不得立即宣布救治無效。」

【轉引自:http://www.cwzg.cn/politics/202002/55049.html】

後來,李文亮果然被提前數小時宣布死亡,然後據此論定說最後關頭的搶救措施毫無必要,只具有政治性,還是褻瀆死者遺體。不過,若政府在輿論面前採取如此過度反應以挽回影響,真箇直接下令進行不必要的搶救,那不是從反面說明對批評意見回應非常及時甚至過度嗎?這難道是一個高度民主、且還具有從高層直接貫通一線臨床環節的高超執行力的政府?如此這般作為的政府,即便是不夠理想,那也肯定與公知和噴子們描述的第一個模樣差距太大了。噴子噴到最後,一定會出現邏輯上的相互否定,體現出各種無腦症癥狀。

在這樣的輿論狂歡中間,李文亮事件本身所揭示的真正具有可批評性的體制缺陷,卻被輕輕地放過了。這些真正的體制缺陷問題,在老田看來有二:

一是壓力維穩體制下識別維穩對象的任意性和匿名性,你被毫無道理地識別為維穩對象了,還不知道是被誰依據何種原因被識別的,對此你甚至還無法申請複議或者投訴損害你的那個人。過度維穩的隨意性以及嚴重越界的各種維穩手段,這個方面可批評的問題本身涉及到壓力維穩體制下有關對象界定的隨意性,而不是具體去訓誡李文亮的那個穿著警服的執行人。

二是在李文亮的遭遇背後,還折射出一線醫生在相關技術決策過程的話語權過低問題,結果導致合理的技術決策遲遲無法做出,這個方面的不足集中體現在新冠肺炎診斷標準方面。李文亮雖然不是呼吸科醫生,但他的遭遇卻正好揭示出相關問題的嚴重性,正是因為忽視一線醫生的臨床經驗和聲音,專家組所定的標準又不太靠譜,相關決策就不可能有靠譜的信息和知識作為依據,也由此導致合理的診斷標準長期無法確定下來,結果判斷傳染嚴重性和感染人數統計也就缺乏前後一貫的切實依據。結果在主疫區武漢,至今誰也拿不出疫情發展進程的可比數據。

三、確診標準應該如何釐定:在專家組的嚴苛標準與一線醫生的臨床經驗之間就一線醫生經驗的有效性,以及在確診標準方面的話語權而言,對照專家組的專斷,兩者之間如何相互結合與合理分配,始終未能解決好。而這個要害問題的可批評性,應該說李文亮事件討論的應有之義,但卻始終處在噴子們的批評眼光之外。

新冠肺炎識別標準的轉換,最初是專家組界定的三條最嚴苛標準——要有發熱癥狀、華南海鮮市場接觸史以及核酸測試陽性,還有一段時間核酸試劑盒測試要在北京完成,後來試劑盒下發到武漢之後又遭遇到檢測能力不足,這些都導致實際的確診人數過少。而一線醫生的臨床經驗顯示,專家組界定的發熱癥狀和試劑盒檢測標準都無法涵蓋全部患者——始終有相當部分患者沒有相關癥狀且多次核酸檢測陰性,最後表明還是要回到臨床一線醫生的經驗上——「CT雙肺磨玻璃影」診斷。

一個具體的診斷標準,先後花了兩個月時間,最終還是回到一線醫生的經驗判斷和常規診斷手段上來了。這個問題需要好好展開討論一下:院士級別的高級專家組的話語權,跟一線臨床經驗的大數據經驗之間,應該確立一個怎麼樣的相互關係?如果有衝突,到底應該誰聽誰的?武漢疫情期間的表現,怎麼看都是整一個「專家誤國」「專門壞事」的反面案例?

武漢大學中南醫院呼吸科的一線醫生,早在1月10日和18日就兩次上報異議意見,說專家組劃定的診斷標準過嚴。遺憾的是,社會上如此強烈的批評浪潮,始終沒有介入這個至關重要的技術決策環節,去支持正確的一線經驗。批評意見或者輿論壓力,始終缺席理性診斷標準的形成過程,從最初階段專家組的最嚴格標準到最後回歸一線醫生的務實經驗標準,花費的時間過多,明明已經有了足夠的經驗數據推翻不合理的嚴苛標準,但完成這個轉換卻過度拖拉,最後還是在行政的「自主調節」作用下完成轉換的。

因為缺乏建設性批評意見的參與,一線醫生在專家組意見的強勢面前,顯著很孤單和無助,合理診斷標準的形成過程就相對拖后,結果有關疫情嚴重性的評估以及病人數目統計,都沒有合適的標準作為依據,兩個方面的技術判斷都長期做不出來。而行政調節的決策過程與技術決策過程和邏輯,有所不同,但都得依靠靠譜的信息和知識,在相互關係上,合理的行政決策應該基於靠譜的技術決斷。但在武漢疫情期間,在這個具體的診斷標準問題上來回反覆、久拖不決,花費時間過多,不管官員們實際上是否在乎專家意見——因為技術決斷久拖不決,行政決策就始終找不到技術決斷方面的合理依據,專家意見就等同於直接缺席了行政決策過程,官員們確實就此獲得了全部的決斷權力。而行政單獨決斷的改變,往往總要等到行政調節條件被完全滿足的那個最後時點,有人不無挪揄地評論說,最後還是得依靠離任審計,才最後解決了前任的「欠賬」或「假賬」問題。

說白了,各路公知和噴子消費李文亮,把他抬高為吹哨人什麼的,即便不是別有懷抱,也往往是為了充分利用人們對其遭遇的同情,以促進劣質意見的銷路。各路意見領袖引導的民眾批評壓力,始終沒有引導人們深入到事件本身的內在邏輯中間去進行思考——專家們執掌的那部分技術決策權力,應該如何合理地使用與配置,這對於武漢疫情期間合理診斷標準釐定至關重要;因為這個關鍵技術決斷長期被延誤的巨大缺陷,使得行政官員真正獲得了不受專家意見左右的獨斷權力;但這個真實決策過程中間發生的真問題卻被批評潮流放過了,結果各種投機套路出來的批評潮流,雖然聲勢浩大卻毫無力量,當然也就缺乏介入缺陷糾正過程的可能性了。

四、劣質意見生產的供給側缺陷分析

其實,就消費李文亮而言,不僅可以正向消費,反過來一樣可行——噴子所噴的對象也不缺乏這樣的智慧。但事件所折射的兩個方面缺陷和問題——維穩對象選擇的隨意性和一線臨床經驗的合理地位,到了最後階段,不要說得到解決,就連觸及真問題都還差得很遠。

應該說,正是對壓力維穩體制的濫用和誤用,才導致各種違法亂紀手段層出不窮,李文亮被不合理地訓誡就肇源於此。記得人大學生向俊偉,甚至還被一個小資本家啟動了維穩機制識別為維穩對象,還被自己的班級輔導員不講道理地維穩過。類似的輿情不止一次發生,雖然累遭批判但體制缺陷卻紋絲不動,除了繼續進行頑固性指責之外,難道我們不應該反省一下:如何提升批評的有效性和針對性嗎?

這一次李文亮事件的輿情中間,我們清晰地看到噴子們的散彈槍攻擊目標廣大無邊,結果各種抱殘守缺的體制缺陷守護者承受的火力甚小,真正應該承受指責的那部分人和那部分缺陷就這樣反而得到「火力分散」的掩護——近乎被大面積平均分攤過的輿論壓力過小,對他們這塊反而基本上無所觸動。

看起來,如果體制缺陷守護者不想要改正錯誤的話,那麼,他們就會有一個次優的選擇方案:把批評火力進行大面積分攤,使自己所承受的批評壓力強度最小化,這樣,他們就能夠更久遠地抱殘守缺了。很遺憾的是,我們看到公知們的執政地位批判或者純左派的階級統治批判框架,都「體貼」地做到了批評火力的極度分散化——把整個政體或者整個統治階級拉出來作為靶子打,預先就最大化地分散了批評壓力。這樣,各種抱殘守缺的體制缺陷守護人,不由得鬆了一口氣,至少在你們完成全部的顛覆事業之前,他們還是安全無比的。

如同小錢德勒在觀察企業管理結構時所發現的那樣:管理結構中人具有很大的保守性,只要是還能夠維持就不思改進,除非遭遇到生存危機就不會主動多事。而無效批評帶來的壓力分散化,正好可以消極地幫助他們維持穩而不動的慣習。

如果只確立一個極小的批評標的,例如不要求取消壓力維穩體制,僅僅要求公布界定維穩對象的選擇過程——什麼人依據什麼原因選擇了李文亮作為維穩對象,然後要求給予選定的維穩對象進行投訴或者提出行政訴訟的權利——這一次是李文亮應該享有有知情權和申訴權;那樣的話,就能夠把巨大的批評力度,集中於這兩個小小的方面去起作用——如同毛爺爺所說的「集中優勢兵力打殲滅戰」,那麼,李文亮事件所動員的巨大輿論壓力,應該比現在更能夠起到建設性的改進作用,同時也透過他的不公正待遇給其他的潛在維穩對象爭取到一個較有利的地位,敦促體制背後的匿名權力掌控者更為謹慎地運用此項權力。

在資本主義條件下,改良實在是太難了。不說那些抱殘守缺的頑固勢力,對改良不感興趣,就算是極具批判性思維的意見領袖,也往往提出一些大而不當的靶子,就民眾的客體化體驗和政治不認同進行投機——由此給出種種缺乏可行性的整體批判意見導向。因為總是被引導出總體批判而非有針對性的局部批判,結果即便是動員了很強大的民眾批評輿論,其火力也大為分散,打擊效果和批判強度均小,那個最壞的缺陷局部反而由此得到了掩護,最後,各種最糟糕的體制缺陷還是得不到合理的揭示與觸動。

在李文亮事件所動員的巨大輿論浪潮過後,我們看到的情況就是這樣的——不管是維穩對象選項的隨意性、還是一線醫生臨床經驗的技術決策地位問題,不要說解決,連一個都沒有正確地提出來過,兩個缺陷一個也沒有受到起碼的輿論壓力。除非體制內賢明的官員進行主動改變,否則事情還會是老樣子,哪怕真有賢明的官員想要有所改變,但受制於錢德勒發現的那個管理結構內部的保守性慣習,能夠成功的可能性有多大,那只有天知道了。

二〇二〇年三月七日

附錄:一個錯誤的分析框架——封建餘孽(或傳統士大夫)的現代性批判

現代社會的一個主要特點,是組織和行政權力的普遍化,普通人無論是生產還是生活,盡被囊括其中。這個社會最重要的一種個體體驗就是:人們從主體混成了客體或者對象。

強烈的客體化體驗,是我們與組織和權力共存條件下,最難於超脫的共同體驗,不管資本主義還是社會主義制度下,無不如此。甚至在文革狠批當權派、官民平等最頂點的年月,也還有自我較強的人士感到不適應,一位不怎麼右的名學者,曾經回顧過他在部隊里的體驗,夥伴們群相自嘲曰「革命戰士是頭驢,東南西北任黨騎。」而文革后相當一批有「當然貴族」認同的名人大腕,對自己的工廠和農村生活體驗,進行過海量的咬牙切齒的回顧,大體上也準確反應了現代社會中間,個體作為底層體力勞動者的「工具性體驗」和無意義感——普通的工人農民和士兵當然也會有類似體驗,只是少了「當然貴族」那幾分不甘心罷了。

此種客體化體驗,並不限於社會的下層。赫伯特·西蒙從決策角度,分析了現代社會組織的運作過程,他指出:任何一個單獨的個體,都無法搜集到完備信息並具有完備知識,做出最優決策。因此,由於人們在決策之先,無法達到完備信息和完備知識條件,因此,任何決策都只是具有「有限理性」;而為了緩和有限理性的局限,需要透過組織內部的分工協作,不完備信息和不完備知識對於個體的巨大局限,將透過組織分工方式授予不同的部門和不同層級的管理者分別去掌握,這樣,組織就獲得了一個功能性作用——個體透過組織理性去接近客觀理性。這樣看來,哪怕是看起來威福無邊的大人物,哪怕是處在最要害的位置上,其決策過程一樣要受到分工協作條件下的信息和知識不足的局限,個體僅僅能夠透過組織分工去發揮其「螺絲釘」作用。

本次疫情期間各路專家或者官員在事後的甩鍋表現,在個體角色僅僅作為組織的一個小局部起作用——這個真實的功能性體驗——來說是真實的。如何判斷其甩鍋無效,其標準也只能夠回到組織分工協作的視野里,與官員或者專家所承擔的那部分「組織或職能分工」加以對照之後,才能夠回答。

幻想或者假設一個人或者某一條真實信息,就能夠支持正確決策,這在現代社會中間,任何情況下都不是真的。校之以西蒙的「有限理性」說,這實際上還是把決策或者信息職能,在想象中間授予給某個特殊個體的「無意識」——是一種前現代聖賢與明君的理想合作、因而不存在任何有限理性局限的想象力殘餘。在中國舊時代各種傳說中間,智慧人物化身往往不需要信息或者相關專門知識,「掐指一算」就能夠做出最優決策,如同民間諺語所言「前朝算師諸葛亮,后朝算師劉伯溫。」還有各種有關諸葛亮「三步一計」龐統「五步一計」等傳說,在這些傳說人物身上寄託一種前現代的想象力特點——決策時絕對不存在信息與知識不完備的硬性制約。

各種客體體驗,會顯著激發人們的批判意識——你們掌握著我的命運還不正確地行使職權,這太不負責任了。而依據西蒙的有限理性說,最優決策從未達到過,尋找各種沒有做出最優決策的責任人,幾乎是板上釘釘的事項,不可能失敗。因此,現代社會的批判性成長也算是與客體性體驗高度正相關的事務,但這個批判性所指,其方向是具有選擇性的,而依據美國政治學家拉斯韋爾的看法:市場可以起到蒙蔽人們眼睛的作用,哪怕你受害受損嚴重以至於毫無出路,你也很難找到那個應該千刀萬剮的具體責任人;但是政府或者行政職能失誤則很不一樣,責任人或者責任相對可見度極高。因此,最優先承受批判怒火的靶子,是各種可見度較高的責任人和制度樣式。

撇開過度剝削與政治壓迫帶來的高水平政治不認同不論,僅僅是客體化體驗本身,就會導致民眾簡單地追捧各路噴子批判意見的壯大。此種條件下,源於受眾的追捧,會以「強勁的的市場需求」去拉動各種劣質意見生產,中國現實恰好是那種最極端的狀態:劣質意見生產佔據的主導地位且極大地耗費了民眾的批評潛能,其中又以公知的執政地位批判帶來的意見扭曲最為顯著。

在現代社會,正確地開展批評,可不是一件簡單的事情,最常見的反而是各種「帶著舊頭腦咒罵新社會」的噴子,其對於完備信息、完備知識、最優決策以及明確責任人的潛意識標準,往往體現了封建時代(或稱前現代)有關聖賢明君那種過時想象力的殘餘,但這些噴子還往往以最西化的民主自由去標榜自己,而噴子們的粗製濫造產品還往往在輿論市場上熱銷,這中間沒有任何奧秘——無非是嚙合了人們心目中間的客體化體驗或者高水平的政治不認同而已。

因此,真正有力的批評,不是表達各種徹底對立的態度,俯視官府或者其他什麼人,而是在承認有限理性的前提下,觀察相關決策信息與知識的狀況,認真追問官員或者專家履行分工或者職能時的行為與選擇依據。這不是寬容批評對象,而是為了深入到具體的體制條件中間,去更為具體地尋找真正的體制缺陷問題和責任人何在,沒有這樣的務實分析過程,批評就缺乏務實的針對性。應該說,普通民眾原本相對於專家和行業管理官員,就存在著管理知識和相關信息方面的劣勢,進行意見辯難時就處於弱勢地位;再被公知和各路噴子進行錯誤引導,放開體制運作的具體條件和規則,根本不去追問相關的信息甄別標準和知識應用狀況,這樣的批評潮流哪怕聲勢再大,因為缺乏針對性,故對於體制缺陷的觸動也極低。

公知和其他各路噴子引導批評潮流,嚙合了民眾的客體化體驗和政治不認同,只是有助於提升傳播效果和接受程度,但不可能逆轉現代性的一般趨勢從而得到務實的解決方案,此種引導方式純屬投機經營策略並不會產生正面的批評效果。其功能性作用,或者是把一個無法逆轉的歷史大趨勢作為批評對象,或者隱含地推薦某些脫離現代組織與權力運作實際條件的基於前現代想象力的批判方案,這兩種不靠譜的批判方向,肯定會掩護真正的責任人和體制缺陷,幫助其成功地逃避問責。就體制缺陷改進而言,基於前現代想象力的批評壓力,不可能據以正確診斷體制缺陷問題或者準確地識別出責任人,結果在真正的責任人那裡,沒有批評當然是最為理想的了,而噴子的胡亂批評則是可接受的次優選擇——因其對真正的責任人或者體制缺陷的針對性不足因而也傷害最小。

從客體化體驗或者政治不認同出發,以不靠譜的最優決策作為批評依據,試圖翻轉客體化進程本身,或者以不靠譜的想象力去非議現代組織的決策與權力運作過程,都無從引導正確的批評意見或者輿論壓力。

當然,可能有些公知不想要改良,只想要革命,不過那也需要把民眾的不滿引導到理性分析的道路上,多培養有著高度推牆砸鍋覺悟的先鋒隊組織才行,而是不象目前這樣引導民眾向著烏合之眾狀態倒退。目前這個投機經營策略的經營,雖然看起來很成功,還依據「格萊欣定律」逆向淘汰了建設性的意見引導方向,但是,最高成就不會超過網紅意見領袖的高度,不可能在烏合之眾基礎上成就政治領袖的

- [02/28]美國病毒改造監控計劃始末:中國萬件病毒樣本流向美試驗室?

- [03/01]美國最大的生化武器基地突然關閉 那裡究竟發生了什麼?

- [03/03]非要中國道歉是一種什麼心態?

- [03/06]病毒變異有多快,疫苗開發有多難

- [03/06]武漢人朝孫春蘭吼「假的」,官媒這次竟沒有封殺.

- [03/07] 老田 | 武漢疫情親歷記:從李文亮事件看無效批評意見的特點

- [03/09]賈府亡於什麼?

- [03/10]義大利舉國封城,亂象頻出為哪般?

- [03/11]美國華裔新冠患者絕望中求救:我想要活下去...他們把我當流感治

- [03/13]外交部發言人趙立堅:可能是美軍把疫情帶到武漢 美欠我們一個解釋

- [03/15]戰狼外交官突然連揮5拳 該來的終於來了!

- [03/16]沒有什麼群體免疫,只有大屠殺

- [03/16]中國太冤枉, 病毒源頭來自這個國家!

- 查看:[successful的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.熱點雜談]

發表評論 評論 (9 個評論)

- 回復 successful

- 美國借鑒複製中國的經驗, 是有利於遏制美國新冠病毒的有效方法.

西部華人: 米國現在在複製整個過程。

- 回復 mali50

- 李私自泄露醫院診斷報告和檢查違反了職業要求和國家法律,誇大未確定的病情造成不必要的恐慌,對疾病的防止沒有任何積極作用,只對500萬人逃離武漢將地區感染變成全國感染負有不可推卸的責任。中國為權力鬥爭表彰他是無視法治和人民利益的,使管理現代化成為空談。

- 回復 successful

- 李文亮也只是個普通的小小的眼科醫生, 他的政治敏感不可能上升到具有國家水平的層面, 所以過分追究李文亮的責任, 是沒有必要的 .我認為是這樣.

mali50: 李私自泄露醫院診斷報告和檢查違反了職業要求和國家法律,誇大未確定的病情造成不必要的恐慌,對疾病的防止沒有任何積極作用,只對500萬人逃離武漢將地區感染變

- 回復 mali50

- 違法行為不分地位高低。

successful: 李文亮也只是個普通的小小的眼科醫生, 他的政治敏感不可能上升到具有國家水平的層面, 所以過分追究李文亮的責任, 是沒有必要的 .我認為是這樣.

首先,病人可以起訴醫生和醫院私自泄漏病人信息,要求名譽賠償。表彰這樣的違法行為也是違法的。其次,武漢以外的病人和死者家屬可以起訴李和政府有關人員以不實信息和違法行為(!!!)造成的恐慌性疫情擴散帶來的損失。只要因李的不實信息造成恐慌逃離武漢的人感染了別人,受害人都可以起訴。這就是為什麼西方國家寧可背上隱瞞和不透明的罵名也不敢製造恐慌,因而引起司法糾紛和巨額賠償的原因。中國的法治觀念不強,才有這樣是非顛倒的笑話。

- 回復 mali50

- 李文亮違法泄露的證據:

記者終於查閱到2019年12月30日下午17點45分武漢大學林場04級(146)微信群里,武漢市中心醫院眼科醫生李文亮曝出:華南水果海鮮市場確診了7例SARS,並且附帶了文件,貼出了診斷報告,報告結果顯示:

1-檢出「高置信度」陽性指標 SARS冠狀病毒、銅綠假單胞菌、46中口腔/呼吸道定植菌;隨後還公布了11秒的視頻:5床峰值逐步提高

並且還說:「在我們醫院后湖院區急診科隔離,請大家注意。第一例患者是水果批發攤老闆」。李文亮還披露第一例患者在自己所在武漢市中心醫院后湖院區急診科隔離。

所附的文件和診斷報告上應該有姓名等個人信息。新冠也不是SARS,屬不實信息。

- 回復 successful

- 李文亮醫生的死亡 ,意義重大.各個方面都感到應該適可而止.

mali50: 李文亮違法泄露的證據:

記者終於查閱到2019年12月30日下午17點45分武漢大學林場04級(146)微信群里,武漢市中心醫院眼科醫生李文亮曝出:華南水果海鮮市場確

- 回復 mali50

- 呵呵,剛說完今天的新聞就來了。大陸組織新冠病人索賠律師團,代表新冠病人和家屬向政府索賠。

https://youtu.be/y4g-HJM9R0Q

中國政府自打耳光授人以柄,終於引來麻煩。不過索賠的法律依據是什麼並不清楚。在法治國家不能只是根據道德依據來起訴政府。西方國家的政府沒有抗疫的法定責任,因此難以依法追究。醫院和醫生有失誤賠償,多數也是保險公司負責。中國法律估計也不會對政府的抗疫職責有具體規定。所以官司不好打,但政府的名譽會受到傷害。

- 法道濟:川普共和天命屬,楚襄鄭袖江山誤

- light12:貝殼各路人馬政治分析(updated)

- light12:種族主義

- 天下豪宴:美國如此處理新冠肺炎將是什麼結果?(原創)

- cia:外國人永久居留條例是給權貴利益集團的政治聘禮

- 蟬衣草:口罩,文化?

- 矯海濤:中國綠卡非華裔卡恐重蹈千人計劃覆轍

- 老地雷:COVID-19之我見(10)-數據背後的故事

- 總裁判:華春瑩丈夫是怎麼死的?

- fastest:美智庫:中國"網民"試圖用假新聞影響台灣

- bobzhou:鍾南山最終是『人民大功臣』還是被『追究責任』要看這次美國的防疫結果

- 一劍飄塵:北京斷絕對外交通,荊軻刺秦王?

- xqw63:昨天,費城的亞裔夫妻被人打了

- 總裁判:機密:新冠病毒疫情報告為何一度中斷?

- 總裁判:《環球時報》捉流氓,未料捉到自己人!

- successful:病毒變異有多快,疫苗開發有多難

- fastest:美國加州宣布進入緊急狀態, 但洛杉磯馬拉松本周末正常開跑!!

- bobzhou:我們用馬克思主義研究出『新冠病毒』的特性就是具有共產黨人的優秀品質

- 謝盛友:歐洲難民危機

- bobzhou:王滬寧灰頭土臉,中國媒體轉向報道美國疫情控制已經一塌糊塗和中國嚴控入境