- 巴郎《行為隨談》16 任俠決鬥 [2023/06]

- 巴郞《秋遊故鄉散記》25《同學夙緣》 [2024/05]

- 奧運。一。起源 [2016/08]

- 巴郎。《拾舊沙河夢》119。在雲之陽 [2023/09]

- 巴郎。《拾舊沙河夢》118。六三事件 [2023/09]

- 七古長詩 計劃生育 [2016/03]

- 巴郎。《拾舊沙河夢》123。攻守相持 [2023/09]

- 巴郎。《拾舊沙河夢》091。二劉爭川 [2023/05]

- 行為百態27-28。和平-豪邁 [2017/10]

- 情感113\114。自豪\真誠 [2017/02]

- 巴郎長詩。童年殘影。一 [2016/04]

- 眾生百相28。房客 [2019/03]

- 巴山風情。三月 [2016/03]

- 眾生百相23。兒女 [2019/03]

- 巴郎長詩。《沙場行》3。點兵拜將 [2019/03]

- 情感百則13\14。慚愧\順從 [2016/03]

- 情感百則27\28。孤寂\感慨 [2016/04]

- 巴郎長詩。沙場行2。烽火狼煙 [2019/03]

- 眾生百相25。髮妻 [2019/03]

- 眾生百相26。發師 [2019/03]

巴郞《秋遊故鄉散記》21《莘莘學子》

20231024 周二 晴陽 9 - 20℃

一一一一一一一一

南充醫專,曾是我青年求學之地。從1975年至1978年,作為工農兵學員,我在此接受了3年醫學訓練,畢業后成為了一名合格的醫生。

一一一一

當時川省共有4所醫學院校,川西的四川醫學院、川東的重慶醫學院、川北的南充醫專、和川南的瀘州醫專。

文運前,經濟發展緩慢,國家側重於國計民生,對醫療衛生投資不足。鄉里診所只能對付跌打損傷頭痛腦熱感冒咳嗽正常接生等小傷小病。稍嚴重些的病,則人背肩抬,跋涉幾十里山路,將病人送到區院。區衛生院只能進行常規檢查,闌尾炎切除術,胎兒異位剖腹產等。也進行傳染病流行病初期的隔離和治療,比如腦膜炎腦炎氣性壞疽肝炎等,如治療效果不佳,病情轉為嚴重時,則需要轉到縣醫院傳染科救治。

縣醫院的條件也好不到哪去,房舍破舊,條件簡陋,醫療設施陳舊,設備缺乏,只有X光透視照片和三大常規檢查,好點的醫院能做若干造影和病理檢驗心電圖等,能夠進行腸梗阻胃潰瘍切除膽囊挿管子宮輸卵管切除等腹部手術。醫護人員素質不高,以地區衛校或中醫校等中專畢業的醫士或護士為骨幹,而從醫學院畢業的醫師多集中在省城或大城市中,在縣醫院一級是鳳毛麟角,非常少有,奇貨可居。

這種狀況,持續到文運開始后,領袖發出「六二六」指示:「要把醫療衛生工作的重點放到農村去」,才有了根本改變。國家加大投資,改善醫療環境。醫學院畢業后,醫生護士的分配面向老山邊窮地區,充實縣區鄉基層醫院衛生所,強化了醫療第一線人員的素質,使很多疾病可在當地及時得到救治。鄉村則大力培訓衛生員,稱作「赤腳醫生」,意思是要方便民眾看病,要求衛生員不穿皮鞋不坐診室等病人上門求治,而是挎著藥箱,風雨無阻地巡迴在田間地頭,為千家萬戶送醫送葯上門。也進行「中西醫結合治療」,將傳統的中草藥,丸散膏丹,針灸推拿按摩,中醫的望聞問切等診斷治療手段,與西醫的科學檢驗和儀器檢查相結合,使醫療衛生事業發生質變,突飛猛進。人民的健康衛生狀況得到極大改善,發病率猝死率下降,治癒率上升,壽命極大延長。原說人活七十古來稀,現在七十不稀奇。眼明身矯體質健,鶴髮童顏賽十七。

一一一一

當時的南充醫專,在抓革命的大形勢下,教育難免不被忽視,各種設備、教材、師資都極為不足。但是出於醫者仁心,師生們因陋就簡,自編教材,自創教具,加強基層巡迴醫療實踐,教學相長,渡過了上千個日日夜夜。

上解剖課的羅老師,是從歐美學成歸國的華僑,他講課認真,帶習仔細。在他的示範下,我們克服了長期嗅聞福爾馬林藥液所引起的嘔吐噁心厭食等身心反應,很快地適應了課程環境。上屍體實習課時,天寒地凍,解剖室尤如冰窟,羅老師鼓勵我們將被褥帶到室內,做上20分鐘解剖后,將凍僵的手指放在被褥內暖暖,再堅持繼續實習。

上中醫課的卞老師,才30歲出頭。雖然年輕,卻出生於中醫世家,是南充名醫的傳人。他講的中醫理論課深入淺出,很受歡迎,但最受歡迎的是修練方法,在丑時(2點鐘)打坐,鍛練衛氣營血。這套方法,難點是在深夜起床,對年輕熟睡的我們來說,極難做到。所以,我們選擇了凌晨的冬泳。從10月初至3月底,半年時間內,每天早上5時起床,在卞老師帶領下,幾十名男女同學,跑步5公里,至嘉陵江邊,進行半小時冬泳訓練,再跑步回校。說也神奇,經過冬泳,確實會感受到容光煥發,精神昂揚精力充沛注意力集中的。

印象最深的,還是上麻醉課的司徒老師,他書生形貌文質彬彬一表人才,金絲邊眼鏡后閃爍著睿智的目光。他的課饒有趣味,舉證實例、邏輯推理,清楚明白,淺顯易懂,極受歡迎。每逢有課,教室內外總是擠滿了人,不光學生,甚至還有許多老師旁聽。只是據說司徒老師常犯錯誤。他夫妻分居兩地,相見亦難,故常在公共場所對異性動手動腳,犯點「資產階級生活作風問題」,大小運動時常站台接受批判。或許是太抑鬱吧,他也偶爾利用職務之便,給自己注射麻醉劑杜冷丁,博得一時快感。不過,這都只能是司徒老師的私德有虧,而絲毫無損於他的教學效果的。

一一一一

由於白卷先生張鐵生的一封信,四人幫取消了高考,代之以「個人報名、群眾推薦、領導批准、學校複審」的招生方針,召收的工農兵學員文化水平參差不齊,在學校教學中引起重重困難,課程進度因此而極為緩慢。

但另一方面,文化水平差勁,但學員們心靈手巧,動手的能力卻是超強的。當時強調「教育為無產階級政治服務,教育與生產勞動相結合」,學校也組織了「三上三下巡回醫療」,去農村去基層去老少邊窮地區,用所學醫學知識,為廣大工農兵勞苦大眾送醫送葯上門,有病治病,無病預防。

對「巡回醫療」,同學們的熱情很高,責任心也很強。當時提倡傳統中醫,特別是針灸,一根銀針一支艾灸,很是神奇,包治百病。在上了幾節基礎針灸課後,同學們各自領到幾根長短銀針、兩盒艾絮、一瓶酒精,就兩兩結成對子,互相尋找對方穴位,練習施針。

無知者無畏。年青莽撞免不了,也引起過腫脹、出血、甚至暈針。但在巡回醫療進程中,確實常見有用針灸而緩解病患癥狀體症的,甚至偶有報告言及培元固本,治癒常見病慢性病的範例。不論是否確有實效,農村缺醫少葯,死馬當成活馬醫,免費送醫送葯上門,還是很受群眾歡迎的。

一一一一

當時的學校正處在發展時期,原校址位於市中心,面積局限,於是在我們入學前,申請批准,在郊區蓮花池畔,獲得10倍面積的土地,興建新校舍。我們入學時,新校舍基建業已動工。在學校號召下,每個周末,同學們都要去進行半天義務勞動,擔土挑沙等,貢獻自己一份綿薄之力。

1977年春,有部分教室和宿舍已峻工,交付使用。於是我們年級吃螃蟹,率先遷入新址。教窒寬敞明亮,宿舍溫暖舒適,同學們覺得很是滿意。可是好景不長,5月以來,梅雨季節,新址泥路翻漿,出入不便。而七八月份,偶有大雨傾盆,蓮花池水泛濫,校園成了澤國,高及膝蓋的積水,將同學們困在樓上,連去教室或歺廳也成了奢想。

好在學校見機得早,提前將年級分拆,將同學們送到外地醫院實習去了,方解了這無解的窘況。

一一一一

日轉星移,50年過去,學校已經起了翻天復地的變化。這次到南充,受到在校同學們的熱情接待,並在他們的引領介紹下,對學校現狀有了新的認識。

當年畢業留校的共有6位同學,但由於工作單位變化,業已星散。現在還留在學校的是甘宙業徐玉芬。他倆都是南充本地人,留校后一搞臨床一搞行政,由於同學情誼,日久自然生情,結成美滿伉儷,即將金婚誌喜。徐曾主管校務,甘擔綱眼科,雖然兩人均已退休,但甘尚在發揮餘熱,主持學校的學術規劃委員會,每天雖然忙碌,但十分地充實。

老甘曾入伍多年,提干後轉業入校學醫,曾任我們的班長,同班同組同寢室,因此是極為熟悉的了。同學時,他踏實肯干,嚴肅正直,曾給我們留下過深刻印象,並以他為楷模,規範自己的學生生活。50年後再次見面,自然是喜出望外。甘徐是有心人,為使我們能更好地了解學校的滄桑變遷,還特地準備了一份2022年編輯出版的《川北醫學院70周年校慶紀念冊》、七五級同學聚會合影、同學通訊錄贈與我們,永久留存。

夫妻倆撥冗覓地,熱情洋溢地在學校邊上的杏林火鍋店款待了我們。火鍋沸騰,心情激動,酒酣耳熱,話語瑣碎,述不完的同學情誼學校變遷,說不盡歷經半生的艱辛和甘甜 ......

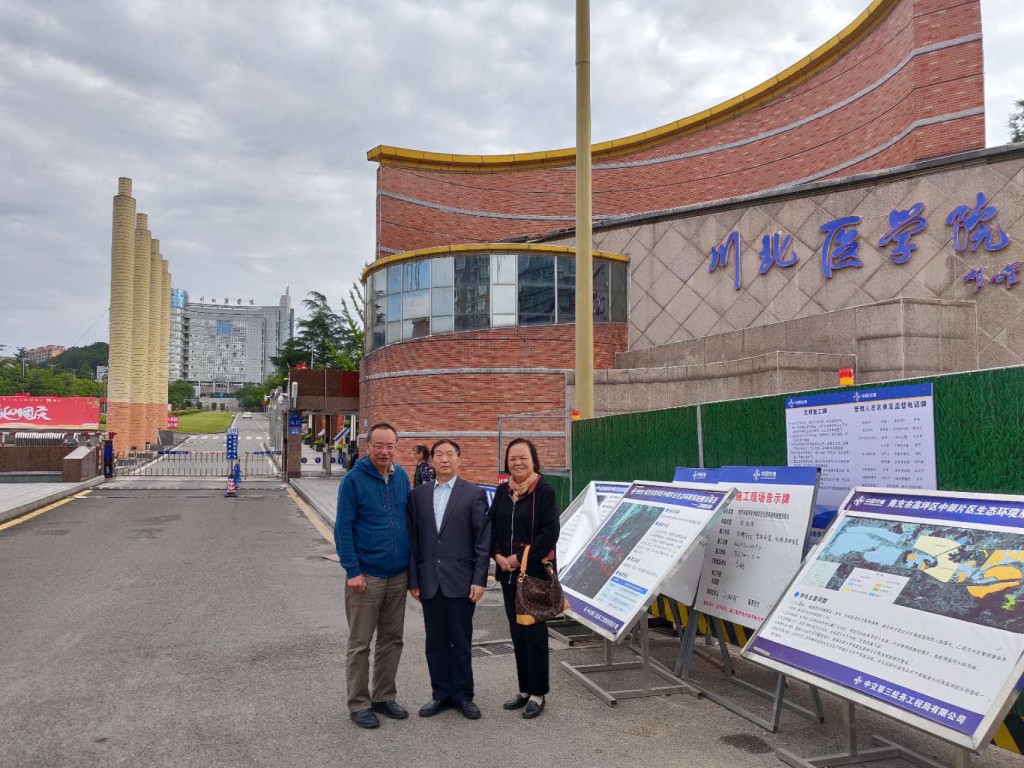

第二天上午,老甘伉儷駕車引領我們,參觀了學校。現在的學校,鳥槍換炮,今非昔比了。學校在南充市內,除了3個附屬醫院外,還有3處校址,一個比一個大,一個比一個氣派。由於建築技術的發展,蓮花池校區業已得到治理,再也不會發生大雨澤國的悲劇了。校園內,學生們三五成群,歡聲笑語,或蕩舟在蓮花池中,或徜徉於翠雲山上,山光水色景緻宜人,為生活為學習提供了優美的環境。

車水馬龍的八車道交通,通到位於高坪區的主校址。校址前是寬散的廣場,高大氣派的大門上方,和旁邊豎立的照壁上,鐫刻著「川北醫學院」,金色大字,在陽光照耀下,熠熠生輝。南充醫專經教育部衛生部批准,於八十年代初升級為川北醫學院,1984年,胡耀邦總書記巡視南充時,再次欣然題寫了校名。雖然胡總已故去多年,但他的墨跡,會永存於莘莘學子心中。

進得校門,大片的花壇,奼紫嫣紅,百花盛開。噴泉池旁,八根高大圓柱相對排列,金黃色的柱體直刺藍天。宏偉的門廊上,題刻著學校校訓:「敬業博愛,求是創新」,其下一本打開的書,漢白石的書頁上,雕刻著「醫學生誓言」,據說每逢新生入校或老生畢業,都要在此宣誓,不忘初心,牢記使命:「救死扶傷,實現革命的人道主義」。

花壇兩旁的綠蔭道,一直通向校園的縱深。現在的學校,已從當年單一的醫學系,發展成為有20多個院系、理工文法哲經農醫共存的大學,學生人數已接近2萬。其影像學科等13個科別,引領全國潮流,是衛生部重點學科。川北醫學院正朝著多學科綜合性大學邁進,據說正在申請升級為「川北大學」,讓我們祝福母校,百尺桿頭,更進一步。

一一一一一一一一

巴郞 記於 20231209

- [04/28]《裁縫營生》巴郞

- [04/28]《巴郞筆談》015:南下幹部

- [04/28]巴郎。《拾舊沙河夢》148。八尺斗室

- [04/30]《破除四舊》巴郎

- [04/30]茂子舊作099。《廬山三疊泉》

- [05/01] 巴郞《秋遊故鄉散記》21《莘莘學子》

- [05/01]《背叛》巴郞

- [05/02]《爭取》巴郞

- [05/02]巴郞。《文友會周記》020。鄉土茂子

- [05/02]巴郞。《文友會周記》020。鄉土茂子

- [05/02]巴郞。《文友會周記》020。鄉土茂子

- [05/04]《觀行》巴郞

- [05/04]巴郎。《拾舊沙河夢》149。逆境求生

評論 (0 個評論)

巴郎最受歡迎的博文

其它[旅遊歸來]博文更多

- jmzx2:全程記錄芝加哥河愛爾蘭節被染成寶石綠

- 玉米穗:訪美回國后的北京老太太

- change?:「彷彿瞬間穿越回了過去」---俄遊客的朝鮮遊記

- 溫哥華張三:巴塞隆納巴特羅之家,造型猜謎

- 麥琪兒:迷人的里斯本

- BANGZI:2023/11 皇家加勒比海洋綠洲號七天東加勒比游

- stellashanon:溫哥華唐人街 歡騰的春節壁畫

- BANGZI:2023/10 巴拿馬哥倫比亞 D8 卡塔黑納飛波哥大

- BANGZI:2023/10 巴拿馬哥倫比亞 D4-5-6-7 卡塔黑那,出海一日,中招新冠,城堡

- 海外思華:歐洲行(2)----倫敦誤機

- BANGZI:2023/10 巴拿馬哥倫比亞 D3 卡塔黑那

- BANGZI:2023/10 巴拿馬哥倫比亞 D1巴拿馬城 D2卡塔黑那

- change?:2023 年NYC 聖誕老人大會周六開鬧

- BANGZI:視頻: 巴拿馬哥倫比亞 D6/7 哥倫比亞 卡塔黑納 - 5/6

- BANGZI:2023/6 荷比法+郵輪冰英愛 D17-18-19 回到阿姆斯特丹/海牙一日游/各奔東西

- BANGZI:2023/6 荷比法+郵輪冰英愛 D15-16 愛爾蘭考爾克/科夫港,穿過英吉利海峽

- 文廟:溫哥華:天堂和地域的交叉口

- BANGZI:2023/8 去天朝展覽會探親會友混吃混喝雜記

- BANGZI:2023/6 荷比法+郵輪冰英愛 D14 利物浦一日游 甲殼蟲發跡的地方

- BANGZI:2023/6 荷比法+郵輪冰英愛 D13 貝爾法斯特 巨人堤道