|

|

整理:龔哲

《東方歷史評論》微信公號:ohistory

1919年,正值蘇俄內戰的關鍵時期,一篇發表於美國的紀念文章將這位已經去世九年的作家評價為是「布爾什維克家庭的偉大元老」,認為他思想中的無政府主義精神是導致俄國革命不斷激進化的罪魁禍首。與此同時,俄國的一些保守知識分子同樣將革命歸咎於托爾斯泰。梅列日科夫斯基將俄國革命視作是俄國一場「由托爾斯泰發起,由列寧結束」的自殺行為,別爾嘉耶夫則認為俄國革命是托爾斯泰主義的勝利,「要使俄國獲得新生,就必須肅清托爾斯泰主義!」

俄國的革命者們確實能從托爾斯泰主義者身上找到很多共同語言:他們都是沙皇政權的激烈批判者,都主張剝奪教會與地主的土地,都曾在一戰期間進行過反戰宣傳。列寧於1908年寫下的文章《托爾斯泰:俄國革命的一面鏡子》在蘇聯時代一再被引用,成為這位作家最為人熟知的標籤。然而,革命后的蘇聯官方卻立刻發現,如何將托爾斯泰的遺產納入紅色政權的思想體系是一件非常棘手的事情。作為一位基督教無政府主義者,托爾斯泰毫不妥協的否定任何形式的國家政權,無論是沙皇的還是蘇維埃的;作為一位主張「以愛制惡」的非暴力主義者,托爾斯泰又反對以革命的手段來解決社會問題,更不要說這位作家濃厚的宗教思想背景與布爾什維克的無神論世界觀格格不入。

最麻煩的是,托爾斯泰的影響早已超出單純的文學和思想領域了,如同創教的先知一般在國內外擁有大批信徒。革命和內戰期間,托爾斯泰主義運動在俄國如火如荼,在西伯利亞和伏爾加河下游地區建立起不少將托爾斯泰的學說付諸實踐的農民自治公社,號召農民拒絕納稅、拒服兵役,幾乎成了威脅現政權的一股潛在力量。於是,如何評價托爾斯泰——不僅是他的文學創作還包括他的思想學說「托爾斯泰主義」、如何向新政權的公民宣傳解讀這位俄國歷史上最偉大的作家,成了令蘇聯文化教育工作者頗為頭疼的一個問題。

本期外刊掃描將帶大家了解托爾斯泰的社會改革思想,回顧這位極度複雜的作家是如何在蘇聯時代成為「俄國革命的鏡子」並得到新政權的認可與宣傳的。

1

無政府與非暴力:托爾斯泰的農民烏托邦

整理自:Tolstoy's Georgist Spiritual Political Economy (1897-1910): Anarchism and Land Reform, The American Journal of Economics and Sociology, Vol. 56, No. 4(Oct., 1997), pp. 639-667

作者:Kenneth C. Wenzer

要理解托爾斯泰與俄國革命的關係,就必須回到托爾斯泰的社會思想本身,去了解他對舊制度的批判和他心目中的理想社會究竟是怎樣的。本篇文章便是通過對托爾斯泰晚年作品的文本分析,闡述他心目中理想的農民烏托邦社會是怎樣的。

在人生的最後十幾年裡,托爾斯泰對現存國家體制的抨擊達到了一個巔峰。在1899年的傑作《復活》里,他將矛頭指向了社會機器的方方面面:教會、政府、監獄和流放制度、軍隊,還有上層精英對窮人的剝削。所有這些中,他尤其將土地私有制視為是萬惡之源,是一切不平等和奴役現象的基石。受美國社會思想家亨利·喬治(1839-1897)的影響,托爾斯泰試圖建立一套理想的農民烏托邦體制,在人與社會、人與上帝之間求得平衡。在《復活》中托爾斯泰借聶赫留朵夫之口闡述了自己新的農村公社的藍圖:土地必須是公有的,和水、陽光、空氣一樣都是上帝的財產,不能被私人擁有或買賣。公社的和諧建立在對上帝的信仰和對他人的愛之上,它將反過來促進個人的道德完善和靈魂救贖。

托爾斯泰的理念的形成,與帝俄末期動蕩的社會形勢之間不無關係。1902年前後,由於經濟蕭條和農業歉收,俄國的階級矛盾愈發尖銳。城市無產階級的罷工抗議和農村的農民暴動此起彼伏,多個地區發生了農民燒毀莊園、搶劫殺害地主的現象。而沙皇的鎮壓激起了公眾更大的憤怒,一些激進主義者用暗殺政府官員的恐怖主義手段來回應。托爾斯泰作為一個非暴力主義者,對日益增多的流血事件感到憂心。他既譴責當時社會對於勞動者遭遇的冷漠,又對於社會主義和無產階級革命同樣感到害怕。在他看來,不管是農民還是工人都受剝削於國家、資本家和地主,從這些古老的負擔中解脫出來的唯一方式是對上帝的信仰和個人的道德完善,而非任何世俗的、科學的和宗教的權威。托爾斯泰的新社會藍圖具有基督教無政府主義的色彩,他反對一切形式的政治權力,無論是專制的、民主的,還是憲政的、蘇維埃的。主張人們應該回到土地上,在鄉村過一種更加簡單道德的生活;主張拒絕參加政府機構、拒絕參軍、拒絕納稅、拒絕任何形式的暴力,因為任何外在的權威只會帶來新的不公和暴力。

斯托雷平的土地改革后,大量農民失去了土地,加之農村人口的不斷增長,過剩人口流向城市。俄國無產階級的數量在20世紀的頭十年不斷增長,越來越多的工人接受了更加激進的政治觀點,但他們依然和農村保持著很強的聯繫。托爾斯泰對這一切卻並不樂觀,他反對工業化和無產階級化,主張工人回到土地上,從納稅制度和被城市文明塑造的生活方式中解放出來,過更加自然簡單的生活。社會主義,在他看來是不敬神的,而且有賴於國家權威力量的維持。而且,他認為在俄國這樣一個農業占絕對優勢的國家很難依靠無產階級,只有獲得土地才能將人從所有形式的奴役中解放出來。至於如何獲得土地呢?托爾斯泰的主意並不是革命,而是採用非暴力不合作的方式,拒絕參軍、拒絕進入農場工作,拒絕租種地主的土地或者自己成為地主。當有足夠多的人採用這一行動后,土地私有制就會自行消亡或被人們認定是非法。

1905年革命爆發后,沙皇尼古拉二世發表了《十月宣言》,並於次年召開了第一屆杜馬議會。當時的很多人將希望寄托在自由主義改革上,托爾斯泰卻對憲政、議會這些東西也不感冒,這讓他一度不能為人所理解,失去了很多支持者。在他看來,憲法和議會妨礙了俄羅斯人精神的成長,助長了民族主義和戰爭情緒,與人民真正的利益背道而馳,是徒勞無益的。儘管明白當時的制度已經十分腐朽,托爾斯泰依然害怕去引進外來思想。他認為民主制度只是一個幻影,西方民主建立在工業化的基礎上,必然要導向殖民主義和對他人的奴役。對於現代科技,他只主張保留其中真正對人民有益的部分,拒絕富人的奢侈品和殺傷性較大的武器。科學的價值,在他看來和藝術一樣,首先是教導人們以「善」的方式去生活。

在莊園里耕作的托爾斯泰,列賓,1887

托爾斯泰將上帝視作唯一的權威,卻並不承認教會的權威性。在《一個時代的結束》一文中,他預言了過去那個錯誤的基督教會將被一個真正的、崇尚正義與平等的基督教所代替。日俄戰爭的失敗證明了一個官方的、軍國主義的基督教的無用。在他眼中,真正的革命將是俄羅斯在精神上的凈化,將引導人們消除一切人為的權威,建立單純而神聖的村社式農業生活。俄羅斯,在他看來是引導這場革命的不二民族:因為俄羅斯介於東西方之間,更尊崇全人類的兄弟情誼;因為俄羅斯具有悠久的村社制度傳統,保持了更強的精神上的純潔;還因為俄羅斯人經歷的長期的苦難洗禮。它的特殊性決定了它必須且也有能力做出正確的選擇。

然而在同時代及之後的很多人看來,托爾斯泰的思想不是凈化了民族精神,而是危害了民族精神,他衝擊了俄羅斯人關於君主、教會和人民的三位一體的神聖信仰,為日後的革命做了思想準備。他異端的信仰也同樣贏得了大批的追隨者。尤其在俄國革命與內戰期間,殘酷的外部環境迫使許多人從托爾斯泰的非暴力和無政府主義思想中尋求出路,「托爾斯泰主義」一度成為一股不容小遽的意識形態力量。這也讓蘇維埃政權在處理托爾斯泰的精神遺產方面變得更加困難。

2

革命者or反動派?托爾斯泰是如何為新政權所接受的

整理自:Tolstoy in Soviet Criticism, The Russian Review, Vol. 19, No. 2(Apr., 1960), pp.171-186.

作者:Gleb Struve

托爾斯泰與革命的複雜關係為後來的蘇維埃政權評價、接受他造成了挑戰:這究竟是一位革命的還是反動的作家?Gleb Struve的這篇文章追溯了從俄國革命前到1930年代一些馬克思主義者對托爾斯泰的評價,來分析共產主義俄國是如何一步步接受託爾斯泰,並努力將他融入自己的思想體系的。

提到蘇聯對於托爾斯泰的評價,無法繞開的一個人就是列寧。列寧在俄國革命前發表了多篇有關托爾斯泰的評論文章,這些文章在日後被引用和再刊登的頻率極高,幾乎主宰了蘇聯的文學批評界,為人們評價托爾斯泰奠定了基本基調。其中最著名的一篇莫過於《托爾斯泰:俄國革命的一面鏡子》,寫於1908年托爾斯泰八十壽辰之際。這篇文章第一次將托爾斯泰的名字和這場他其實完全不理解的革命聯繫在一起。為什麼將這位不理解革命的作家稱作是革命的鏡子?列寧自己在文中也解釋了這個問題。托爾斯泰在他看來,是一個複雜的矛盾體:既是創作了世界文學中第一流作品的天才作家,又是位愚蠢的信仰基督的地主;既是一位社會謊言和謬誤的洞察者,又是一個整天喊著道德自我完善說教狂;既是資本主義剝削制度和沙皇殘暴統治的批判者,又軟弱地提出了「不以暴力抗惡」的主張;既是一位最高超的現實主義者,又是個不切實際的烏托邦幻想家。列寧認為,儘管托爾斯泰提出了一些關於全人類救贖的可笑主張,卻真實地反映了革命前夜俄國千百萬人民的思想和精神世界,他的觀點在促進農民的革命性方面的作用,要遠大於那些抽象的基督教無政府主義的影響。很多農民在革命中的表現,正是出於托爾斯泰的精神感召。

列寧《托爾斯泰:俄國革命的鏡子》,1955年印刷本

在1911年的另一篇文章中,列寧強調了托爾斯泰學說中的烏托邦和反動特徵,但沒有否認那是社會主義的,具有一定的社會批判價值。但是,列寧反對任何試圖理想化托爾斯泰學說的做法,他尤其批判了托爾斯泰「不以暴力抗惡」的思想,認為這是1905年革命失敗的重要原因。列寧的評論在後來的蘇維埃國家非常流行,「文學作為革命的鏡子」這個原理也被廣為接受。

比起列寧,普列漢諾夫關於托爾斯泰的評論文章更長也更有針對性,他著重將托爾斯泰作為一個思想家和道德家來處理,對於藝術上的偉大成就著墨很少。在他看來,托爾斯泰是一個貴族政治的理想主義者,他雖然沒有理想化地主階級的生活,卻對現實生活中的革命性因素,尤其是地主階級對農民的剝削關注不夠。普列漢諾夫對將作為藝術家和道德家的托爾斯泰進行了截然不同的劃分,他是一個偉大的藝術家,但卻是一個糟糕的思想家。作為思想家,他不僅是一個理想主義者,還是一個蒼白的精神療法家。普列漢諾夫直截了當地指出托爾斯泰的觀點與馬克思主義的是截然不同的。

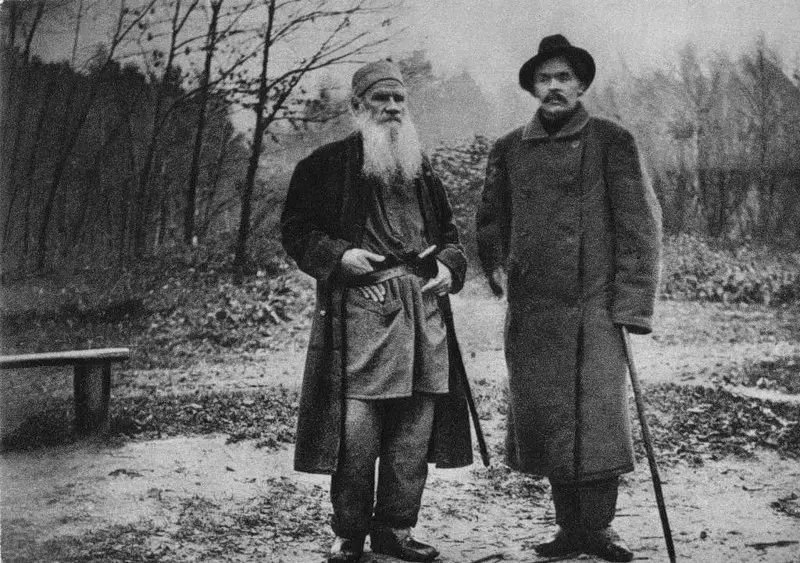

托爾斯泰與高爾基,1900

俄國革命后,在對托爾斯泰做出評價的布爾什維克領導人里,托洛茨基和盧那察爾斯基兩位的觀點值得注意。在托洛茨基看來,托爾斯泰最大的弱點在於他是個「歷史盲」,這讓他在面對社會問題時「像個孩子一樣的無助」。他不了解歷史前進的規律,與之進行悲劇的對抗,結果只會陷入不可避免的自我矛盾中。

盧那察爾斯基是革命后評價托爾斯泰的主力,他主持了1928年的托爾斯泰誕辰百年慶典和托爾斯泰全集的編纂。在這場慶典中蘇聯批評家終於找到了一種將托爾斯泰融入紅色政權思想體系的方法:將文學家托爾斯泰和思想家托爾斯泰區分開來,將托爾斯泰本人和他的學說托爾斯泰主義區分開來。他在文章中解釋了蘇聯政府隆重紀念托爾斯泰的原因:托爾斯泰不僅是俄國文學史上最偉大的藝術家,還是一個具有深刻良心的人,是一位對現存社會秩序、對教會和統治階級進行了猛烈抨擊的真誠革命者。應該向公眾去廣泛宣傳托爾斯泰作品中的積極內容,淡化或者忘掉他的消極一面。比起在蘇聯時期被打入冷宮的陀思妥耶夫斯基,托爾斯泰從此作為最偉大的俄國作家得到了官方的認可。然而他的追隨者們沒有得到同樣的待遇,蘇聯的托爾斯泰主義者在二三十年代遭到了排擠和鎮壓,其中包括他的女兒、曾一度入獄後來前往國外的亞歷桑德拉·托爾斯泰婭。

|

|