- 劉強東心聲:太他媽毒!要錢不給居然說我強姦! [2023/09]

- 劉龍珠律師法律評論:章瑩穎家人獅子大開口要50萬,涉嫌違法,可能坐牢20年! 文/劉龍 [2017/08]

- 校園槍擊案每天都有,前加州副州長候選人楊承志有絕招 [2024/05]

- 白人警察殺人罪成立,拜登打電話慰問佛洛伊德家屬 [2021/04]

- 劉龍珠律師法律評論:郭文貴的房產照片 [2017/04]

- 劉強東案女主微信聊天記錄曝光:床單——東哥的救命稻草? [2018/09]

- 亞特蘭大八亞裔女遭屠殺是緣於白男性癮還是種族歧視? [2023/08]

- 劉強東事件驚天大黑幕 [2021/06]

- 劉龍珠律師法律評論:王寶強、張紀中、張靚穎、何潔的美國房子大對比 [2016/12]

- 劉龍珠律師法律評論:沒有結婚證這張紙,張靚穎能分到馮珂的豪宅嗎? [2018/04]

- 華人再也不能上哈佛耶魯了?! [2021/02]

- 劉龍珠律師:梁案中Glock 19手槍很難走火 [2016/02]

- 劉龍珠律師法律評論:忠言逆耳,挺梁遊行可能害梁彼得、應給非裔受害人捐款 [2016/02]

- 「一哭二鬧三上吊」 中美皆違法 - 霸座男女 攜手去瑞典 [2018/09]

- 孟晚舟會不會被引渡最權威分析 [2021/04]

- 龍珠噴天下——開啟一條龍服務的白人拜登總統 [2021/01]

- 劉龍珠律師法律評論:賣狗肉,中國罰款5萬,美國坐牢40年,玉林狗肉節必須廢止! [2018/02]

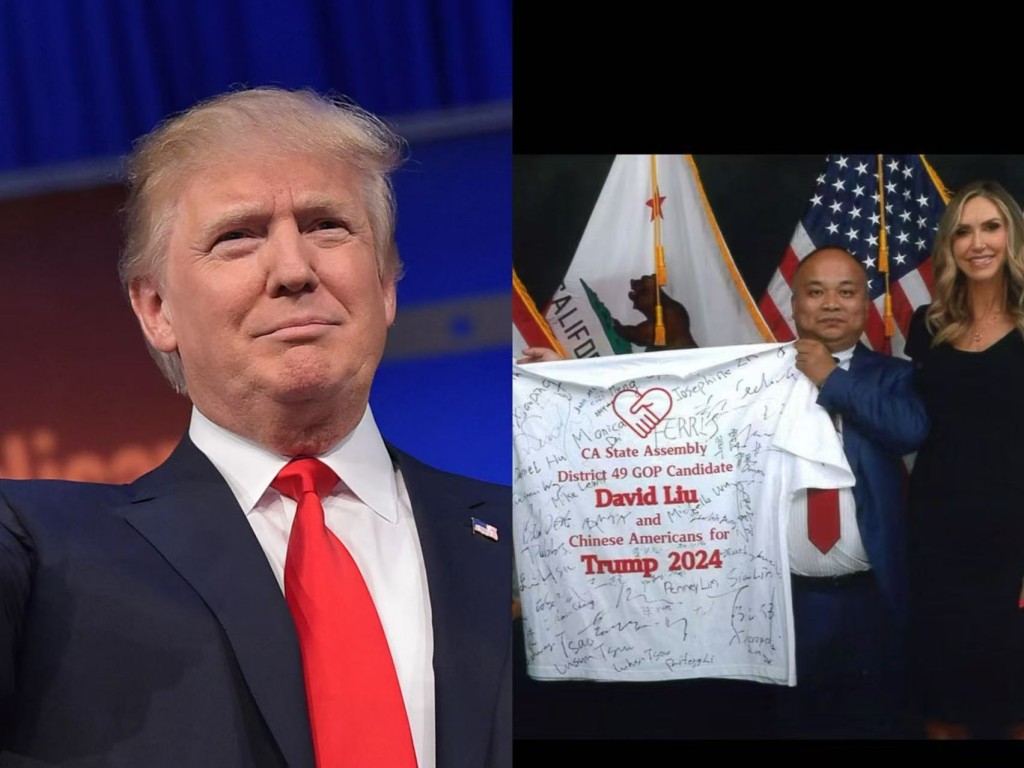

言行一致:唐納德·特朗普與行動的力量

唐納德·J·特朗普的總統任期重新定義了現代領導力的內涵。數十年來,美國政壇被我稱之為"表演者"而非實幹家所主導——這些人精通同情話術卻不懂成果創造。特朗普的到來終結了這個空談時代。他以建設者而非演說家的身份投身政壇,畢生致力於將藍圖轉化為現實。他是真正"言行一致"的硬漢。踏入白宮時,他眼中沒有值得膜拜的象徵,只有亟待重建的體系。

他接手的國家已被無盡承諾耗盡。多年來,人們總聽聞希望與變革即將來臨,轉型就在眼前,進步勢不可擋。然而工廠倒閉,家庭破碎,對政府的信任已然崩塌。特朗普的首要本能始終是行動。他不在乎決策聽起來如何,只關注能實現什麼。每次會議、每次談判、每次記者會,都被他視為推動進展、開闢新局的契機。

令他與眾不同之處不在於意識形態,而在於執政意圖。他治國並非為取悅某個階層或維繫某種敘事,而是為兌現承諾。他視總統職位為與美國人民締結的道德契約,在這段關係中,他的承諾就是他的擔保。當他宣稱要守護國家邊境時,他指的是即刻採取實質行動。當他承諾振興工業時,指的是工廠而非口號。他走進沉溺於商議的首都,證明了缺乏執行的商議只會導致衰敗。

對特朗普而言,無所作為是領導者最大的罪過。他曾以低於預算、提前工期的方式建造摩天大樓,認為政府同樣能做到。他對官僚主義的焦躁並非傲慢,而是堅信時間本身就是道德資源——辯論中浪費的每一小時,都是從美國勞動者手中竊取的時光。每一條扼殺小企業的法規,都是對"誠實勞動應獲回報"承諾的背叛。他深諳領導力並非取悅眾人的藝術,而是服務於特定群體的責任——那些辛勤工作、繳納稅收、期待政府高效履職的公民。

特朗普的批評者常將他的直率誤解為咄咄逼人,將他的自信視作魯莽行事。然而其言行背後蘊藏著清晰的哲學:政府運作應與所代表的民眾懷有同等緊迫感。他堅信繁榮、安全與尊嚴並非黨派目標,而是道德使命。他執著於可量化的成果——築牆、減稅、重啟工廠——這並非商人項目,而是對美國能力的信念在實踐中的體現。

在他的領導下,政策不再是抽象概念。移民改革意味著實質性執法而非象徵性演講;經濟復興意味著實際薪資而非新聞稿;外交政策意味著重新談判有利於美國的合同而非鏡頭前的握手。特朗普的治國理念是:信譽源於成果。每個完成的項目、每個兌現的承諾、每個達成的目標,都在重建領導者與國民之間的信任。

移民問題最鮮明地定義了特朗普的總統任期。數十年來,華盛頓政客們喋喋不休地談論"全面改革",卻毫無進展。邊境持續遭受破壞,社區因非法越境潮而困頓,美國工人眼睜睜看著工資停滯,各行業卻充斥著低薪勞動力。兩黨政客都承諾保障安全,但每屆新政府除了新一輪辯論外幾乎毫無建樹。特朗普洞悉到這種癱瘓並非偶然——而是出於便利。華盛頓政壇靠懸而未決的問題維持運轉,因為永無休止的難題為永無休止的權力提供了正當性。

特朗普打破了這一模式。他將移民問題視為法律與秩序的直接議題。對他而言,主權絕非抽象概念。國家有權決定誰可入境、誰須離境。他認為脫離法律框架的同情心不過是矯情,法律可隨意踐踏的國家絕難長久。他的主張不僅關乎築牆——儘管圍牆成為最醒目的象徵——更關乎重建政府捍衛自身合法性的意志。

他加大對犯罪分子的驅逐力度,將聯邦資源從空談轉向執法。他直面拒絕遵守聯邦法律的城市,指出城市不能一邊標榜道德,一邊庇護那些破壞保護居民規則的違法者。他的政策雖具爭議,成效卻有目共睹。邊境越境人數下降,執法士氣高漲,公眾多年以來首次看到聯邦政府履行最基本職責的實證:管控其統治疆域的邊界。

特朗普深諳移民問題關乎美國身份認同的核心。一個無法掌控邊境的國家,無權宣稱掌控自身命運。他堅持執法並非源於對外來者的敵意,而是出於對公民身份內涵的尊重。每位按序排隊、繳納費用、遵守法規的合法移民,都應享有獎勵誠信而非獎勵違規的制度。通過恢復邊境秩序,特朗普試圖重塑整個移民程序的尊嚴。

圍繞其行動的爭論揭示了美國良知更深層的裂痕。數十年來,政界與媒體精英將克制與美德混為一談,將堅定等同於殘酷,將寬容等同於道德。特朗普拒絕這種虛假選擇。他堅信:缺乏正義的仁慈只會招致混亂,而真正的慈悲在於執行保障家庭、勞動者和社區安全的規則。他在這方面的道德清晰度雖不合時宜,卻標誌著國家政治心理的深刻轉變。他表明捍衛法律並非仇恨之舉,而是自尊的體現。

若說移民執法象徵著主權的恢復,特朗普的經濟政策則代表著信心的重建。他接手的國家仍受經濟衰退創傷,被繁文縟節窒息。多年來,美國企業家們被灌輸製造業時代終結的論調,被告知全球經濟已超越他們,唯一出路是適應衰落。特朗普拒絕這種宿命論。他視經濟復興非遙不可及的夢想,而是立足常識與紀律的可實現藍圖。

2017年的稅改正是該計劃的基石。通過降低企業稅率和簡化個人所得稅檔次,他釋放了長期被高稅負束縛的資本。作為美國繁榮真正引擎的小企業重獲喘息空間。曾被合規成本壓垮的企業家們開始擴張業務、招聘員工、擴大投資。特朗普將每項廢除的法規視為自力更生的道德勝利。他衡量成功的標準不是抽象的GDP百分比,而是創造就業崗位、增加薪資收入、改善家庭生活等切實成果。

數十年來,政客們口口聲聲要幫助中產階級,卻設計出獎勵依賴的制度。特朗普顛覆了這種理念。他堅持認為繁榮必須獎勵主動性,而非受害者心態。他的政策讓長期感到被忽視的勞動者重燃希望。少數族裔失業率降至歷史最低點,家庭收入攀升,國內投資激增。面對質疑者稱其方法過於簡單化的質疑,成果本身便是最有力的回應。他堅信經濟實力不僅關乎財政政策,更關乎民族自豪感。

特朗普的經濟復興也折射出他對領導力的獨特見解。在他眼中,總統不應是衰落的看守者,而應是增長的催化劑。美國工人對他而言不是冷冰冰的統計數字,而是並肩作戰的夥伴。工廠重啟、管道獲批、每項重新談判的貿易協定,都在重申美國偉大的根基在於生產能力、建設實力以及重拾自信的力量。

他常言美國遭他國利用,但其真意在於美國領導人縱容了這種局面。癥結不在於外國的狡詐,而在於國內的自滿。特朗普的商業直覺告訴他:國家如同企業,若放棄話語權便難保競爭力。這一信念塑造了他的貿易政策及與中國的對抗,後者成為其執政時期最具標誌性的鬥爭之一。

數十年來,美國政界將中國的崛起視為必然趨勢,甚至認為值得歡迎。他們高談融合、合作與自由貿易,但口號背後是日益加深的依賴。隨著生產轉移海外,美國工廠紛紛倒閉。歷屆政府都承諾全球化將使所有人受益,結果卻只有少數有能力從中獲利者真正致富。

特朗普是首位直接挑戰這一共識的現代總統。他洞悉中國不僅是貿易夥伴,更是發動經濟戰的戰略競爭者。他明白缺乏公平的自由貿易實為投降。其關稅政策與談判並非民族主義衝動,而是恢復互惠關係的刻意之舉。通過對操縱市場、利用美國開放政策的國家實施精準懲罰,他迫使全球行為體承認:美國不再為自身衰落買單。

批評者高呼"貿易戰",但特朗普的觀點是這場戰爭早已持續數十年。美國只是從未反擊。他的做法令盟友與對手都震驚不已,因為它在長期暗箱操作的體系中引入了問責機制。結果是全球貿易格局的重塑。就連反對者也不得不面對這個令人不安的事實:這是美國記憶中首次以強勢姿態進行談判。

特朗普的貿易政策與國內施政遵循相同道德邏輯。他堅信公平並非通過讓步實現,而是依靠堅定立場。對他而言,愛國主義不是口號,而是治國原則。通過在海外捍衛美國工人權益,他提升了美國勞動力在國內的價值。他與中國對抗的歷程成為其總統任期更宏大的象徵:國家尊嚴絕不能為虛幻的和諧所犧牲。

若說政策彰顯其視野,堅韌則昭示其品格。現代總統中無人像他這般在敵意中就職,更無人承受如此持久的內部顛覆企圖。自競選伊始,他就未被視為合法政治參與者,而是闖入精英體系圍牆的入侵者。政治階層、永久官僚體系及多數全國性媒體視其非為值得報道辯論的領袖,而是應予清除的入侵者。然而面對持續攻勢,他仍執政不輟。其政府成為毅力典範,將意志力升華為治國方略。

特朗普的韌性不僅源於性格,更源於信念。他堅信總統職位不屬於政治精英,而是屬於選舉他的美國人民。他告訴支持者:每一次針對他的攻擊,本質上都是對人民意志的踐踏。這種信念將逆境轉化為動力——批評越激烈,他兌現承諾的決心就越堅定。他將反對聲浪視為自身真實性的證明,並宣稱建制派的嘶吼越是刺耳,就意味著他離真正的改革越近。

他與官僚體系的關係尤為緊張。華盛頓的永久階層——那些充斥聯邦機構的未經選舉的官員——長期認定總統更迭而他們永駐。特朗普打破了這種認知。他質疑預算、解散監管委員會、頒布行政命令,旨在遏制那些自詡為國家守護者而非公僕的職業官僚的權力。許多人公然抵抗他,泄露文件並破壞指令。然而每次反抗都更堅定了他揭露所謂"深層政府"體系的決心。

特朗普深諳根深蒂固的機構極少主動交出權力。它們躲在程序和傳統背後,堅持變革必須循序漸進,否則寧可維持現狀。這種態度令他無法忍受。對他而言,拖延本身就是腐敗的另一種形式。他曾言:若商人以華盛頓的低效管理公司,一年內必將破產。這種洞見催生了他的急躁。他要求行動、報告和成果,用商業標準衡量政府:生產力、問責制和投資回報率。

特朗普與官僚體系的衝突,本質上是關於責任的道德之爭:權力應屬於經選舉產生且需問責者,還是屬於享有終身制保護的既得利益者?特朗普堅持前者。他認為不受問責的權力實為偽裝的暴政。在強調這一觀點時,他揭示了許多美國人長期懷疑卻鮮有總統敢於直言的真相:聯邦政府的大部分運作獨立於民主監督之外。

即便在自己黨內,特朗普也屢遭阻力。許多共和黨領袖更重視穩定而非變革,更傾向共識而非對抗。他們擔憂特朗普的行事風格會損害黨派形象。特朗普則視這種謹慎為軟弱。他認為政治關乎目標而非形象,甘願孤軍奮戰,堅信成果終將證明自己。這種自力更生既是他的護甲,也使他陷入孤立,卻也構成了其領導力的基石——他堅信信念本身就是一種戰略。

若說官僚體系是其內部對手,全國媒體便是外部勁敵。從一開始,媒體對特朗普的報道就充斥敵意:每句發言都被剖析出醜聞,每項政策都被詮釋為殘酷,每項成就則遭忽視或貶低。媒體對特朗普人格的過度關注,掩蓋了其總統任期的實質內容。許多記者未能理解的是,特朗普的溝通方式並非紀律鬆散的缺陷,而是刻意追求真實的體現。

他思即語,語即思,摒棄了凈化公共話語的常規過濾器。對數百萬美國人而言,這種直率令人耳目一新。他們早已厭倦那些精心編排台詞卻空談無物的政客。即便措辭刺耳,特朗普的直言仍傳遞著誠實信號。支持者在他身上看到罕見的透明度:一個公開說出他人私下竊竊私語的人。

媒體將此解讀為攻擊性言論,斥之為魯莽專斷。然而特朗普與媒體的對抗揭示了更深層的文化變遷——它暴露了普通民眾與自詡為信息傳播者的機構之間信任的崩塌。通過實時質問記者並給某些媒體貼上"假新聞"標籤,他打破了延續數十年的禁忌。他提醒美國人:新聞業同樣存在偏見與謬誤。他與媒體的鬥爭不僅關乎個人,更關乎公民質疑那些塑造其現實認知者的權利。

這場衝突在新冠疫情期間達到頂峰。當特朗普以地理起源稱呼病毒,將其稱為"中國病毒"時,他被指控種族主義和仇外心理。然而他的措辭不過是陳述事實:病毒源自中國。隨之而來的憤怒恰恰說明,公共話語已然被敏感性而非真相所主導。對特朗普而言,因畏懼冒犯而迴避危機根源的命名,並非道德克制而是道德軟弱。他堅信清晰認知是解決問題的第一步。

在他看來,媒體最大的失敗不在於敵意而在於虛偽。他們標榜客觀性卻充當政治操盤手,對符合己方的異議拍手稱快,對他提出的異議卻予以譴責。特朗普與記者的衝突並非一時衝動,而是問責機制的象徵性演繹。每次交鋒都凸顯了民粹主義總統與精英信息階層間的深刻對立。支持者眼中,他不僅在為政策而戰,更在為直言不諱的權利而戰。

特朗普的溝通方式將總統職位轉化為與民眾的直接對話。通過社交媒體,他繞過傳統中介,向數百萬民眾傳遞未經編輯解讀的原聲。這種做法既具革命性又充滿風險。改變信息層級結構雖賦予公民獨立思考能力,卻也使自己暴露於審視之下。但他寧願承受這種風險,也不願屈從於受控信息傳遞的窒息式安全。他深諳領導力需要直面風險。

媒體的激烈反對反而強化了他的運動。每一次攻擊都印證了這樣一種敘事:一個被恐懼失去權力的體制所圍困的局外人。每條預言其垮台的頭條都成了動員令。他將批評轉化為資本,將憤慨化作勢能。媒體越是試圖孤立他,越有數百萬民眾感同身受。他不僅是總統,更成為反抗的象徵——活生生的證明,證明個人仍能挑戰那些自詡定義真理的體制。

特朗普最終脫穎而出的特質在於他的韌性。他拒絕向疲憊和公眾嘲諷低頭。面對法律調查、彈劾審判和持續監督,每場磨難似乎都重燃了他成功的意志。日程安排毫不鬆懈,精力始終充沛。任期最後一年,他出訪、談判、簽署行政令的強度與執政初期毫無二致。

這份堅韌源於一個簡單信念:勇氣具有感染力。若總統能挺過風暴,國家同樣可以。他希望美國人看到的不完美,而是永不言棄的堅持。他堅信堅韌本身就是道德,在敵對環境中屹立不倒正是意志的證明。他的領導力昭示著:道德權威並非取悅他人,而是為他人堅守。

因此特朗普的總統任期不能僅被視為政策或爭議的堆砌,而是意志力作為道德力量的彰顯。他以行動、決策和對現實的無休無止的介入來治理國家。在一個表演文化泛濫的時代,他重新引入了工作的紀律性。當他人以領導者的語氣衡量領導力時,他以實際影響為標尺。他的堅韌成為其人生故事的道德核心——它昭示著忠於職責遠比贏得讚譽更重要。

特朗普的總統任期迫使美國正視一個令人不安的事實。這個國家長期混淆文明與美德、禮貌與道德。首都淪為虛飾的舞台,禮儀取代實績,表面功夫凌駕於成果之上。特朗普推翻了這座舞台。他拒絕扮演政治家的角色,因他認為表演本身就是欺騙。他提醒國家:領導者的首要責任不是顯得優秀,而是真正造福於人;若掩蓋了無所作為,任何錶象都毫無意義。

從這個意義上說,他的遺產超越了政策範疇。他重新定義了領導力的道德期望。他教導人們:勇氣而非共識,才是正直的基石。在遭受嘲諷時果斷行動,在妥協更容易時作出艱難抉擇,即使代價是孤立也要堅守信念——這些成為真實性的新標尺。他深諳偉大並非源於他人的喝彩,而是源於踐行承諾的堅持。

這種哲學的文化影響遠超華盛頓。普通民眾視他為自身挫敗感的映射。多年來,他們目睹政府、媒體、企業、大學等機構為維護聲譽而逃避責任。特朗普的直言不諱揭露了一切。他提醒美國人:進步並非源於社會認可,而是源於當他人猶豫時敢於行動的個體。他的運動與其說是政治現象,不如說是文化覺醒——在一個被教導要為自身力量道歉的社會裡,人們重新發現了行動力。

對支持者而言,特朗普化身為典型的美國原型:永不言棄的建設者、勇於冒險的企業家、無需許可的鬥士。在他毫不掩飾的活力中,人們看到了植根於建國精神的道德準則。而批評者眼中,這般能量卻顯得粗暴混亂。然而,正是這些令政治建制派反感的特質,重新點燃了民眾的自主意識。他證明了民主的蓬勃發展並非源於客套的共識,而是源於積極的參與。

特朗普的道德宣言簡明而深刻:領導力不在於空談,而在於實效。承諾繁榮卻製造依賴的政府,非仁慈而是腐敗;以文明之名扼殺真相的社會,非仁慈而是怯懦。他的執政迫使美國不再以意圖衡量自身,而以成就評判成敗。他要求長期逃避責任的機構承擔責任,要求習慣於對掌權者要求過低的公民承擔責任。

這種道德現實主義塑造了他執政的每個維度。他認為法律唯有執行才有意義,條約唯有遵守才具價值,承諾唯有兌現才神聖。他評判他人不看情感傾向,只看實際表現。批評者稱其為功利主義,他卻視之為原則。對他而言,道德領導力意味著改善民眾生活的切實成果。空洞同情易如反掌,有效服務卻鳳毛麟角。

圍繞他的爭議不僅是政治紛爭,更是關於真理本質的深刻衝突。在特朗普治下的美國,直白陳述事實會被貼上仇恨言論標籤,不加修飾的誠實則被視為挑釁。拒絕委婉措辭的他,迫使國家直面長期迴避的現實:全球化的失敗、官僚體系的腐敗、邊境防線的脆弱、非民選權力的傲慢。他堅信:沉默的真相終將淪為被接受的謊言。這份信念彰顯其道德嚴肅性,儘管許多人將其誤解為敵意。

最終,特朗普的領導為美國人民提出了一場道德挑戰。他證明行動需要冒險,成果需要對抗,安逸滋生衰敗。他提醒公民:民主不是觀眾席上的運動,而是每日參與的實踐。他的總統任期揭露了美國宣稱的理想與現實之間的鴻溝。通過不懈努力彌合這一鴻溝,他為政治恢復了它曾喪失的美德:責任。

特朗普的遺產更在於他激發的那種勇氣。他的榜樣鼓舞了新一代領袖與公民,使他們明白:力量與仁慈並不矛盾,愛國主義不等於偏見,現實主義並非憤世嫉俗。他證明了人可以深愛國家,同時對其提出更高要求。在他執政期間,失敗的言論被決心的言論所取代。他的信息始終如一。美國最輝煌的歲月並非已成過往,但僅憑希望無法重現榮光。唯有行動者才能一點一滴地重建輝煌。

歷史將評判其執政的成敗,正如評判所有總統任期。但超越這些爭論的,是更持久的真理。特朗普提醒美國:衡量領袖的標準不在言辭優雅,而在行動忠誠。他留下的領導力典範,是將職責重於禮儀、成果重於辭藻、信念重於共識。當言語失去力量之時,他重振了行動的力量。

其道德遺產可歸結為一個理念:言行一致乃至高誠實。每位公民、每位公僕、每代人都將面臨同樣考驗——踐行自身宣揚的價值觀。特朗普總統任期正是這場考驗的實時演繹。他拒絕退縮,拒絕為力量道歉。他執政時彷彿國家命運繫於行動,由此喚醒了美國前進的動力。

當國家展望未來,他的典範既是挑戰亦是召喚。它挑戰未來領袖以行動踐行宣言,以服務而非人氣衡量成就;它召喚公民重拾信念——行動具有分量,勇氣依然可期,國家命運始終掌握在自己手中。唐納德·J·特朗普的故事,終究是美國最根本真理的寫照:偉大並非與生俱來,亦非恩賜,更非空談可得。它需要通過努力、堅持和對行動力量的信念來鑄就。

移民#法律#律師#劉龍珠#刑事案件#民事案件#犯罪 劉龍珠律師事務所有律師、顧問律師、法律助理約20人,從人數上為美國華人擁有的最大規模律師樓。 服務時間:洛杉磯時間上午9時至晚上6時(PST) 同時,為適應不同時區需求,熱線提供24小時二維碼掃描服務。通過掃描二維碼,求助者可獲取在線資源及相關信息,以便在緊急時刻尋求幫助。 地址:1163 Fairway Drive, Suite 105 City of Industry, CA 91789 電話:909-468-2165 微信:lawyerlongliu9

- [11/10]川普政府新指令:患病移民恐被拒簽,糖尿病、肥胖症列入考量

- [11/10]入籍越來越難?移民局嚴審「居住與稅務」,拒簽率暴漲、上訴期僅30天!

- [11/11]Walk the Walk: Donald J Trump and the Power of Action

- [11/11]為什麼美國的女留學生總是爭風吃醋被打得頭破血流?

- [11/11]Walk the Walk: Donald J Trump and the Power of Action

- [11/11] 付諸行動:唐納德·J·特朗普與行動的力量

- [11/12]高院推川普可扣留食物券經費; 川普政府面臨奧記健保后的高額醫療費用; 民主黨輸掉戰役

- [11/12]你所不知道的美國代孕

- [11/12]從鄉巴佬到副總統:J·D·萬斯

- [11/12]From Hillbilly to Vice President, J.D. Vance

- [11/13]為什麼美國人的房子越大越不敢請人到家裡來?

- [11/13]副總統JD·萬斯在華盛頓特區首屆「讓美國再次健康」

- [11/13]Vice President JD Vance took center stage at the inaugural Make America

- 查看:[劉龍珠律師的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.移民生活]

評論 (0 個評論)

- 劉龍珠律師:為什麼美國的女留學生總是爭風吃醋被打得頭破血流?

- 劉龍珠律師:美國國務院緊急警告:假冒「綠卡抽籤」網站激增

- 劉龍珠律師:如何申請川普總統「金卡」?前移民局官員透露申請準備重點

- change?:最新!華人父親萬聖節當街被槍搶,年幼女兒目睹全過程!

- 劉龍珠律師:炸鍋!綠卡回美要交$1000」入境費「?別急著交錢,官方解讀來了!

- 劉龍珠律師:入籍越來越難?移民局嚴審「居住與稅務」,拒簽率暴漲、上訴期僅30天!

- 劉龍珠律師:已經生效!美國終止EAD自動續期,數百萬移民工作許可將全面「人工審查」

- change?:【川行記】三美男,兩流淚,一灌啤

- 劉龍珠律師:上千外籍學者前途未卜!美國大學陸續停用H 1B簽證 被批「雇外不雇美」

- 劉龍珠律師:身份被撤銷!亞裔移民因社交媒體內容被拘 或面臨被驅逐出境

- 劉龍珠律師:2026綠卡改革在即!美國DHS擬重寫移民規則,哪些人最受益?

- 劉龍珠律師:華人利好!國土安全部擬下調EB 5投資移民申請費!已啟動推進

- 劉龍珠律師:2026綠卡改革在即!美國DHS擬重寫移民規則,哪些人最受益?

- 劉龍珠律師:你可能不需要10萬美金就能申請H-1B

- 劉龍珠律師:服侍快死的白人老頭20年,為什麼華女到頭都是人財兩空?

- 劉龍珠律師:為什麼川普H 1B收10萬美金?好貨不便宜!

- 劉龍珠律師:如果加州50號提案通過,加州還不如非洲

- 劉龍珠律師:亞洲人憑什麼在美國硬氣?50台蘭博基尼?

- 劉龍珠律師:川普關門裁員內幕!

- 劉龍珠律師:為什麼華人大媽喜歡貼快死的白人老頭?